「硬筆書写検定3級ってどれくらい難しいの?」

「3級はどれくらい勉強すれば合格できる?」

ペン字を勉強していると、自分のレベルを知りたくなりますよね。

中でも硬筆書写技能検定(ペン字検定)は最もポピュラーで、挑戦にうってつけです。

僕もユーキャンとがくぶんで学び、ペン字開始から8カ月で3級と準2級に一発合格できました。

しかし硬筆書写技能検定3級の難易度は意外に知られていません。自分にちょうどよいレベルか分からないまま受験してしまうケースもあります。

そこでこの記事では、硬筆書写技能検定3級に初めて挑戦する方向けに、3級の難易度やレベルについてあらゆる角度から徹底検証します。

この記事を読むことで、3級が難しそうで不安に思っているあなたの不安を払拭すると共に、自分に最適の受験級を知ることができます。

ちゃくま

ちゃくま僕が学んだユーキャンとがくぶんは資料請求無料!公式サイトに掲載しきれていない詳細情報が載った資料が届くよ

\ 資料請求は無料!延べ受講者数230万人 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

公式サイトから見る、3級の難易度・受験者層・合格率

硬筆書写技能検定は、日本書写技能検定協会が主催する文部科学省後援の検定試験です。

まずは日本書写技能検定協会の公式サイトで公開されているデータから、3級がどのようなレベルなのかを見ていきましょう。

まずは公式サイトからのデータをチェック!

硬筆書写技能検定には、6級~1級の全8つのレベルがある

| 級位 | 想定受験者 | 合格率 (令和6年度) |

|---|---|---|

| 6級 | 小学校低学年 | 98.3% |

| 5級 | 小学校3年生以上 | 96.3% |

| 4級 | 中学生・高校生 | 80.8% |

| 3級 | 中学生・高校生 | 65.6% |

| 準2級 | 高校生~ | 62.0% |

| 2級 | 高校生~ | 51.5% |

| 準1級 | 高校生~ | 16.1% |

| 1級 | 大学生~ | 11.2% |

級位は数字が小さいほど難易度が高くなります。小学校低学年レベルの6級から、1級は書写の指導者レベルまで非常に幅が広いです。

級が細かく分かれているので、自分のレベルに合わせて目標を定めやすいね!

初心者の方が最初に目指す級として、4級や3級を選ぶことが多いです。

4級は中高生程度を想定しており、基礎的な文字の形を問われます。一方3級はより実用的な技術が求められる、次のステップにあたります。

自分のスキルに合わせて無理のない級を選べますが、もし少しでも自信があるなら、3級から挑戦してみるのがおすすめです。

3級は中学生・高校生程度のレベル想定

硬筆書写技能検定協会の公式サイトでは、3級のレベルを「中学生・高校生程度」と定めています。

これを見て、

👨「学生時代からだいぶ経ってるけど大丈夫?」

👩「自分は中高生よりも字が汚いと思う。。」

と不安になる方もいると思います。

これはあくまで目安です。大人になってからペン字を始めた方でも、正しい練習方法で取り組めばこのレベルに到達することは十分に可能です。

学生時代に字を習っていなかったとしても、諦める必要は全くないよ!

むしろ、社会人になって文字を書く機会が増えたことで、文字の美しさへの意識が高まり、真剣に練習に取り組めるという強みがあります。

3級の合格基準は「硬筆書写一般の技術及び知識をもって書くことができる」

もう少し詳しく見ていくよ!

公式サイトには各級の合格基準も記載されています。3級の合格基準は以下です。

硬筆書写一般の技術及び知識をもって書くことができる

これは、単に字をきれいに書くだけでなく、ペン字に関する基本的な知識と、様々な書式に対応できる技術が求められることを意味します。

具体的には、

- 漢字・仮名交じり文を美しく書く技術

- 速く書く能力

- 書写に関する基本的な理論知識

これら力も必要になります。

しかしこれらの要素は、正しい教材と練習方法で学習すれば、無理なく身につけることができます

合格基準を事前に知っておくことで、どこに力を入れて勉強すべきかが明確になるので、効率的な対策が可能です。

合格率はだいたい60~70%

硬筆3級の合格率

| 令和5年度 | 69.9% | 第1回:74.2% |

| 第2回:68.6% | ||

| 第3回:60.4% | ||

| 令和6年度 | 65.6% | 第1回:70.6% |

| 第2回:63.2% | ||

| 第3回:57.4% |

令和6年度の硬筆書写技能検定3級の合格率は、65.6%であり、受験者の3人に2人近くが合格していることになります。

とても高い合格率だね!

準1級や1級の合格率は10%台とかなり低くなります。それに比べて3級の合格率は圧倒的に高く、対策をすれば合格できる可能性が非常に高いです。

この合格率の高さは、これから受験を検討している初心者の方にとって、大きな安心材料になるはずです。

合格は手の届くところにある!

3級合格のボーダーライン

硬筆書写技能検定の合否は、実技と理論の合計点(1,000点満点)の点数で決まります。

問題の配点や合格ラインの点数を知ることで、どこに重点を置くべきかが見えてきます。

ここからは合格ラインについて更に深堀りしていくよ!

合格ラインは、実技:415点/600点満点、理論:275点/400点満点

硬筆書写検定3級に合格するためには、実技と理論の両方で合格ラインを超える必要があります。

実技は600点満点中415点以上、理論は400点満点中275点以上で合格です。これは、どちらも約7割の得点が必要なことを意味します。

どちらか片方だけ点数が高くても合格はできません。実技で高得点を狙いつつ、理論問題も疎かにせず、バランス良く学習することが大切です。

実技と理論とでは対策の仕方も大きく異なるよ!

実技(問1~問6)では幅広い書写能力が求められる

実技問題は全6問で構成されています。

楷書や行書で文章を書く問題から、速く書く能力、さらにはがきや掲示物といった応用的な課題まで、幅広い書写能力が問われます。

実技の合格ラインの点数は415点とされていますが、具体的な採点基準は公表されていません。

そのため合格のボーダーラインを越えているのかを自分で見極めることは困難で、下で紹介している診断テストなどを受けるしかありません。

過去問を解いても、それが合格答案なのか分からないのがつらいところだね。。

理論(問7~問10)は50問のマークシート式

理論問題は、漢字の草書や旧字体、書写用語に関する知識を問う問題が中心です。

全50問で合計400点満点であり、7割が合格ラインのため、単純計算で50問中35問程度正解すればOKです。

理論問題は一度覚えてしまえば得点源にしやすいです。また過去問を一度やると分かりますが、難易度はそれほど高くはありません。

問6「部首名」は暗記必要だけど、問7~10はかなり難易度は低めだよ!

理論は心配無用!問題は実技

SNSやブログを見ていると、多くの受験者が苦戦しているのはやはり実技問題です。

正しい楷書や行書の書き方を習得している必要があり、ペン字の実力が試されます。

また速書きや掲示など、普段のペン字練習ではあまり取り組まない問題があり、しっかりと対策をしなければ差がつきやすい傾向があります。

一方で過去問や市販のテキストを使ってインプットすることで、理論問題は比較的簡単に合格ラインに到達可能です。

問1~問6(実技)の評価ポイントと難易度

👨「実技の方が対策必要なのは分かったけど…」

👩「具体的にどんなところを見られるの?」

ここからは、合否のカギとなる実技問題に絞って更に詳しく見ていきます。

採点官が各問題で特にどこを見ているのか、何に注意すれば合格答案に近づくのかを解説します。

下は、ペン字初心者から3級に初受験した僕が感じた問ごとの難易度だよ!

| 難易度 (筆者実感) | 難しい点 | |

| 問1 速書き | 難 | 速さと丁寧さ両立 |

| 問2 漢字 | やや難 | 行書の書き方 |

| 問3 縦書き | やや難 | 行書の書き方 文章のバランス |

| 問4 横書き | 標準 | 文章のバランス |

| 問5 宛名 | 標準 | レイアウト |

| 問6 掲示 | 標準 | レイアウト |

問1:速書き(難易度:難)

- 所定の時間内に書き終えているか

- 字形が極端に崩れることなく、読み易く書けているか

- 行を揃えて適切な大きさで書けているか

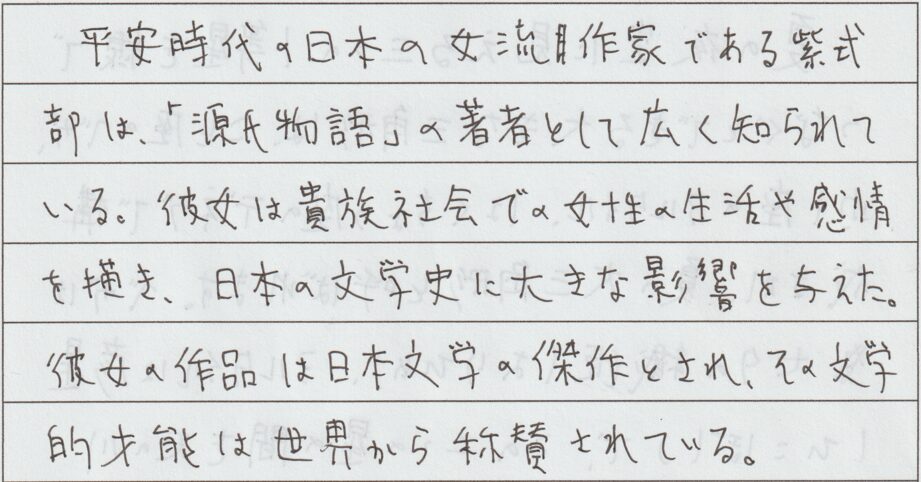

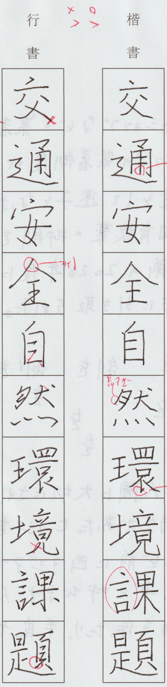

第1問の速書きは、制限時間内に与えられた115字程度の文章を書く課題です。

最も大事なのは必ず最後まで書ききることです。時間が足りずに最後まで書けないと、最低点の60点しか与えられません。

メモ書きなど、普段から早く字を書く習慣がない多くの人にとってはとっつきにくく、難易度は高く感じるでしょう。

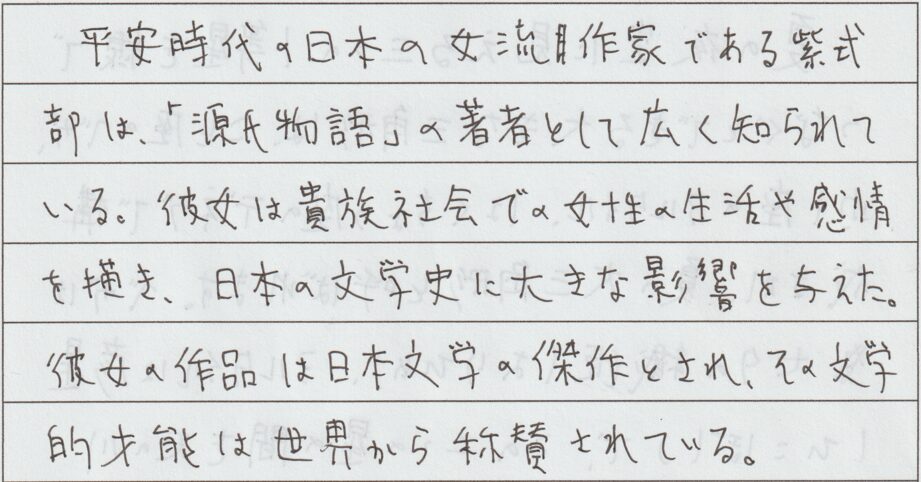

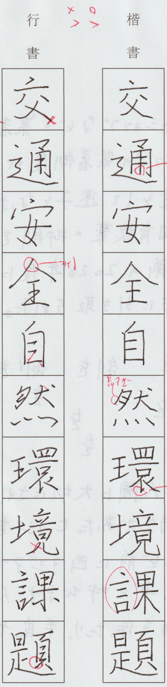

問2:漢字(難易度:やや難)

- 楷書は字形や点画を正確に全体を整えて書けているか

- 行書は、行書特有の書き方を理解し正確に書けているか

- ます目の中央に適切な大きさで納められているか

第2問は、5つの二文字熟語を楷書と行書でそれぞれ書く課題です。楷書と行書の基本的な特徴を理解しているかが問われます。

楷書は、とめ、はね、はらいといった筆使いを正確に表現できているか、字のバランスが取れているかが評価のポイントとなります。

行書は、行書特有の書き方やルールを理解しているかが問われます。行書はペン字講座などで網羅的に学ぶ必要があり、難易度は少し高めです。

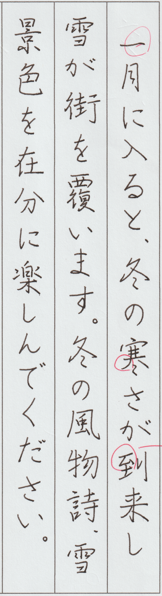

問3:縦書き漢字仮名交じり文(難易度:やや難)

- 行書を用い、縦への流れを意識して美しくまとめられているか

- 漢字は行書特有の書き方を表現できているか

- 平仮名は行書と調和したものとなっているか

- 行が曲がることなく適切な大きさ、余白で書いているか

第3問の縦書きは、文章全体のバランスが非常に重要です。行書を基本として、縦の流れを意識しながら書くことで、美しい文章に仕上がります。

行書で書く点は第2問と同じですが、漢字と平仮名のバランスなど文章全体の書きぶりにも気をつける必要があり、難易度は少し高めです。

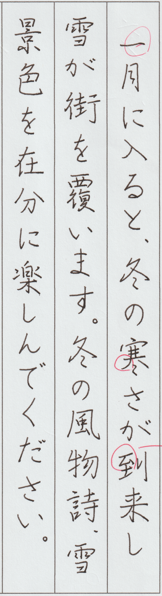

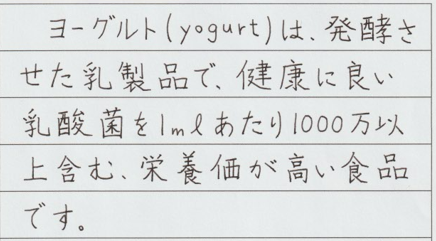

問4:横書き漢字仮名交じり文(難易度:標準)

- 楷書を用い、字形や点画を正しく整えて書けているか

- アルファベットは、下辺揃えで整えて書けているか

- 数字を正しく読みやすく書けているか

- 行が曲がることなく、適切な大きさ、余白で書いているか

第4問は楷書で書くのが基本です。アルファベットや数字も含まれるため、それぞれの文字を正確に書く必要があります。

文字の下辺が揃え全体のバランスを意識しながら、丁寧に書き進めます。楷書のみでとっつきやすいので、難易度は全体の中では標準的です。

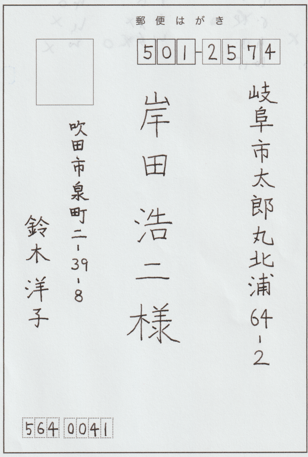

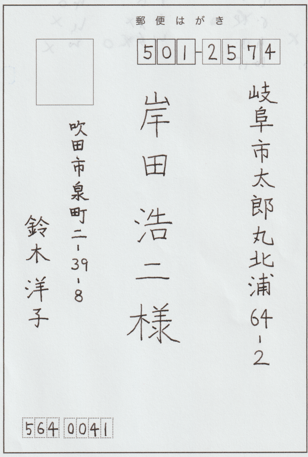

問5:はがきの宛名(難易度:標準)

- 文字の大きさや配置をはがきの書式に合わせて書けているか

- 氏名や住所を正確に書けているか

- 曲がることなく真っすぐに書けているか

- 楷書または楷書に近い書体を用い、整正に書けているか

第5問のはがきの宛名書きは、日常生活でも役立つスキルです。

文字の大きさを住所・氏名・敬称で適切に調整し、全体の配置をバランス良く配置することが重要です。

宛名の書き方を忘れている人も多いかもしれませんが、市販のテキストなどで一度学べばOKです。全体の中では難易度は標準的です。

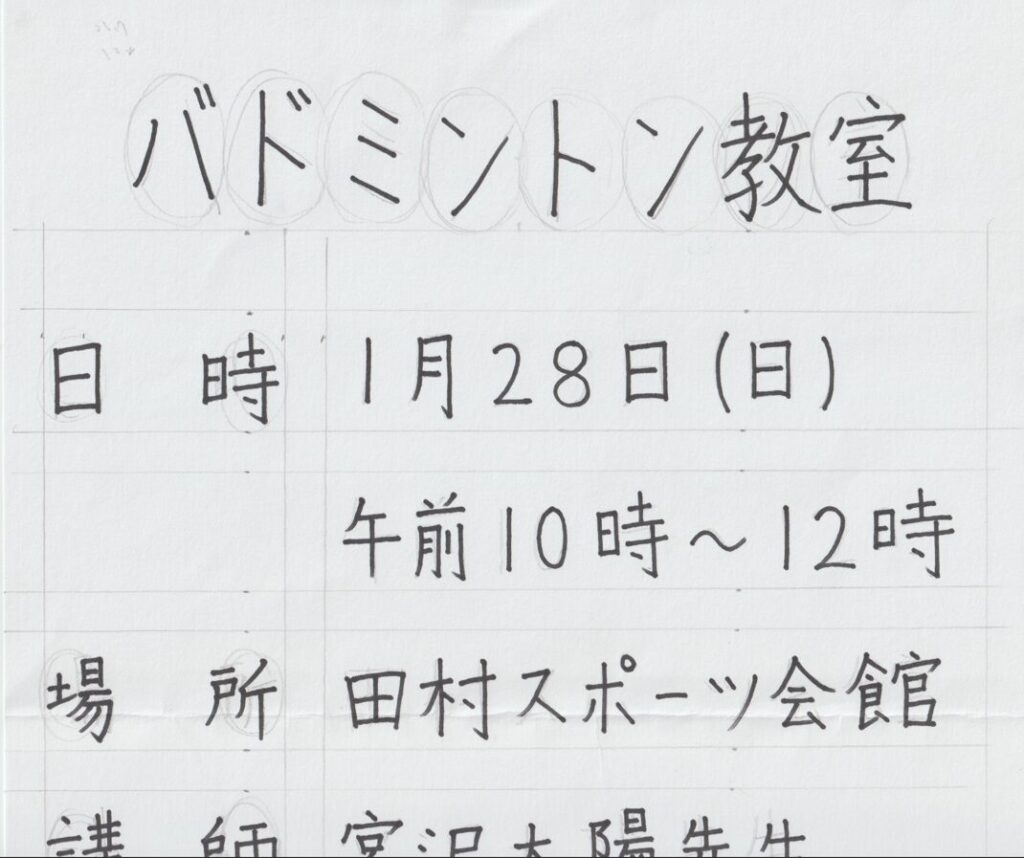

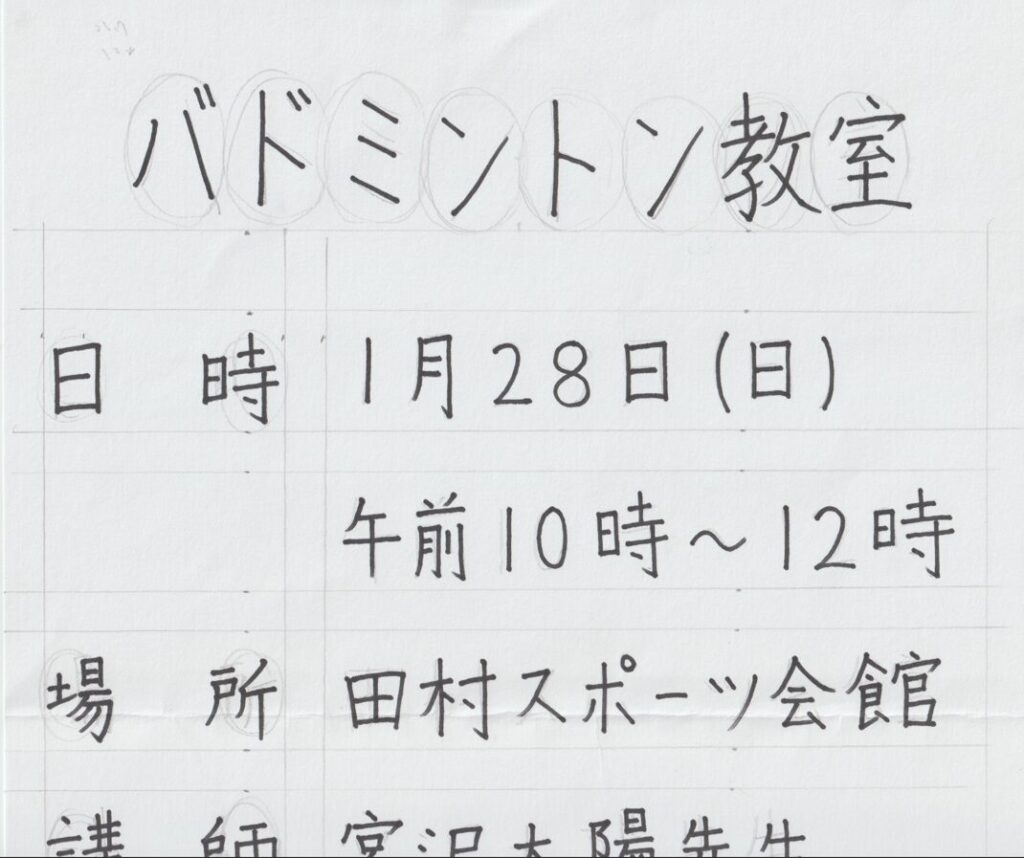

問6:掲示(難易度:標準)

- 可読性、視認性、判読性よく書けているか

- 余白や行間、字間を適切に取れているか

- 点画や文字の組み立てを正確に、字形よく書けているか

第6問の掲示は、大きめの紙面にイベント等の告知ポスターを書くことを想定した課題です。

遠くからでも読みやすいように大きくはっきりと、それでいて行間や字間も適切に取ることが求められます。

文字数や行数はほぼ固定なので、事前にレイアウトを決めておくのがコツです。補助線を書き込んでもOKですが、提出前には忘れずに消しましょう。

事前のレイアウト決めは必要ですが、字は楷書で大きく綺麗に書けばOKのため、全体の中で難易度は標準的です。

1発合格者が教える、3級合格のための学習ポイント3選

👨「難易度と採点ポイントは分かった」

👩「でも具体的には、何に気を付けて勉強すればいいの?」

ここからは3級の難易度や評価ポイントを踏まえて、具体的にどのようなことに気をつけて学習を進めればいいのかをお伝えします。

特に学習のスケジュールを決める際にはこのポイントに注意し、難易度が高く対策が必要な課題にしっかりと時間をかけましょう。

合格の可能性を効率的に上げるためのポイントだよ!

学習ポイント①:速書きは十分に練習すべし

速書きは、3級合格の鍵を握る問題の一つです。制限時間内に、読みやすい字で一定の文字数を書き終える練習を徹底的に行いましょう。

タイマーをセットして本番を想定した練習を繰り返すことで、時間配分の感覚が身につき、本番でも落ち着いて取り組めます。

制限時間は4分!ギリギリではなく、3分半くらいで書き終わるスピードを目指そう

よくある悩みとして、

👨「速くは書けるけど、どうしても字が崩れる」

👩「悪いクセが出てしまう。。」

こんなケースが非常に多いです。そんな時にオススメの学習法は、

- まずは時間を気にせず綺麗な字で書く

- 字の形を崩さないように気をつけながら徐々にスピードアップしていく

- 3分30秒で書けるようになったら、違う文章を使ってまた①→②を繰り返す

という方法です。

当初、僕は①の綺麗な字を書くのに12分かかり、その後2週間くらいかけて②のスピードアップに取り組みました。

とあるネット記事でこの方法を知ってやってみたよ。遠回りに見えて効果はバツグン!

学習ポイント②:行書のルール・書き方を学んでおく

行書は3級の問題で頻繁に登場します。行書はただ文字を崩せば良いわけではありません。筆順や線のつながりといった独特のルールが存在します。

全ての感じについて行書の書き方を覚える必要はありません。例えば、

- 「きへん」の右はらいは左はらいから続ける

- 「はね」は楷書よりも大きくゆったりと

- 点が4つ横に並ぶ「れんが」は連続させる

など、部首や部分ごとにルールを覚えておけば、他の漢字にも応用をすることができます。

ルールさえ覚れておけば、初めて書く字でも行書で書けるね!

行書のルールは一朝一夕で身につけられるものではありません。少なくとも数か月はかかるので、計画的に学習スケジュールを立てましょう。

行書のルールは市販の練習帳でも学べますが、網羅的にしっかり学ぶにはカリキュラムの充実した通信講座がオススメです。

学習ポイント③:掲示のレイアウトを予め決めておく

3級の第6問の掲示は、文章全体のレイアウトが非常に重要です。

本番でいきなり書き始めるのではなく、事前に文字の大きさや余白の取り方を決めておくことで、スムーズに書くことができます。

行数や文字数はほとんど変わらないので、過去問を参考に、自分なりのレイアウトをいくつか試しておくと良いでしょう。

学習ポイント④:理論問題の対策は問題集やテキスト1冊で十分

3級の理論問題は、

- 第7問:漢字の部分の名称(全10問)

- 第8問:漢字の筆順(全10問)

- 第9問:草書を読む(全10問)

- 第10問:漢字の字体(全20問)

の全50問です。この中で第8問、9問、10問は特別な対策をせずとも合格ラインの7割を取ることは十分に可能です。

第7問だけは無勉強では合格点は少し難しいです。だいたいのテキストや問題集には覚えておくべき部分の名称が載っており、そのテキスト一冊を使って覚えておけば第7問も十分です。

自分の実力の現在地と合格レベルを知るには

👨「今の自分って合格できそう?」

👩「実技が合格ラインに達してるか分からない」

実技問題の採点は人によって行われ、具体的な評価基準は公開されていません。そのため自分の今の実力がどの程度なのか分かりませんよね。

実は、自分の今の実力を知るための方法が一つあります。これを使えば、本番までに何をあとどれくらい勉強すればよいかが分かります。

自分の現在地を把握しよう!

書写能力診断テストでは小問ごとのスコア・改善点が分かる

自分の現在の実力を客観的に知りたいなら、日本書写技能検定協会が提供する「書写能力診断テスト」がおすすめです。

このテストは、硬筆・毛筆書写技能検定試験の過去問題を使用した、自宅で実施できる診断テストです。

結果は1ヵ月程度で返送され、

- 総合評価(600満点中の何点か)

- 問1~問6の各問の点数

- 問1~問6の各問のコメント(合格ラインに達しているか、いなければ何が足りていないか)

これらの情報がまとめられた診断書を受け取ることができます。

合格のために何が足りないか、まさに欲しかった情報だね!

まだ一度も検定を受けたことがない方や、自分の実力に自信がない方にとって、現在の立ち位置を知るための最も有効な方法と言えます。

この結果を踏まえ、検定本番までの残り期間の中で自分の苦手な課題に取り組めば、合格の可能性を上げることができます。

申し込みは日本書写技能検定協会から

書写能力診断テストは、日本書写技能検定協会の公式サイトから申し込みが可能です。

受付期間は1週間と短いので注意が必要

診断テストはいつでも申し込めるものではありません。受付期間は1週間と非常に短いので注意が必要です。

なお、日本書写技能検定協会はそれぞれLINE・インスタグラム・フェイスブックのアカウントがあります。

受付期間をうっかり逃してしまわないよう、いずれかのアカウントを登録しておくことを強くお勧めします。

登録しておけば受付開始の通知が届くので、忙しい方でも安心だね!

もっと頻度高く実力を測りたいなら、通信講座で添削を受けよう

👩「もっと頻度よく自分の実力を知りたい」

検定に向けて学び続ける中で、自分の実力が順調に伸びているのか、修正すべき点はないか、すぐに知りたいですよね。

過去問や問題集に取り組み、自己採点を行うのも可能ですが、自分のペン字の実力は誰かに客観的な目で見てもらうのが大切です。

自分が書いた字は自分がいつも見ています。いつも見ている自分の字の「当たり前」になってしまい、自分では不自然さを感じにくいためです。

ペン字の通信講座なら、自宅にいながらプロの講師に添削をしてもらえるね!

僕自身ユーキャンの通信講座を受講していたので、自分でも気づかなかった字のクセを何度も添削によって教えてもらいました。

特にこのサイトでオススメしている

- ユーキャンの「実用ボールペン字講座」

- がくぶんの「日ペンのボールペン習字講座」

この2講座は、修了後に目指せる資格として硬筆書写技能検定3級が挙げられています。

楷書だけではなく、3級に必要な行書や宛名の書き方までカバーされている講座だよ!

詳しい情報が載っている資料は、下記公式サイトから無料で請求できます。

到着までは数日かかるので、まずは資料を取り寄せの手続きだけ済ませてしまいましょう。

\ 資料請求は無料!延べ受講者数230万人 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

まとめ:3級は決して難しくない。しっかり準備をして合格を勝ち取ろう!

硬筆書写技能検定3級は、中高生レベルとされていますが、大人が挑戦するのにちょうど良い難易度です。

合格率も比較的高いので、正しい対策をすれば、初心者でも十分に合格を狙えます。

まずは、自分の実力を知り、計画を立てて、毎日コツコツと練習を重ねましょう。そして、合格後の次のステップとして、さらに上の級を目指すのも良いでしょう。

記事の中でオススメしていた通信講座については別記事でまとめてあるので、こちらも読んでみてください。

コメント