ペン字学習を始めて約半年、以前から興味のあった硬筆書写技能検定を受験し、先日無事に合格証明書が届きました。

初受験の上、周りにペン字仲間もまだいないため不安もいっぱいでした。

「3級の合格レベルってどれくらい?」

「こんな勉強の仕方で受かるのかな?」

本記事ではこんな悩みを抱えている独学受験者の方のために、僕が試験に備えてどんな準備をしたか、そして試験当日はどんな雰囲気だったのか、体験談を中心にご紹介します。

・独学で3級に合格した人は、どんな学習をしていたのか?

・3級合格者の実際の答案

・当日はどんなハプニングが起きうるのか?

ちゃくま

ちゃくま受験前に自分が「これ知りたかったな」と思ってた情報を盛り込んだよ!是非参考にしてね。

硬筆書写技能検定(ペン字検定)の試験とは?

検定の基本情報

書写技能検定の運営は、日本書写技能検定協会が実施する検定です。

1964年にペン字検定の名称でスタートしました。1990年に現在の名称に変更され、現在までに硬筆だけでも延べ1,000万人が受験しています。

毛筆と硬筆があり、いずれかを受験することができます。

| 主催団体 | 一般財団法人 日本書写技能検定協会 |

| 級位 | 6級・5級・4級・3級・準2級・2級・準1級・1級 |

| 取得方法 | 実技・理論に関して各級ごとに設定された合格点以上の成績をおさめること |

| 試験日程 | 年3回 |

| 試験会場 | 全国各地の試験会場で一斉に実施 |

| 受験資格 | 年齢・学歴などの制限はなく誰でも受験可 1回の試験で複数の級位を併願することはできない 事前の申込が必要(試験日の約1ヵ月前まで) |

| 試験内容 (3級) | 試験時間:70分 審査基準:硬筆書写一般の技術、および知識をもって書くことができる 受験費用:3,000円 合格率(令和3年累計):71.0% |

人気の理由:唯一の文部科学省後援の検定試験

他のペン字の通信教育などの級位と違い、文部科学省後援の検定試験ですから公的性があります。

実施元の日本書写技能検定協会のHPには、検定の趣旨を以下のように説明しているよ!

検定の主旨

この検定試験とは、国民一般の情操を豊かにし、書写技能の水準の向上を図り、教養を高めるとともに、一般社会に役立つよう、職場・職域における事務能率を高めるため、硬筆・毛筆書写に関する知識と技能を審査するものです。一定の水準を満たした内容で、生涯学習の振興の面や学校教育上、大変公益性の高い試験です。

公益性の高い試験のため、合格すれば資格として『○年第○回文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定○級合格』と履歴書に書くことができます。

また、特定の大学・短大・高校・各種専修学校で、入試の際の合否判定で優遇、または一定の点数が加算、増加単位として認定する学校が増加しています。

3級は中高生を想定受験者としており合格率7割

硬筆書写検定3級の試験は実技と理論に大きく分けられます。

実技…実際に文字を書きその正確さを評価される問題

理論…筆順や部首名などの知識を問う問題

日本書写技能検定協会のホームページにて問題例と回答例を見ることができるよ!

3級は想定受験者は中高生で、合格率は年度によりますが7割程度です。社会人がしっかり準備して臨めば、決して難しくはない試験といえます。

| 級位 | 想定受験者 | 合格レベル | 合格率 (令和4年度) |

|---|---|---|---|

| 6級 | 小学校低学年 | 硬筆書写のもっとも初歩的技術及び知識で書ける | 97% |

| 5級 | 小学校3年生以上 | 硬筆書写の初歩的な技術及び知識で書ける | 96% |

| 4級 | 中学生・高校生 | 硬筆書写の基礎的技術及び知識で書ける | 85% |

| 3級 | 中学生・高校生 | 硬筆書写一般の技術及び知識で書ける | 71% |

| 準2級 | 高校生~ | 硬筆書写のやや専門的な技術及び知識で書ける | 60% |

| 2級 | 高校生~ | 硬筆書写の専門的技術及び知識で書ける | 53% |

| 準1級 | 高校生~ | 硬筆書写のより専門的な技術及び知識で書ける | 17% |

| 1級 | 大学生~ | 硬筆書写の高度な専門技術及び知識で書ける | 10% |

筆者の実際の学習スケジュール・使った問題集

ここからは、僕が実際にどのような学習をしたのかについて詳しくご紹介します。

使った教材:公式過去問集+ユーキャンのテキスト

硬筆書写技能検定を受験するにあたっては、様々なテキスト・問題集があります。

僕の場合は準備期間が4週間しかなかったので、とにかく本番の問題を繰り返し解いて慣れることが最優先だと考えました。

そこで、学習のメイン教材として選んだのは公式の過去問題集です。

計6回の過去問が収録されているので、問題に慣れるにはピッタリです。また部首や書き順など、理論問題についてもある程度の解説がされています。

一方、この過去問集だけで唯一足りないと感じたのは「行書の書き方」です。

3級の問2と問3では漢字を行書で書くことが求められます。しかし数ある漢字をどう行書化するのか、過去問だけではインプットが不十分です。

そこで僕は、もともと受講していたユーキャンの「実用ボールペン字講座」のテキストを使いました。

ユーキャンのテキストには行書の基本的な書き方が部首ごとにまとめられています。行書の章を復習しただけでも、かなりの対策になりました。

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

使った教材についてまとめるとこんな感じ!

公式過去問題集…問題に慣れるためと、理論問題のインプットのため

ユーキャンテキスト…行書の形のインプットのため

1週目:試験内容を確認し、過去問題1回解いてみる

受験を決めて最初の1週間は、まずは過去問を購入すると同時に、日本書写技能検定協会のホームページにて試験内容を確認しました。

3級の試験問題は全部で10問、実技と理論に分かれています。

ぱらぱらと見てみて、今のままで特別な対策をしなくても大丈夫そうな設問もあったよ!

- 理論問題は基礎的な知識の確認でOKっぽい

- 実技問題の問4「漢字仮名交じり文(横書き)」と問5「はがきの宛名書き」は、ユーキャンでもやっていたので慣れればOKっぽい

一方であまりやったことなく、対策が必要だと思われる設問もあったよ。

- 実技問題の問1「早書き」と第6問「掲示」はやったことないので対策必要

- 実技問題の問2「漢字」と問3「漢字仮名交じり文(縦書き)」は、行書をしっかり覚える必要あり

購入した過去問が届いた後、一年分を実際に解いてみました。

やっぱり問1の「早書き」が4分以内に解き終わりません。集中対策が必要だと分かったことも、第一週目の収穫です。

やっぱり早い段階で過去問は一回はやっておくのがいいね!

2週目:過去問+理論問題のインプット+早書き

2週目は、過去問を更に2回分やりつつ、理論問題のインプットをメインに行いました。あと早書きの練習も少しだけ始めました。

理論問題は具体的には、

- 第7問:漢字の部分の名称(全10問)

- 第8問:漢字の筆順(全10問)

- 第9問:草書を読む(全10問)

- 第10問:漢字の字体(全20問)

の計50問からなります。理論の合格点は400点中275点以上です。だいたい7割正解すればOKという計算になります。

このうち、第9問の「草書を読む」は全く勉強しなくとも過去問で満点を取れました。前後の文のつながりで草書自体が読めなくても意味を想像できるので、簡単です。

また、第10問の「字体」は字の形に誤りがあるを〇×で答える問いです。こちらも全問正解とはいかずともほぼ常識の範囲で9割はとれます。

4週間しかないので、大丈夫そうなところは思いきって勉強しない決断をしたよ!

残る「部分の名称」「筆順」については、例えば

- 「右」は左はらいが一画目?二画目?

- 「飛」の書き順を正しく言える?

- 「歴」の「たれ」の部首名は?

- 「空」の「かんむり」の部首名は?

この辺りの知識、意外とあいまいになっていないでしょうか?

勉強前、僕は上の4問はいずれも正解できませんでした。公式過去問集には「部分の名称」と「筆順」について間違いやすいものを中心にまとめられてあったので、それを覚えました。

3週目:過去問+早書きと掲示を集中練習

いよいよ試験まで2週間となり、アウトプットを重視していく段階です。

前の週と同じく過去問を2回分解いて、問題に慣れると同時に、不正解だった問いについて確認をしました。

この週からは、「早書き」「掲示」を集中的に学習したよ!

早書きは115文字程度の文を4分以内に回答用紙に書く課題です。1文字でも書ききれなかったら評価は最低点になるので、最重要なのは書ききることです。

僕の場合は字を速く書くとクセが大きく出て、字が汚くなってしまいます。かといって丁寧に書くと4分を過ぎてしまいます。

そこで、例えば

- 横画が右下がりになってしまう

- 字が全体的に小さい

- 「る」の結びが大きすぎる

- 「か」の点が近すぎる

など、特に悪目立ちするクセを直すように気を付けつつ繰り返し4分測って書き続けました。

クセを直すにはある程度の反復練習が必要だよね。

1週間、一日何十回も書いているうちに、気を付けているクセはだいぶと修正されてきました。

また、どの過去問でもだいたい3分10秒~3分20秒くらいで安定して書けるようになってきて、心に余裕を持てるようになりました。

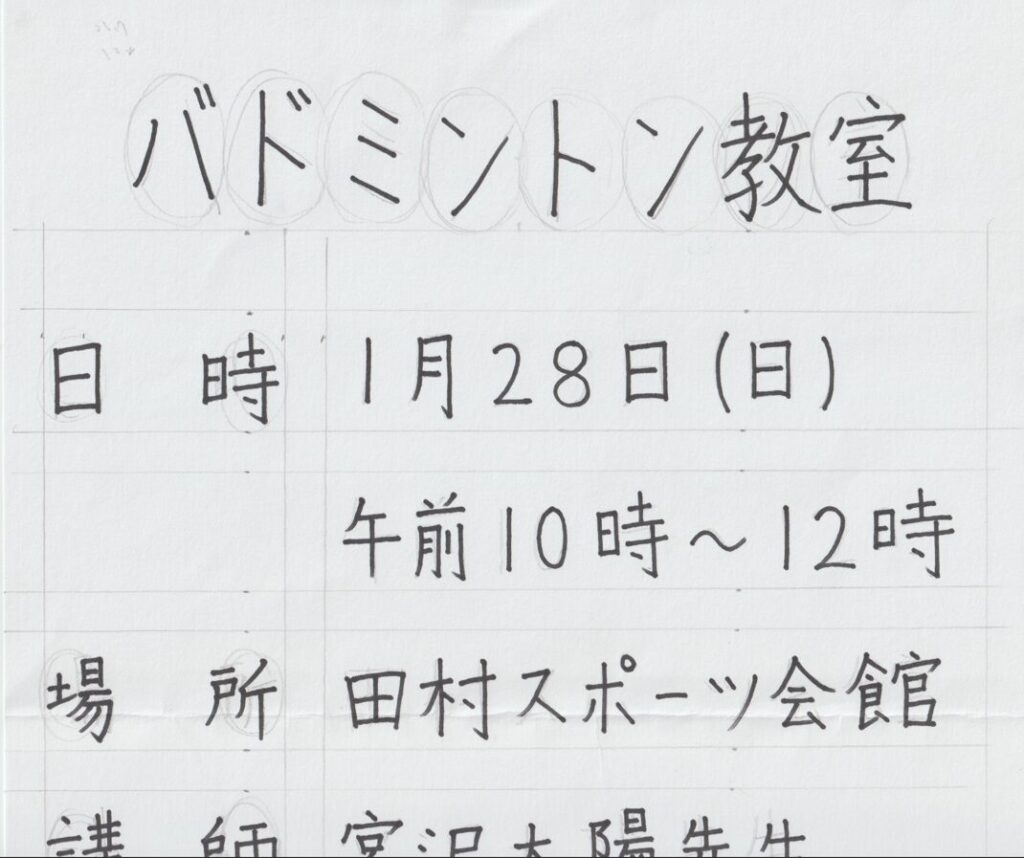

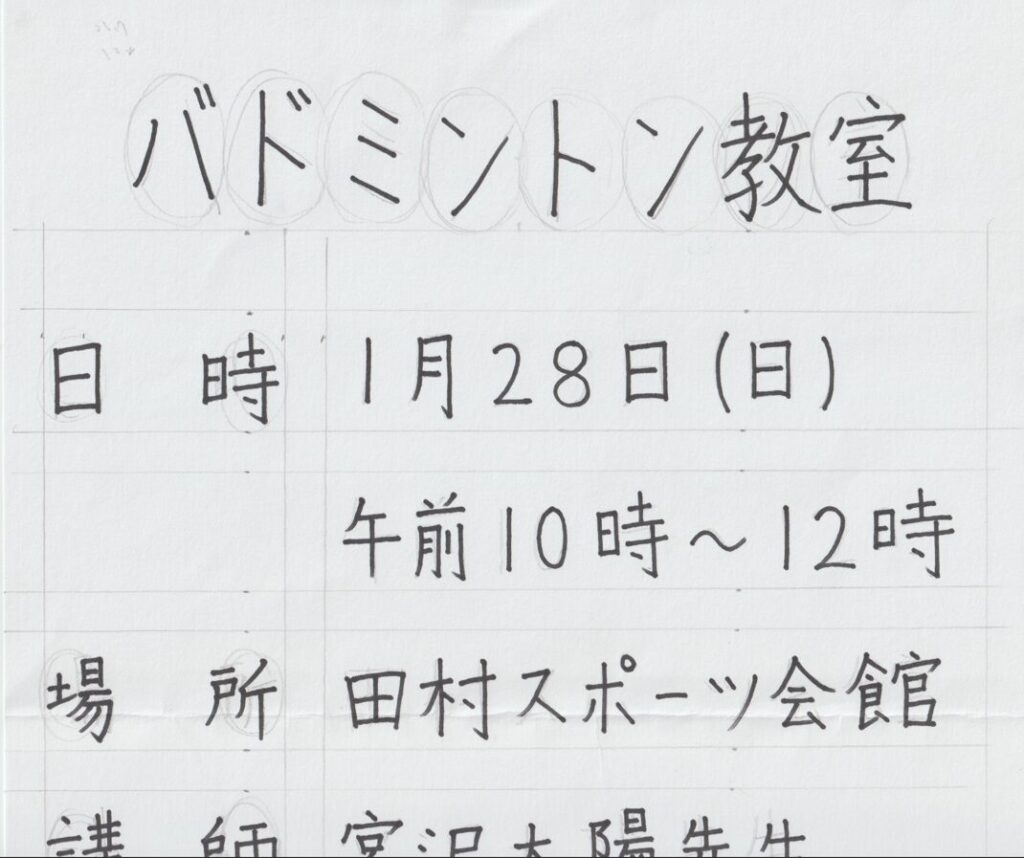

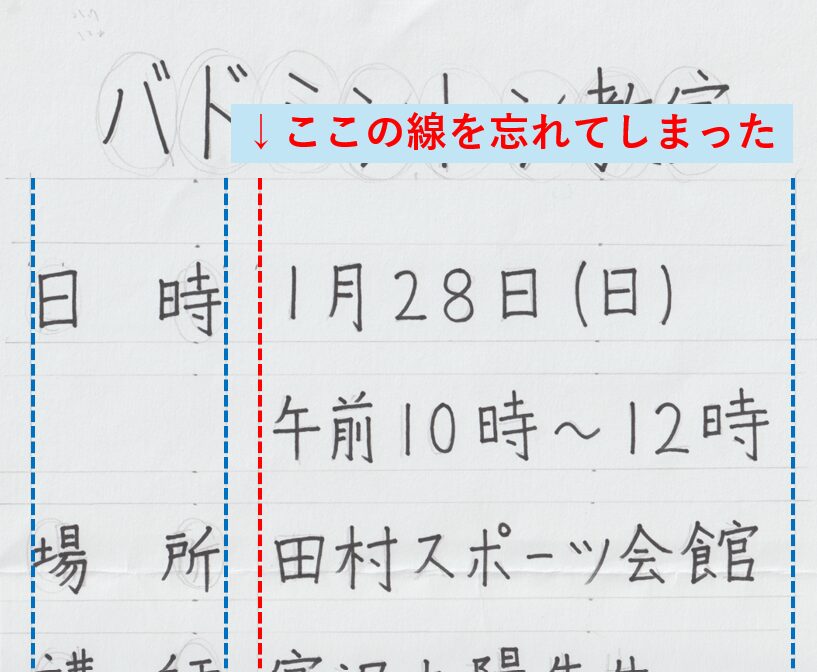

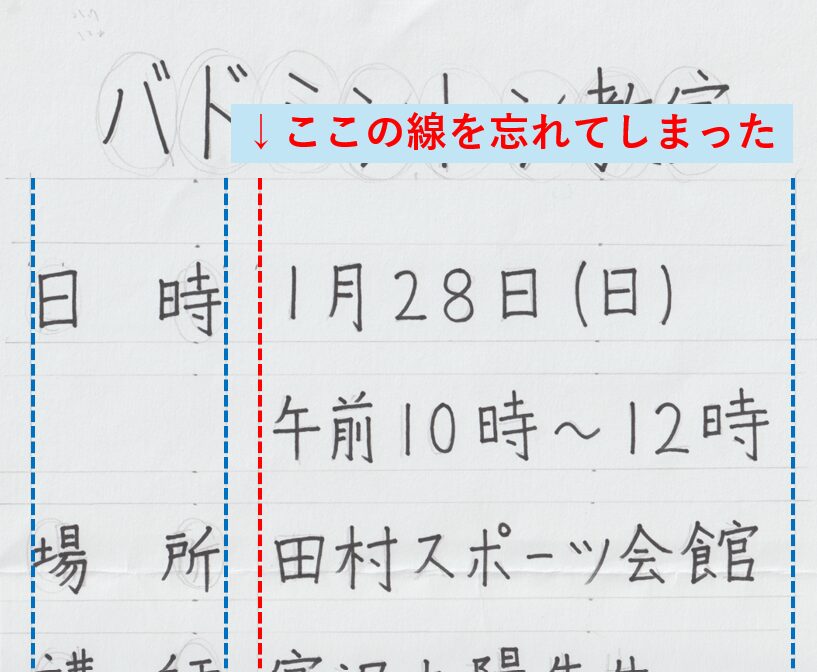

また、「掲示」はB4の紙にイベントなどの掲示文を横書きで体裁よく書く課題です。

出る課題の構成は毎回ほとんど同じなので、予めどのような配置にするかを決めておくことで当日スムーズに取り組めます。3週目にこの配置決めもやってしまいました。

4週目:過去問+これまでの復習メイン

最終週にも過去問を解くことは継続しました。過去問集にある6回分をやり終えた後は、2週目に入りました。

何回過去問を解いていても、毎回違ったミスをしてしまいます。例えば

- 時間配分を誤って時間切れになった

- ハガキの宛名の中の郵便番号書き忘れた

- 書き直し不可なのに、間違った字を書いた

などです。

本番でこんなミスしたら合格が一気に遠のいちゃう。。

一度したミスはしっかりメモしておいて、二度と繰り返さないようにしていました。

あとはこれまでやった6、7回分の過去問を読み返して、自分で赤ペンを入れたところを読み返し、本番に備えました。

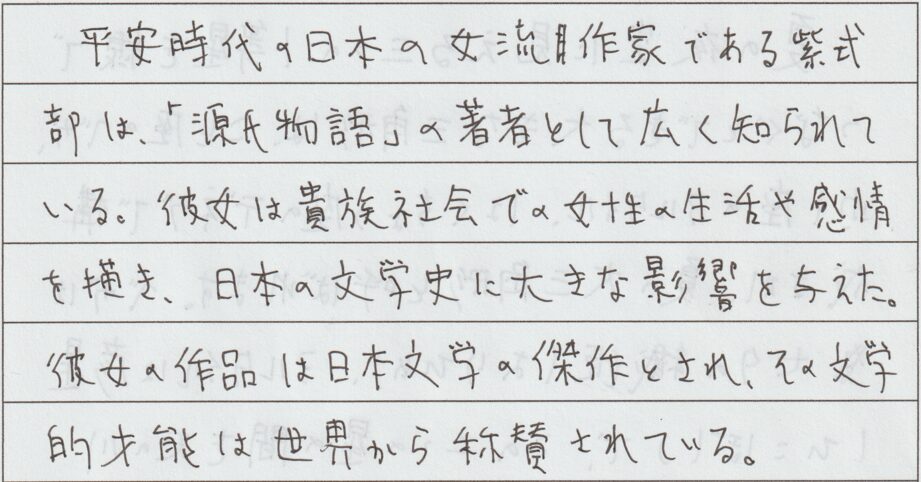

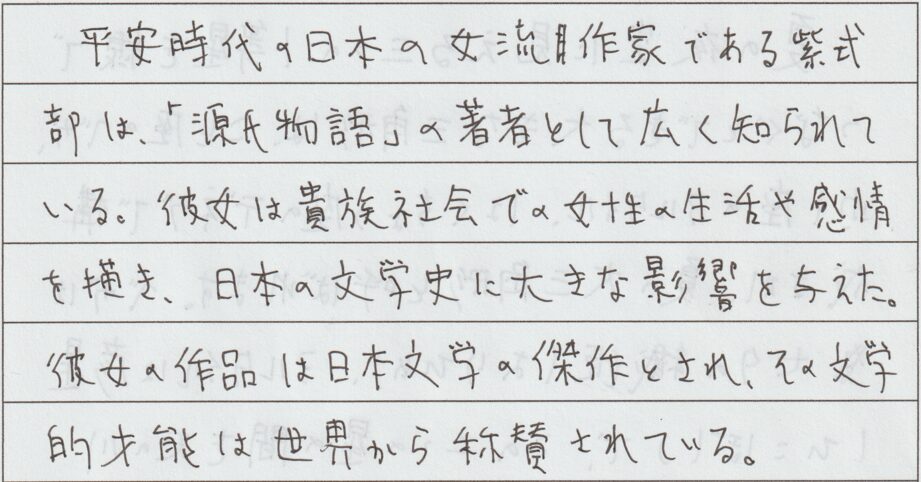

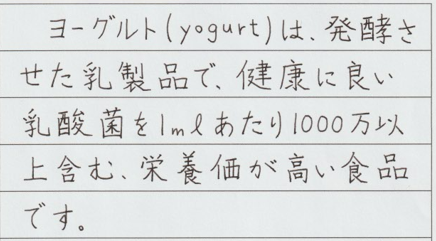

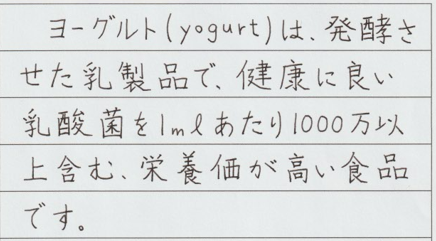

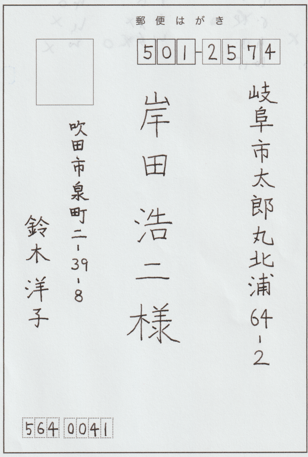

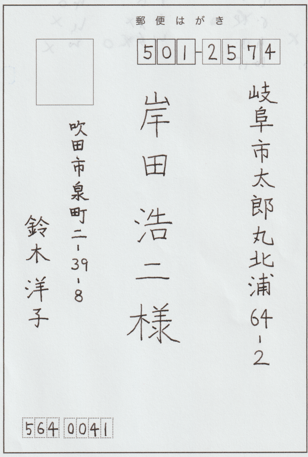

受験者のレベル:最後に解いた答案を公開

過去問を見ても模範解答が載っているだけで、実際に3級に合格した人がどれくらいの答案なのか、イメージつかないですよね。

そこでここでは、僕が試験直前の最後に解いた答案を公開していきます。

一部赤ペンや答案が切れているところもあるけど、イメージは伝わると思うよ!

実技問題:問1~問6

問1. 速書き

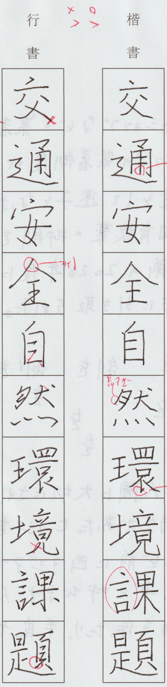

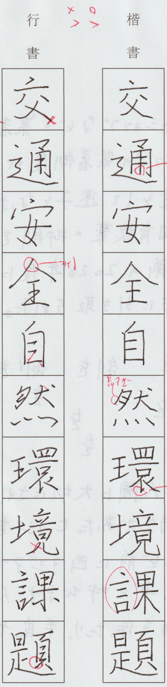

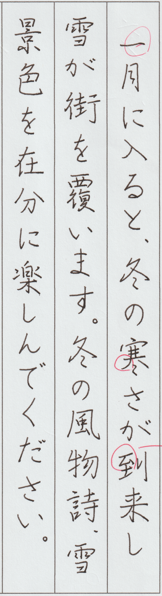

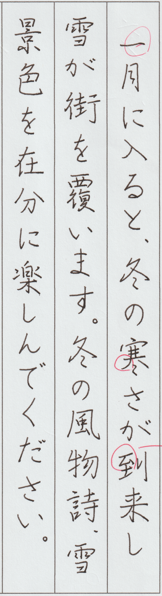

問2. 漢字、第3問. 縦書き漢字仮名交じり文

問4. 横書き漢字仮名交じり文

問5. はがきの宛名書き

問6. 掲示

理論問題:問7~問10

最後の過去問では

問7:10問中 7問正解

問8:10問中 9問正解

問9:10問中 9問正解

問10:20問中 17問正解

でした。

全体で50問中42点(正答率84%)でした。合格のボーダーラインは正答率70%なのである程度余裕がありますね。

試験当日のレポート

試験会場の様子

受験日は25年の6月15日(日)、会場は東京の品川エトワール女子高校です。

試験開始は午前10時で、会場は9時半から入れます。

9時半少し過ぎたくらいに会場に入り、教室を探して9時40分ごろに着席。大体20人~25人くらいの教室で、3級と6級の受験者が同じ教室でした。

机はそこまで広くはないので、注意しないと筆記用具などを落としてしまいそうになります。

早書きで緊張して手の震えが止まらない。。

正直、当日は全くと言っていいほど緊張していませんでした。試験が始まる直前も落ち着いていて、余裕を持って開始時間を迎えられました。

しかし予想外だったのは、最初の早書きの問題が始まった直後。

!!

手が震えて全然いつも通りに書けない。。

これには自分でも驚きました。緊張していないつもりが、試験開始と同時に急に体がこわばってしまいました。

なんとか手の震えを抑えて、時間内に書ききることを最優先しましたが、字はかなり崩れてしまいました。

試験前の自分にアドバイスするなら、「教室に入って試験が始まる前までに字を書くなどして手を動かしておけ!」と伝えたいです。

何事にも準備運動は大事!

掲示の問題で配置を誤ったことに、書き始めてから気づく

早書きのハプニングをなんとか乗り越え、実技問題を順に解いていきました。

実技の最後の問6「掲示」では、いつも通り最初にB4の回答用紙に定規で補助線を入れていきました。補助線の間隔は予め決めておいたので、それを思い出しつつ引いていきます。

補助線が完成したら、いよいよサインペンで本書きです。ある程度書き続けていったところ、ある違和感が。。

なんかいつもと配置が違うような。。

手を止めて見てみると、なんと補助線の一本を引き忘れていました。

これによって、上の例でいうと「日時」と「1月28日(日)」との間のスペースがなくなってしまっていました。

配置のバランスが重要な問6でこれは痛恨のミス。。

試験を終えて、不合格を確信

「早書き」と「掲示」のハプニングを経て、なんとか全問解き終わりました。

しかし上のミスはかなり致命的で、他の問いもそこまで自信がある出来ではありません。

正直、合格の可能性はかなり低いなと思いました。。

試験から1か月、無事合格証書を受領

受験から1か月経ったある日、大きな封筒が届きました。

「大きな封筒だと合格通知、小さな封筒だと不合格通知」

と聞いていたのでまさかと思い開封したところ

合格していました!絶対不合格だと思っていたので嬉しい

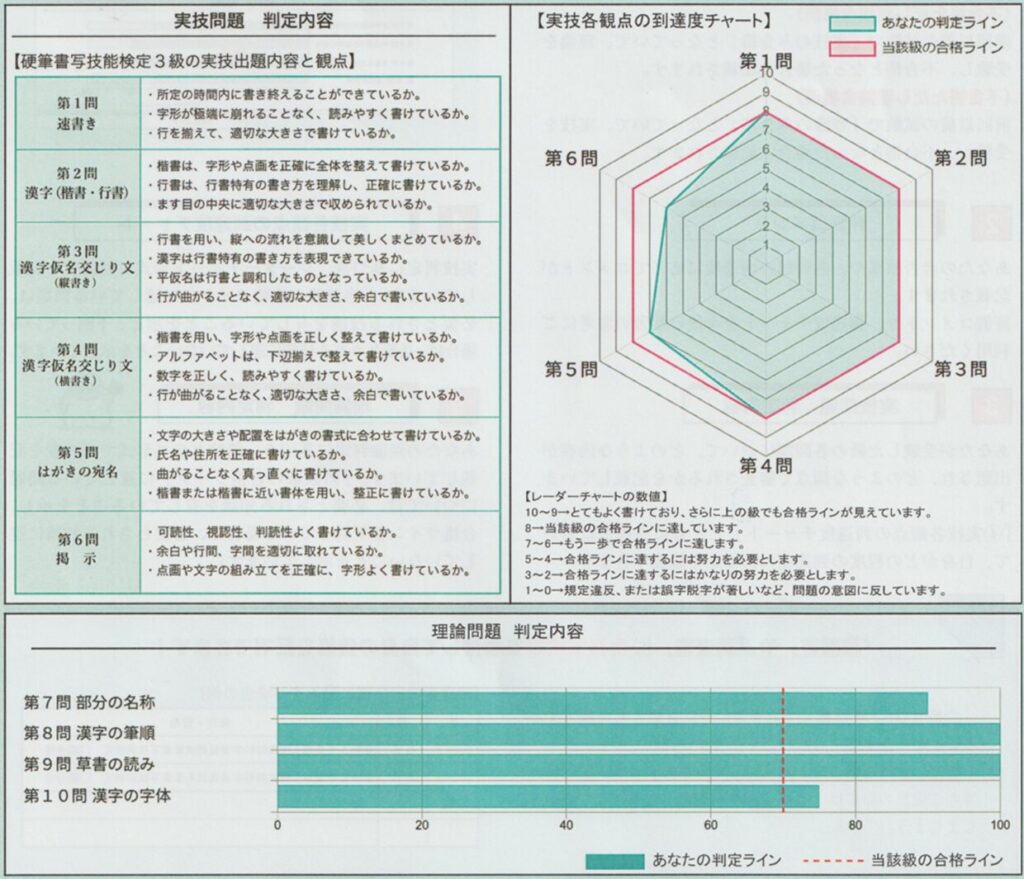

合格ボーダーより低い設問もあり、ギリギリ合格

詳しく見てみると、

- 問1~問4はボーダーライン上

- 問5、問6はボーダーラインより下

でした。

緊張で手が震えた問1がボーダーライン上だったのは予想外。問1は意外と採点基準は緩いのかもしれません。

問6が点数低いのは、やっぱり配置ミスの影響があったのかと思います。

理論問題は4問ともボーダーラインを越えているので、やはり理論問題は公式過去問に掲載のインプットだけで十分かと思います。

準二級のレベルにはまだ達せず

実技のレーダーチャートを見ると、9点~10点だと「上の級の合格も見えてくる」レベルになります。

残念ながら今回は問1~問6で一つも9点以上を取ることはできませんでした。

上を目指すにはまだまだ学習が必要ってことだね

まとめ:反省すべき点も多かったけど、勇気を出して受験してよかった!

4週間という短い準備期間の中、自分なりに考えて対策をしてみた結果合格をつかみ取ることができ、素直に嬉しいです。

ペン字の学習は地道なので、今回のように試験合格を一つの目標にするとモチベーションが高く保てると思いました。

ユーキャンやがくぶんなどの通信講座では、普通に学習を進めていくことで3級に合格できる実力をつけることができるので、超オススメです。

迷っている方は、無料・数分でできる資料請求だけでもしてみるとよいよ!

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

それぞれの講座の詳しい内容はこちらの記事を見てね!

コメント