「行書って憧れるけど難しそう」

「でもハードル高いし、自分には無理かな…」

と、挑戦をためらっていませんか?

でも安心してください。行書は通常の漢字を少しアレンジした実用的な書体であり、初心者でも正しいステップを踏めば必ず習得できます。

行書が書けると、普段のちょっとしたメモ書きが格段に速く・美しくなるなど、たくさんのメリットを実感できます。

この記事では、行書を学ぶべき明確なメリット3選と、挫折せず続けられる初心者向けのオススメ練習法を分かりやすく解説します。

ちゃくま

ちゃくま行書が書けるかっこいい自分を手に入れよう!

なぜペン字で行書を学ぶべきか?

👨「そもそも行書ってなんでわざわざ学ぶの?」

👩「難しそうだし、メリットないんじゃない?」

僕も一年前までそう思っていました。

でも実は行書には実生活で役立つメリットがいっぱいなんです

そこでまず最初に、行書が書けるようになることの嬉しさを簡単に紹介します。

1分で簡単に説明するよ!

メリット①:字が速く書ける!

行書を学ぶ最大のメリットは、筆記スピードが格段に上がることです。

楷書のように一画一画を丁寧に離して書く必要がないため、行書ではスムーズにペンを進めることができます。

めちゃくちゃ実用的!

会議のメモや急いで取る電話の内容など、スピードが求められる場面で大活躍します。速く書けるのに、読みづらくならないのが行書の魅力です。

メリット②:流れるような美しい字が書ける!

行書は楷書のカクカクとした印象とは異なり、線と線が滑らかにつながり、流れるような美しさが特徴です。

文字にリズムが生まれるため、見た人が「美しい」と感じる自然な躍動感が表現できます。これが手書き文字の醍醐味です。

特に、手紙やメッセージカードなど、気持ちを伝える場面では、その優雅な美しさが、より相手に温かい印象を与えるでしょう。

もっと柔らかい印象の文字が書きたい人にとって、行書はまさに理想!

メリット③:行書が書けることが自信につながる!

行書は誰でも書ける楷書とは違い、一段上のスキルという印象があります。「行書が書ける」という事実は、大きな自信につながります。

綺麗な行書が書ける人なんて、なかなかいないもんね。

人前で文字を書くことに抵抗があった方も、行書が書けるようになることで、堂々と文字を書くことができるようになります。

趣味としても奥深く、練習を続けることで、生涯にわたって楽しめる特技を身につけることができます。継続する力も育まれます。

意外と知らない?そもそも行書って何?

そもそも行書って何なんでしょうか?

👨「線と線をつなげて書く、、昔の書き方、、的な?」

改めて聞かれると答えられないですよね。実は行書には面白い特徴がいくつもあるんです。

行書について「へえー」と思うポイント3つを紹介するよ!

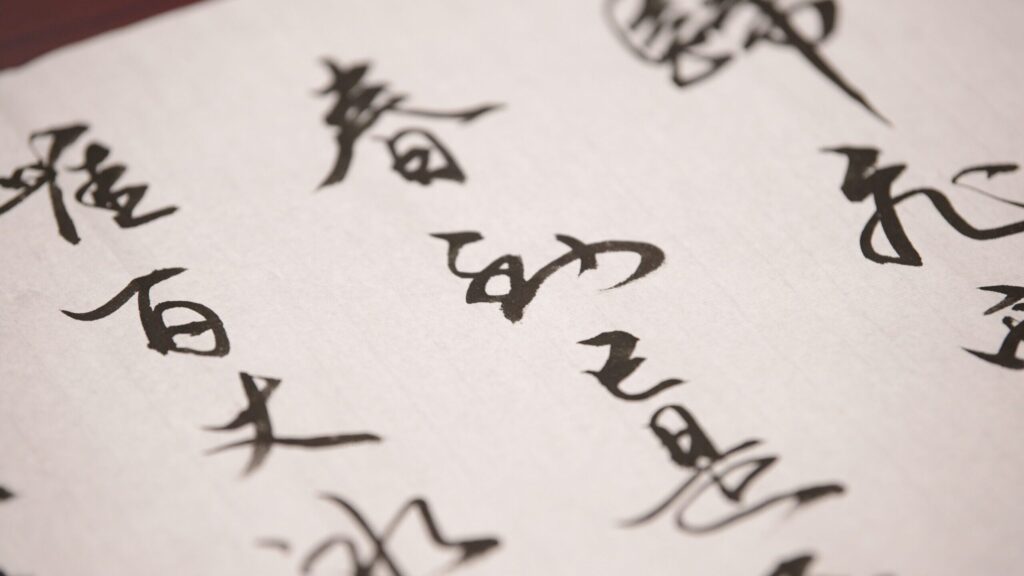

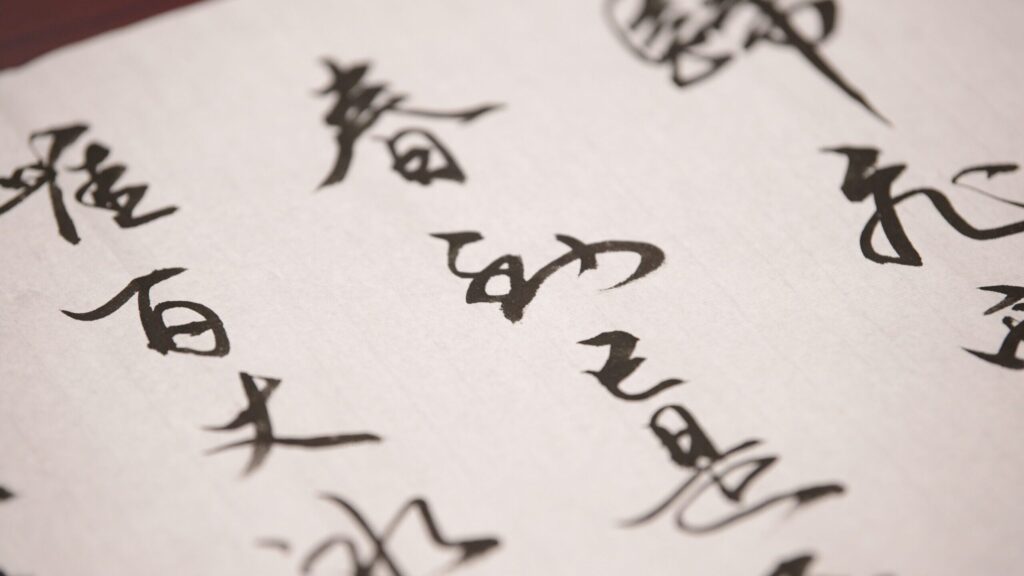

行書とは、楷書を少し崩して速く書けるようにした書体

行書は、漢字の最も基本となる楷書(かいしょ)をベースに、少し筆の運びを連続させた書体です。新しい文字ではありません。

楷書の整然とした形を保ちつつ、次の画へのつながりを意識して書くのが行書の最も基本的な考え方となります。

例えば、楷書ではしっかり止める部分を、行書では軽く次の画に向けて流すことで、筆記速度が上がる仕組みです。

「線と線の間を埋める」のようなイメージを持つと理解しやすいよ。

行書には、崩し方のルールがある

「崩す」と聞くと、自由に書いて良いと思われがちですが、行書には崩し方の一定のルールが存在します。

このルールがあるからこそ、速く書いても文字が読めなくならず、美しいバランスを保つことができるのです。

例えば、「へん」と「つくり」のつながり方や、書き順を変えることで生まれる連続性など、細かな約束事があります。

このルールを体系的に学ぶことで、どんな文字でも迷うことなく、安定した美しい行書を書くことができるようになります。

自己流で崩しちゃうと、カッコ悪いしかえって書きにくくなってしまうよ。

行書には、崩し度合いの大きな行書・小さな行書がある

行書と一口に言っても、実は崩し度合いによっていくつかのレベルに分けることができます。

行書の書き方の正解は一つではないんだね

崩し度合いの小さな行書は、楷書に非常に近く、初心者でも取り組みやすい、実用的な書体です。

一方、崩し度合いの大きな行書は、より線が連続し、大胆に省略された書体で、芸術的な美しさがありますが、習得には時間がかかります。

まずは楷書に近い小さな行書から練習を始め、慣れてきたら徐々に大きな行書に挑戦していくのが理想的なステップです。

行書を書くときの基本的なルール3選

行書の崩し方には一定のルールがあります。

このルールは、字を速く美しく書くために、長い歴史の中で最も効率的な崩し方として確立されたものです。

まずは初心者が最初に知っておくべきルール3選を紹介していきます。

まずは基本をおさえよう!

その1 前後の点や画をつなげる

その2 曲がり角に丸みをおびさせる

その3 点や画の一部を省略する

前後の点や画をつなげる

行書を書く上での最も目立つ特徴の一つが、前後の点や画をつなげることです。これが速さの秘訣となります。

楷書では一度筆を離すところを、行書では「連綿(れんめん)」という線でつないで、そのまま次の画を書き始めます。

ただし、実際にインクの線がつながっていなくても、筆の動きが空中でつながっているように意識するだけでも行書になります。

適度につなげることで、文字全体に一体感が生まれ、美しく見えます。

自己流で繋げたり、繋げすぎたりするとかえって汚く見えてしまうよ!

曲がり角に丸みをおびさせる

行書では、楷書のように直角にしっかりと曲がるのではなく、曲がり角に丸みをおびさせるのが基本ルールです。

角を丸くすることで、筆の動きがスムーズになり、文字全体に柔らかさと優しさが生まれます。

この丸みは、筆を止めることなく書き抜くことによって自然に生まれてきます。

丸みをつけすぎると幼い印象になってしまいますが、適度な丸みが行書ならではの洗練された美しさにつながります。

まずはお手本をよく観察し、どこに丸みをつけるべきかを観察してみよう!

点や画の一部を省略する

行書は速く書くために点や画の一部を省略します。

例えば、「鳥」の4つの点を3つにしたり、または一本の線で繋げてしまったりといった具合です。

この省略によって、文字が持つ複雑な構造を単純化し、少ない手数で書き終えることができるようになります。

しかし、省略は文字の構造を理解していることが大前提です。やみくもに省くと、意味不明な文字になってしまいます。

他の2つのルールと同じだけど自己流は厳禁、正しい省略の仕方を学ぼう!

初心者必見!行書の上達のコツ3選

👨「やっぱり行書って難しそう、、」

👩「そんなに練習する時間なんてない」

実は行書を学ぶにはいくつかのコツがあります。

これを知っていれば、効率的に行書を学べるだけでなく、挫折してしまうリスクも大きく下げられます。

独学だとコツを教えてもらえる機会はなかなかないよね、、ここでチェックしちゃおう!

コツ①:先に楷書をある程度学んでおく

行書は、楷書を基本とした書体です。

元となる正しい楷書が書けなければ、いくら崩し方のルールや技術を持っていても、書きあがった行書は美しくありません。土台作りが大切です。

また楷書をしっかり学ぶことで、筆圧のコントロール、線の長さ、文字のバランスなど、行書にも応用できる技術も習得できます。

焦って行書だけを練習するよりも、急がば回れで楷書をマスターすることが、結果的に上達への近道となります。

行書を早く書きたいという気持ちをおさえて、まずは楷書!

コツ②:まずは崩し度合いの小さな行書からチャレンジ

行書には、崩し度合いの大小があります。

崩し度合いの小さい行書は楷書に近く、読み易いです。一方崩し度合いの大きい行書は草書に近く、流れるような美しい形が魅力的です。

初心者は、まずは崩し度合いの小さな行書からチャレンジすることを強くオススメします。

崩し度合いの小さな行書は、見た目も楷書に近いため、抵抗感なく練習を始めることができますし、学習の難易度も低いです。

僕は最初、カッコいいという理由で大きく崩す行書を練習してたけど、途中で挫折したよ。。

コツ③:崩し方のルールを手と頭で覚えるよう反復練習

上のコツ①②をおさえたら、後は反復練習あるのみです。

行書はすぐには書けるようにはなりません。手と頭が行書の書き方に慣れ、正しい崩し方の形を覚えるにはある程度の練習量が必要です。

ただお手本をなぞるだけでなく、「なぜここでつなげるのか」「なぜこの部分を省略するのか」を頭で理解しながら書くことも大切です。

ルールをしっかり理解することで、お手本にない文字でも自分で美しい行書を構成できるようになる応用力が身につきます。

毎日少しずつでも良いので、練習を習慣化できるとGood!

初心者必見!行書のオススメ学習教材

👨「行書についてはよく分かったけど、どう学んだらいいの?」

👩「オススメの学習教材を教えて!」

ここからは、初心者が行書を書けるようになるためのオススメの学習教材をお伝えしていきます。

超初心者だった僕が、硬筆書写技能検定3級に合格できるまでになった経験も踏まえ、忖度なし・超正直に解説します。

せっかく頑張るなら、間違いのない教材を選ぼう!

行書の学習にオススメは通信講座1択!

ペン字の学習法や教材は数多くあります。

・書道教室

・ペン字通信講座

・オンラインレッスン

・市販の練習帳

・アプリ

しかし行書をペン字初心者が学ぶなら、通信講座が最適です。

大きな理由は以下2つです。

・行書をしっかり学べるカリキュラム

・プロの講師による添削指導

まず1つ目の理由は、通信講座では行書の書き方やルールを体系的・網羅的に学べるからです。

行書は楷書とは書き方やルールが大きく異なります。通信講座ではテキスト数冊を使い、しっかりじっくり学ぶカリキュラムとなっています。

オンラインスクールや書道教室だとテキストがないことが多く、自習しにくいのが難点です。またペン字練習帳は当たりはずれが大きく、初心者にとっては通信講座の方が安心です。

僕も超初心者の時にユーキャンを始めたけど、初心者でも全く迷うことなく進められたよ!

理由の2つ目は、通信講座では書いた行書を講師が添削でチェックしてくれるからです。

行書を練習していると、

👨「この書き方であってるのかな。。」

👩「誰かにチェックしてほしい!」

と不安に思うことがあります。

通信講座では、学んだ内容を添削課題という形でプロの講師にチェックしてもらうことができます。

うまく書けなかった箇所は、講師から正しい書き方や練習法のコツも教えてもらえ、他の学習法に比べて上達のスピードが速いのが魅力です。

プロのサポートは大事!独学に比べて学習効率が格段に高いよ

ユーキャン「実用ボールペン字講座」はとにかく初心者に優しい

数ある通信講座の中でも、ユーキャンの「実用ボールペン字講座」は、行書初心者の方に特におすすめしたい講座です。

| 講座提供 | ユーキャン |

| 監修者 | 涼 風花 先生 |

| 延べ受講者数 | 230万人以上 |

| 受講費用 | 一括:税込29,000円 分割:税込29,700円 ※1,980円×15回 |

| 学習期間目安 | 4か月 (サポートは8か月) |

| 添削回数 | 6回 |

| 目指せる資格 | 硬筆書写技能検定3級 |

| 書風 | 柔かく親しみあり実用的 |

上達に必要なポイントが必要最小限で全てギュッと含まれており、初心者が最短で美文字にたどり着くことができます。

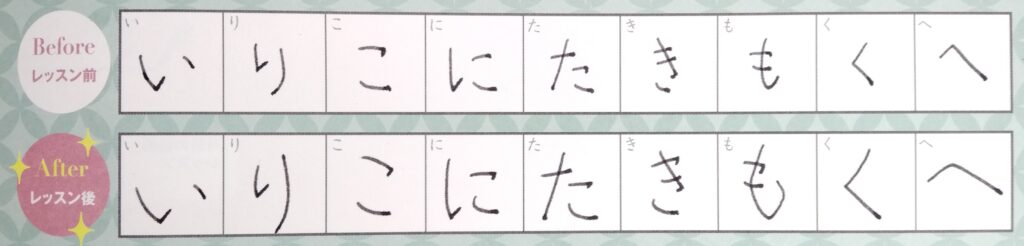

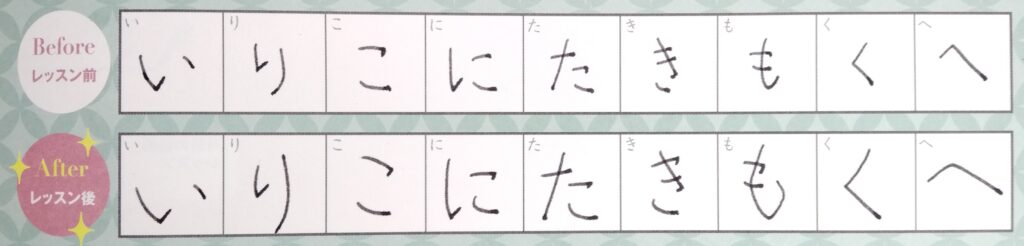

テキストはA4サイズの冊子で、見開きが非常に見やすいです。

右上にはその日に学習する字を「学習前」と「学習後」とで描きこみ、比較することで学習の成果が分かるような工夫がされています。

テキストは全4冊、行書は最後の4冊目です。しっかりと最初の3冊で楷書を学ぶので、行書もスムーズに学習できます。

ユーキャンの講座の詳しい内容はこちらの記事を見てね

👨「でもいきなり通信講座はちょっと不安、、」

👩「どんな内容かもっと詳しく知りたい」

実は、ユーキャンの資料請求は無料、数日で詳しい資料が届きます。

しつこい勧誘もないので、まずは検討のために資料だけ請求してしまい、週末に時間をとって読んでみるのがオススメです。

\クリック後、画面右下「無料資料請求」から手続き1分! /

ユーキャン公式サイトへ移行します

\ 延べ受講者230万人、1日15分で美文字を目指せる! /

ユーキャン公式サイトへ移行します

がくぶん「日ペンのボールペン習字講座」では本格的な行書をじっくり学べる

もう一つ、行書を本格的に学びたい方におすすめなのが、歴史と実績のある「日ペンのボールペン習字講座」です。

| 日ペンのボールペン習字講座 | |

|---|---|

| 講座提供 | がくぶん |

| 監修 | 日本ペン習字研究会 |

| 講座開始年 | 1932年 |

| 延べ受講者数 | 100万人以上 |

| 受講費用 | 一括:税込39,800円 分割:税込44,002円 ※初回4,002円+2,500円×16回 |

| 学習期間目安 | 12か月 |

| 添削回数 | 12回 |

| 目指せる資格 | 硬筆書写技能検定3級 日ペンの級位 |

| 書風 | 端正で伝統的、格式高い |

日ペンは、1932年から長年にわたりペン習字の指導に携わってきた伝統と実績があり、文字の基礎から応用までを体系的に学べるのが特徴です。

日ペンのボールペン習字講座の修了後も、日ペンの月刊誌を購読することで毎月の競書提出をして級位認定を受けることができます。

長期的にペン字を続けたい人や、ペン字指導者としての師範を目指す人にはうってつけです。

テキストは全7冊、行書は4冊目(漢字)と5冊目(ひらがな)です。しっかりと最初の3冊で楷書を学ぶので、行書もスムーズに学習できます。

がくぶんの講座の詳しい内容はこちらの記事を見てね

ユーキャンと同じく、がくぶんの資料請求も無料、数日で詳しい資料が届きます。

しつこい勧誘もないので、まずは検討のために資料だけ請求してしまい、週末に時間をとって読んでみるのがオススメです。

\ クリック後、画面の「資料請求」ボタンから手続き1分! /

がくぶん公式サイトに移行します

\ 延べ受講者100万人、1日20分で美文字を目指せる! /

がくぶん公式サイトに移行します

2026年1月現在、

がくぶんでは講座受講者に20,000円のキャッシュバックキャンペーン開催中!

- 受講申し込みは2026年2月25日まで

- クーポンコードや事前エントリー不要!

詳しいキャンペーン情報はコチラ

日ペンのボールペン習字講座で学んでみた

僕は2025年の6月からがくぶんの「日ペンのボールペン習字講座」を受講しています。

ちょうど10月に4冊目の行書のテキストを修了し、提出した添削課題も返ってきました。

ここからは、実際に日ペンのボールペン習字講座で学んだことと、受講者ならではの正直レビューをお伝えします。

特にがくぶんで行書を学びたい人は是非チェックしてね!

テキスト丸々1冊使って行書の基礎と応用を学ぶ

10月に取り組んだ「行書①」のテキストでは、行書の基本練習と応用練習を学びました。

前半:行書の基本練習

・1~9日目:ルール17個を実例を元に学ぶ

・10~12日目:熟語、文章で練習

・その後、第7回目の添削課題にチャレンジ

後半:行書の応用練習

・1~5日目:ルール9個を実例を元に学ぶ

・6~8日目:熟語、文章で練習

・その後、第8回目の添削課題にチャレンジ

行書のルールは、具体的には例えば以下のようなものです。

- よこ画/たて画同士をつなぐ(前半1日目)

- 点を線のように書く(前半7日目)

- 右はらいをゆったり書く(前半8日目)

- 点画を省略してもよい(後半5日目)

練習は、そのルールが適用される実際の漢字を使って学びます。

1つのルールにつきだいたい5、6個の漢字を使うので、様々な感じにそのルールが適用できることを実感できます。

テキストは全部で50ページ弱、全てが漢字の行書に関する内容です。これを3週間程度でじっくり学べば行書に関して一通りの基礎は固められます。

1日15分、行書のテキストは3週間で終了

多忙な中でも無理なく続けるため、がくぶんでは1日15分程度で取り組めるカリキュラムになっています。

15分であれば、

- 寝る前

- 家事の合間

- 昼休憩中

- 家事が少し早く終わったとき

これらのちょっとしたスキマ時間に取り組むことができます。

僕は毎日寝る前の15分に練習してるよ!静かだしリラックスできるのでオススメ

👨「あ、今日忘れちゃった!」

👩「今日は忙しくて練習する時間とれないな。。」

こんな日がたまにあっても大丈夫です。次の日にその分取り組んでも30分で終わるので、ちょっと頑張るだけで取り返せます。

毎日少しずつでも、継続して鉛筆(ペン)を持つことで、着実に文字は上達し、手の感覚も養われていくことを実感しました。

2回の添削課題にチャレンジ!採点結果は?

行書テキスト修了後、いよいよ添削課題に挑戦しました。

まずテキストの前半を終えた段階で、第7回の課題を提出したよ!

第7回の課題は、

- 漢字3文字(楷書と行書)

- 縦書きの文(漢字は行書)

- 横書き文(漢字は行書)

という内容です。漢字は楷書と行書を並べて書くので、違いが分かりやすいです。

ペン字の資格である硬筆書写技能検定でも、同じ漢字を楷書と行書で並べて書くという課題があるので、その練習にもなりますね。

また、第7回の課題では行書で書いた自分の氏名も添削してもらえます。

他の通信講座でも楷書の氏名を添削してもらえるけど、行書の氏名添削はなかなかない!

自分の字を書く機会は多いので、行書をプロの先生に直接添削してもらえるめちゃくちゃ嬉しい機会です。

テキストが全て完了したら、第8回目の添削課題に挑戦します。第7回目と同様に、

- 漢字3文字(楷書と行書)

- 縦書きの文(漢字は行書)

- 横書き文(漢字は行書)

これらの課題です。

テキスト後半で学習した行書のルールが使える漢字も多く出題されているので、学んだことをしっかりとアウトプットしました。

課題が返ってきたら、復習もしっかりしないとね!

まとめ:少しの勇気で、行書を書けるカッコいい自分を手に入れよう!

この記事では、行書を学ぶことで得られるメリットと、上達のための具体的なコツや練習法を解説しました。

行書は、楷書という土台があれば、誰でも習得できる実用的で美しい書体です。

流れるような美しい行書は、あなたの印象を格段に向上させてくれます。

最短で美しい行書を身につけるには、体系的なカリキュラムと添削指導が受けられる通信講座が最もおすすめです。

特に、僕が実際に受講をして、初心者に自信を持ってオススメできるのが「ユーキャン」と「がくぶん」です。

いずれの講座も、くわしい内容をしっかり確認し安心して受講するためにも、まずは無料の資料請求をすることをオススメします。

少しの勇気で、きれいな行書を書ける自分を手に入れましょう!

ユーキャンでは5,000円の

割引キャンペーン中!

受講申し込みは2026年2月19日まで

詳細をユーキャン公式サイトで確認する

がくぶんでは20,000円の

キャッシュバックキャンペーン中!

受講申し込みは2026年2月13日まで

詳細をがくぶん公式サイトで確認する

コメント