「流れるような美しい日本語文章を書きたい!」

きれいな字、憧れますよね。実は日本語の文章の7割はひらがなで構成されていることをご存知でしょうか。

漢字の行書に加えてひらがなの「連綿(れんめん)」を学ぶと、文章全体が流れるような美しい印象となります。

👩「でも連綿ってなんだか難しそう、、」

👨「よく分からないし、どう学んだらいいの?」

そこで本記事ではひらがなの連綿の特徴と学び方を、半年で硬筆書写技能検定3級を取得した筆者が、初心者目線で分かりやすく解説します。

ちゃくま

ちゃくまあなたの字を「整っている」から「美しい」へと格上げするための第一歩を踏み出そう!

文字をつなぐ連綿(れんめん)とは?

そもそも連綿という言葉、知っている人も少ないですよね。

👨「そもそも連綿って何?」

👦「何のために生まれたの?」

こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

実は、連綿が生まれた背景には、平安時代を生きた宮廷女性たちの思いが詰まっています。

思わず「へー」と言ってしまうような連綿の基礎知識・生まれた背景をギュッと短くまとめて解説します。

3分で説明するよ!

【起源】「途切れない思いを速く書きたい」という想いから生まれた

連綿の歴史はとても古く、生まれは平安時代にまでさかのぼります。

当時、男性は中国から伝わった漢字をそのまま使っていました。しかし宮廷の女性たちは、

👩「ねえ、男の人たちが使う漢字ってなんだか角張ってて堅苦しくない?」

👧「ホントそうよね。もっと自由のままに書ける字があったらいいのにね」

こんな風に思っていたようです。

この時代、女性たちは手紙や日記で自分の繊細な恋心や、季節の移ろいを感じた瞬間の「あはれ」な気持ちを表現していました。

カクカクした漢字は女性たちには不向きだったんだね

そして、、

👧「もっと筆を柔らかく動かしたらどうかしら。ほら、漢字の角が取れて、なんだか優しい形になったでしょ?」

👩「素敵!この書き方、ふんわりとしていて、まるで十二単の裾がなびいているみたい」

こうして、ひらがなが誕生しました。

生まれたのはひらがなだけではありません。

もっと早く、想いを途切れさせることなく優雅に書きたいという女性たちは、

👩「いちいち筆を止めてなんていられないわ。あふれる想いを書き留めるには、流れるように続けて書くのが一番なのよ」

このように、連綿はひらがなが生まれるのとほぼ同時期、平安時代の宮中にて誕生しました。

速さと優雅さを追求した結果、前後の字をつなげるという連綿が生まれたんだね!

【定義】連綿とは、二つ以上の文字を目に見える実線でつづけて書くこと

連綿は、二つ以上の文字を目に見える実線でつづけて書く技法です。

連綿で書かれた文は美しく、しかも自然で速く書けるという実用的なメリットもあります。

文章の約70%はひらがな、30%弱が漢字で構成されています。

漢字だけ崩した行書で書いても、文章の大部分を占めるひらがながいつも通りだと、文章全体の印象はあまり変わりません。

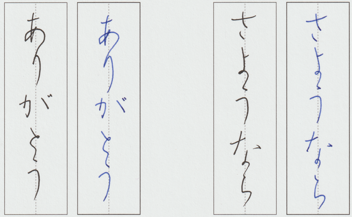

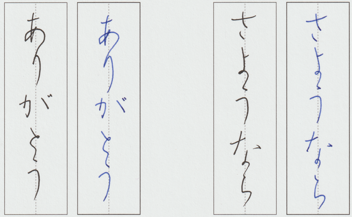

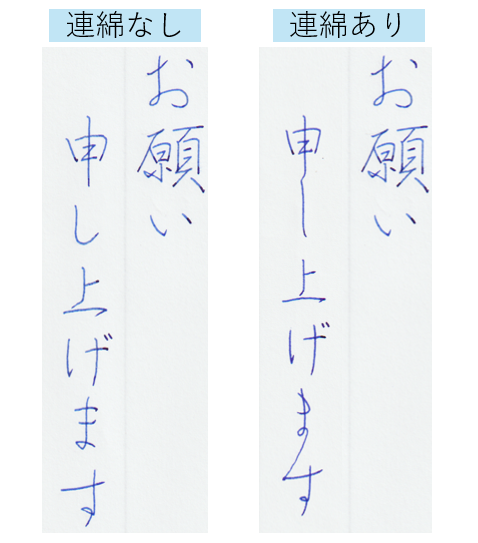

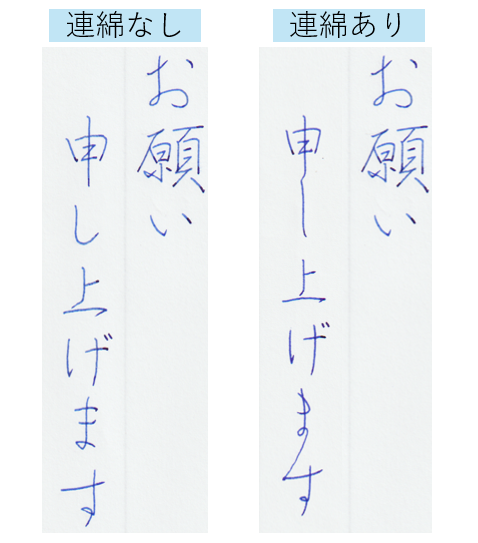

例えば下の文章を見比べてみてください。

全体の印象はかなり違いますよね。

一方で、連綿についての注意点もいくつか挙げておきましょう。

- 連綿は縦書きのときのみ使える

- 連綿は漢字が行書・草書の時のみ使える

横書きや、漢字が楷書で書かれている文では使えないんだね

連綿は筆順や使う頻度にも注意が必要です。

- 濁点(¨)半濁点(゜)はつづけた最後に書く

- つづけ過ぎると煩雑になるのでほどほどに

つづけるのは多くても4文字までにするのがよいよ!

【メリット】「速記性」「優雅さ」の2つ

連綿を使ってひらがなを書くと様々なメリットが得られます。その中でも主なものについて詳しく紹介します。

速記性:自然に早く書ける

優雅さ:流れるような美しい文章が書ける

まず1つ目のメリットは速記性です。

連綿はペンを紙から離さず連続して書きます。

一文字ずつ止めてペンを上げ下げする楷書と異なり、文字間の移動を流れるようにスムーズに行うので、書くスピードが格段に向上します。

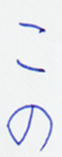

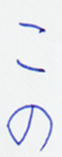

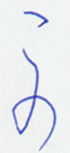

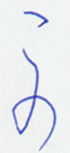

例えば、「こ」「の」を連続で書く場合、連綿を使わないと

- 「こ」の2画目の最後を止める、

- 「こ」から「の」の1画目へペンを移動する

- 「の」の1画目を打ち込む

このように「こ」から「の」への移行に3つの動作を踏むことになります。

一方、連綿を使うと、

- 「こ」の2画目から止めずに「の」の1画目につなげる

この1つ動作だけで済みます。

動作の数が3→1に減るから、書く時間も短くなるね!

ただし、速く書くことと乱雑に書くことは明確に異なります。ルールを守って形を整えながら、正しく連綿で繋ぐことが重要です。

2つ目のメリットは優雅さです。

連綿を使って書かれた文では、ひらがながまるで生きているかのような流麗な美しさが際立っています。

この美しさは、文字間をつなげるときの勢いや強弱によって生まれます。

ただ美しいだけではなく、連綿線からは書き手の勢いやその時の感情までも伝わってくるようです。

👩「この細く、今にも消え入りそうな連綿線からは、深い悲しみを感じるね」

👦「見て、文字が跳ねている。書いている本人がウキウキしているのが手にとるように分かるよ」

まさに「心がこもった字」だね、とっても奥深い!

文字にはそれぞれ独自の魅力がありますが、美しさと実用性を兼ね備えているという点で、ひらがなの連綿は他にはない特別な字ですね。

実際に連綿を書いてみよう!

👦「連綿ってちょっと面白そう、、」

👨「連綿を書いてみたいけど、どう練習すればいいの?」

連綿に興味を持っても、書き方や学び方については知らない人がほとんどですよね。

そこでここからは、連綿を書いてみたいと思った初心者向けに、どのように学んでいけばいいのかを具体的・丁寧に解説します。

必要なのは3ステップだけ!気軽にチャレンジしてみよう

ステップ1:連綿を使えるひらがなの形を覚える

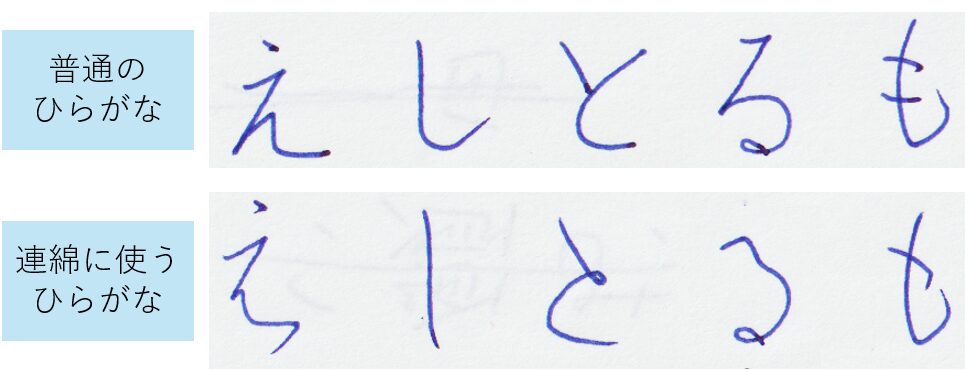

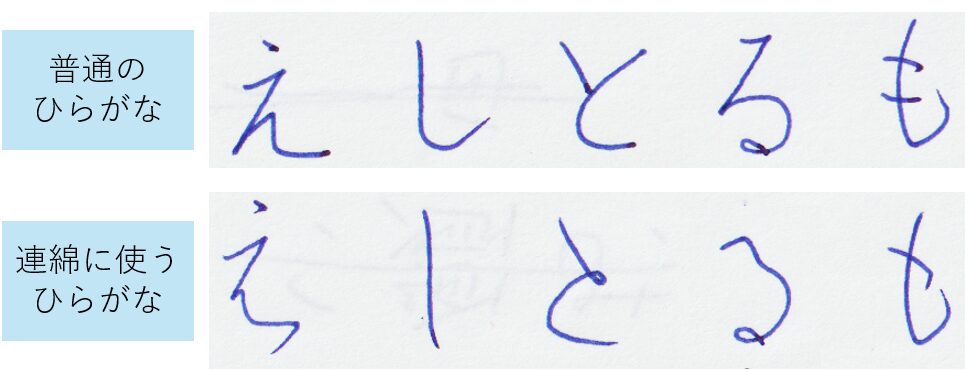

実は連綿を使う場合、通常私たちが使っているひらがなとは異なる形のひらがなを使います。

明治時代に学校教育が本格化する際、それまで連綿の中で生きていたひらがなを、無理やり四角いマスに収まるようにデザインし直しました。

そうして生まれたのが、私たちが今使っている「普通のひらがな(楷書的なひらがな)」です。

教科書に載せるために、活字にしないといけなかったんだね

例えば、明治以前の「し」は書き終わりが次の字につながりやすいように下に伸びていますが、教科書的な「し」は右上に向かっています。

デザインし直されたことで連綿がしにくくなってしまったのです。

そのため、次の字にスムーズにつなげる連綿のためには、明治以前に使われていた元のひらがなの形をまずは覚えることが第一歩になります。

ちなみに僕は「日ペンのボールペン習字講座」のテキストで、ひらがなの形を学んだよ!

\ クリック後、画面の「資料請求」ボタンから手続き1分! /

がくぶん公式サイトに移行します

\ 延べ受講者100万人、1日20分で美文字を目指せる! /

がくぶん公式サイトに移行します

2026年1月現在、

がくぶんでは講座受講者に20,000円のキャッシュバックキャンペーン開催中!

- 受講申し込みは2026年1月16日まで

- クーポンコードや事前エントリー不要!

詳しいキャンペーン情報はコチラ

ステップ2:連綿のパターンを覚える

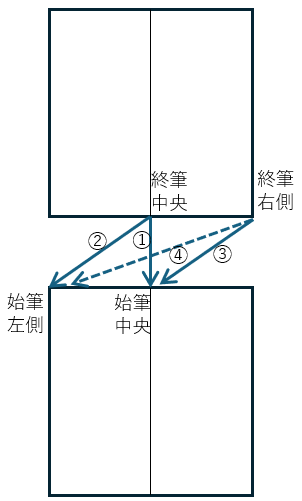

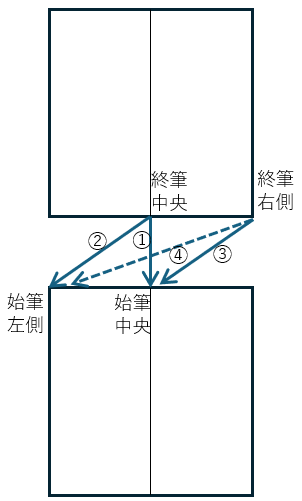

連綿は、前の字の書き終わりと後の字の書き始めをとにかくつなげればいい、という訳ではありません。

実は、前の字と後の字の組み合わせによって、つなげやすいケースとつなげにくいケースがあります。

カギとなるのは、前の字の書き終わり(終筆)の位置と、後ろの字の書き始め(始筆)の位置です。

上の図でいうと、

- 連綿してOK!:①②③

- 連綿おすすめしない:④

となります。④は終筆が右側で始筆が左側となり、連綿線が長くなりすぎてしまうので、あまりオススメはされません。

基本的に、連綿線は短い方がいいんだね。

これらを考えて、文の中でどこで連綿を使うかを考えていくことが必要です。

👨「でも、いちいち考えるのは大変。。」

👧「使いどころを間違えてしまいそうで不安」

こんな悩みを持つ方が多いですよね。

そこで、初心者はまずはお手本やテキストで練習パターンを覚え、そのパターンに遭遇したときにだけ連綿を使うようにするのがオススメです。

しっかり練習をしていれば、自信をもってキレイな連綿を書けるね!

ちなみに、こちらの連綿のパターンについても僕は「日ペンのボールペン習字講座」で学びました。

日ペンのボールペン習字講座なら、全部で50以上の連綿のパターンを学習できます。

ステップ3:実際の文の中で使ってみて、引き出しを増やす

連綿が使えるパターンを覚えていけば、実際に使える場面も増えてきます。

しかし、ひらがなの前後の組み合わせの数は多く、全てのパターンを覚えるのは現実的ではありません。

そこで最後のステップでは「あ、ここ連綿使えそうかも」と思ったら試してみましょう。

その結果、

👦「お、これいいじゃん」

👧「キレイにつなげられた!」

と思えばステップ2で覚えた連綿のパターンに追加しましょう。これによって自分の引き出しが増え、レベルアップにつながります。

一方で、使ってみて

👦「試しにつなげてはみたけど、、うーん微妙」

👧「あんまりキレイじゃないな、、」

と思えば、今後は使わないようにしましょう。

試行錯誤を繰り返していけば、どんどんレベルアップしていくね!

ひらがなのくずし字・連綿を学べるオススメ学習教材

👦「連綿ってどこで習えるの?」

👧「連綿を学ぶオススメの教材を知りたい!」

ここからは、ペン字練習帳・習字教室・通信講座と様々な学習法を経験してきた僕が、連綿を学ぶのにオススメな方法を紹介します。

せっかく時間をかけて学ぶんだから、効率よく学べる方法を選ぼう!

オススメは通信講座1択!その理由は?

ペン字の学習法や教材は数多くあります。

・書道教室

・ペン字通信講座

・オンラインレッスン

・市販の練習帳

・アプリ

しかし連綿をペン字初心者が学ぶなら、通信講座が最適です。

大きな理由は以下2つです。

・連綿を書くのに必要なペン字の基礎能力をしっかり学べるカリキュラム

・プロの講師による添削指導

まず1つ目の理由は、通信講座では連綿を書くのに必要となるペン字の総合的な力をじっくり学べるからです。

初心者がいきなり最初から連綿を書くことはできません。

連綿の流れるような曲線をキレイに書くのは難易度が高く、「お手本をしっかり観察し、それを再現する」というペン字の総合的な力が必要です。

通信講座のカリキュラムは点や画からはじまり、ひらがな、漢字とバランス良く練習し、ペン字の総合的な力を伸ばしてくれます。

これまで通信講座を3つ受講したけど、自分でも分かるくらい実力ついたと実感しているよ!

理由の2つ目は、通信講座では書いた字を講師が添削でチェックしてくれるからです。

連綿を練習していると、

「この書き方であってるのかな。。」

「誰かにチェックしてほしい!」

と不安に思うことがあります。

通信講座では、学んだ内容を添削課題という形でプロの講師にチェックしてもらうことができます。

うまく書けなかった箇所は、講師から正しい書き方や練習法のコツも教えてもらえ、他の学習法に比べて上達のスピードが速いのが魅力です。

プロのサポートは大事!独学に比べて学習効率が格段に高いよ

くずし字と連綿をしっかり学べるのはがくぶんの「日ペンのボールペン習字講座」

数ある通信講座の中でも、がくぶんの「日ペンのボールペン習字講座」は初心者の方に特におすすめしたい講座です。

| 日ペンのボールペン習字講座 | |

|---|---|

| 講座提供 | がくぶん |

| 監修 | 日本ペン習字研究会 |

| 講座開始年 | 1932年 |

| 延べ受講者数 | 100万人以上 |

| 受講費用 | 一括:税込39,800円 分割:税込44,002円 ※初回4,002円+2,500円×16回 |

| 学習期間目安 | 12か月 |

| 添削回数 | 12回 |

| 目指せる資格 | 硬筆書写技能検定3級 日ペンの級位 |

| 書風 | 端正で伝統的、格式高い |

日ペンは、1932年から長年にわたりペン習字の指導に携わってきた伝統と実績があり、文字の基礎から応用までを体系的に学べるのが特徴です。

日ペンのボールペン習字講座の修了後も、日ペンの月刊誌を購読することで毎月の競書提出をして級位認定を受けることができます。

長期的にペン字を続けたい人や、ペン字指導者としての師範を目指す人にはうってつけです。

テキストは全7冊、連綿は5冊目で学ぶことができます。しっかりと最初の4冊で楷書と行書を学ぶので、連綿もスムーズに学習できます。

がくぶんの講座の詳しい内容はこちらの記事を見てね

「でもいきなり通信講座はちょっと不安、、」

「どんな内容かもっと詳しく知りたい」

実は、がくぶんの資料請求は無料、数日で詳しい資料が届きます。

しつこい勧誘もないので、まずは検討のために資料だけ請求してしまい、週末に時間をとって読んでみるのがオススメです。

\ クリック後、画面の「資料請求」ボタンから手続き1分! /

がくぶん公式サイトに移行します

\ 延べ受講者100万人、1日20分で美文字を目指せる! /

がくぶん公式サイトに移行します

2026年1月現在、

がくぶんでは講座受講者に20,000円のキャッシュバックキャンペーン開催中!

- 受講申し込みは2026年1月16日まで

- クーポンコードや事前エントリー不要!

詳しいキャンペーン情報はコチラ

実際に「日ペンのボールペン習字講座」を受講した正直レビュー

僕は2025年の6月からがくぶんの「日ペンのボールペン習字講座」を受講しています。

ちょうど11月に5冊目の行書のテキストを修了し、提出した添削課題も返ってきました。

ここからは、実際に日ペンのボールペン習字講座で学んだことと、受講者ならではの正直レビューをお伝えします。

特にがくぶんで連綿を学びたい人は是非チェックしてね!

テキストを使って連綿をしっかり学ぶ

がくぶん「日ペンのボールペン習字講座」では全部で7冊のテキストを使って学習します。

基本の点画、ひらがな、カタカナ、楷書の漢字、行書、、と徐々にレベルアップするように進み、連綿を学ぶのは5冊目のテキストです。

前半:行書の部署別練習

・1~7日目:ルール17個を実例を元に学ぶ

・8~11日目:熟語、文章で練習

・その後、第9回目の添削課題にチャレンジ

後半:かなの連綿の基礎

・1日目:連綿の基礎、連綿の基本形

・2日目:字形の変化

・3日目:連綿の呼吸

・4日目:二字連綿、三字連綿の練習、連綿と単体の組み合わせ

・その後、第10回目の添削課題にチャレンジ

連綿のルールは、具体的には例えば以下のようなものです。

- く→も、こ→の等の8パターン(連綿1日目)

- は→る、ほ→し等の12パターン(連綿2日目)

- わ→れ、む→し等の18パターン(連綿3日目)

- 二字連綿6パターン、三字連綿3パターン、連綿と単体組み合わせ9パターン(連綿4日目)

ひとつのパターンにつき何度も練習するので、頭だけではなく手・腕にも書き方を覚え込ませることができます。

全部合わせると50パターン以上の連綿を学べるね!

1日15分、テキスト5(行書部署別練習・連綿)は3週間で終了

多忙な中でも無理なく続けるため、がくぶんでは1日15分程度で取り組めるカリキュラムになっています。

15分であれば、

- 寝る前

- 家事の合間

- 昼休憩中

- 家事が少し早く終わったとき

これらのちょっとしたスキマ時間に取り組むことができます。

僕は毎日寝る前の15分に練習してるよ!静かだしリラックスできるのでオススメ

「あ、今日忘れちゃった!」

「今日は忙しくて練習する時間とれないな。。」

こんな日がたまにあっても大丈夫です。次の日にその分取り組んでも30分で終わるので、ちょっと頑張るだけで取り返せます。

毎日少しずつでも、継続して鉛筆(ペン)を持つことで、着実に文字は上達し、手の感覚も養われていくことを実感しました。

連綿の添削課題にチャレンジ!採点結果は?

テキスト5(行書の部署別練習・連綿)の修了後、いよいよ添削課題に挑戦しました。

がくぶんの講座では全部で12回の課題提出があります。

11月には、テキスト5を修了したタイミングで提出できる課題として第9回課題(行書)、第10回課題(連綿)を提出しました。

今回は連綿の課題だけを紹介するね!

第10回の課題は、

- 二字連綿を3つ

- 三字連綿を3つ

- 連綿と単体組み合わせを2つ

これらの計8つに挑戦しました。

テキストで学習したルールが使える連綿が出題されているので、学んだことをしっかりとアウトプットしました。

課題が返ってきたら、復習もしっかりしないとね!

提出した課題は2週間程度で返却されます。課題は郵送ではなくオンラインでも提出可能なので、とても便利です。

今回添削で赤ペンを指摘してもらった点は多く、特に「と」の形、「は」「な」「ま」「よ」の結びの形を具体的に余白に赤ペンで教えてもらいました。

また、講師の先生からのコメントとして

- 迷いのないスムーズな運筆で流れよく書けてる

- 細部までよく気を遣っている

という嬉しいお言葉ももらえました。

ポジティブな言葉をたくさんかけてもらえるので嬉しい!モチベーションが上がるよ!

まとめ:今日から実践できる「流れのある字」への第一歩

この記事では、連綿を学ぶことで得られるメリットと、上達のための具体的なコツや練習法を解説しました。

連綿は少しハードルが高いように思えますが、ペン字の基礎的な力があれば、誰でも習得できる実用的で美しい書体です。

流れるような美しい文は、あなたの印象を格段に向上させてくれます。

最短で美しい連綿を身につけるには、体系的なカリキュラムと添削指導が受けられる通信講座が最もおすすめです。

特に、僕が実際に受講をして、初心者に自信を持ってオススメできるのが「がくぶん」です。

くわしい内容をしっかり確認し安心して受講するためにも、まずは無料の資料請求をすることをオススメします。

少しの勇気で、きれいな連綿を書ける自分を手に入れましょう!

\ クリック後、画面の「資料請求」ボタンから手続き1分! /

がくぶん公式サイトに移行します

\ 延べ受講者100万人、1日20分で美文字を目指せる! /

がくぶん公式サイトに移行します

2026年1月現在、

がくぶんでは講座受講者に20,000円のキャッシュバックキャンペーン開催中!

- 受講申し込みは2026年1月16日まで

- クーポンコードや事前エントリー不要!

詳しいキャンペーン情報はコチラ

コメント