ペン字のモチベーション維持、どのようにしていますか?

・ペン字友人を作って交流

・SNSで成果投稿

・気合!

色々ありますよね。

僕はペン字を始めて3か月経ち、毎晩決まった時間にペン字を継続しています。ただ最近どうしても上達を実感しづらくなってきてマンネリ化気味なのが悩みです。

そこでモチベーション維持のため、来月に硬筆書写検定3級を受験することにしました。試験までは2月もありませんが、合格できるように全力で頑張ろうと思います!

一方で僕もそうでしたが、ペン字初心者の方は

「硬筆書写検定ってそもそも何?」

「気になるけど、合格のためには何を準備すればいいの?」

「どれくらい難しい?レベルは?」

様々な疑問が出てきますよね。

本記事を読めば、ペン字初心者が、硬筆書写検定3級の受験は自分にとってメリットがあるのか・合格するためには何をすればいいのかが分かります。

本記事を読むと分かること

・硬筆書写検定とは?

・3級の合格レベルは?

・何を準備すればいいの?

・万年筆でも受験できるの?

ちゃくま

ちゃくま3級を受験するために調べないといけないことを、全てギュッとこの記事にまとめたよ!

硬筆書写技能検定について

検定の基本情報

書写技能検定の運営は、日本書写技能検定協会が実施する検定です。

1964年にペン字検定の名称でスタートしました。1990年に現在の名称に変更され、現在までに硬筆だけでも延べ1,000万人が受験しています。

毛筆と硬筆があり、いずれかを受験することができます。

| 主催団体 | 一般財団法人 日本書写技能検定協会 |

| 級位 | 6級・5級・4級・3級・準2級・2級・準1級・1級 |

| 取得方法 | 実技・理論に関して各級ごとに設定された合格点以上の成績をおさめること |

| 試験日程 | 年3回 |

| 試験会場 | 全国各地の試験会場で一斉に実施 |

| 受験資格 | 年齢・学歴などの制限はなく誰でも受験可 1回の試験で複数の級位を併願することはできない 事前の申込が必要(試験日の約1ヵ月前まで) |

| 試験内容 (3級) | 試験時間:70分 審査基準:硬筆書写一般の技術、および知識をもって書くことができる 受験費用:3,000円 合格率(令和3年累計):71.0% |

人気の理由:唯一の文部科学省後援の検定試験

他のペン字の通信教育などの級位と違い、文部科学省後援の検定試験ですから公的性があります。

実施元の日本書写技能検定協会のHPには、検定の趣旨を以下のように説明しているよ!

検定の主旨

この検定試験とは、国民一般の情操を豊かにし、書写技能の水準の向上を図り、教養を高めるとともに、一般社会に役立つよう、職場・職域における事務能率を高めるため、硬筆・毛筆書写に関する知識と技能を審査するものです。一定の水準を満たした内容で、生涯学習の振興の面や学校教育上、大変公益性の高い試験です。

公益性の高い試験のため、合格すれば資格として『○年第○回文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定○級合格』と履歴書に書くことができます。

また、特定の大学・短大・高校・各種専修学校で、入試の際の合否判定で優遇、または一定の点数が加算、増加単位として認定する学校が増加しています。

レベル:6級から1級までの8級位あり、幅広い受験者に対応

受験するにあたって最も気になるのは難易度・レベルですよね。

「合格レベルってどこれくらい?」

「私は何級にチャレンジするのがいいの?」

日本書写技能検定協会のHPには、全8級位の想定受験者と合格に必要なレベルが講評されています。

| 級位 | 想定受験者 | 合格レベル | 合格率 (令和4年度) |

|---|---|---|---|

| 6級 | 小学校低学年 | 硬筆書写のもっとも初歩的技術及び知識で書ける | 97% |

| 5級 | 小学校3年生以上 | 硬筆書写の初歩的な技術及び知識で書ける | 96% |

| 4級 | 中学生・高校生 | 硬筆書写の基礎的技術及び知識で書ける | 85% |

| 3級 | 中学生・高校生 | 硬筆書写一般の技術及び知識で書ける | 71% |

| 準2級 | 高校生~ | 硬筆書写のやや専門的な技術及び知識で書ける | 60% |

| 2級 | 高校生~ | 硬筆書写の専門的技術及び知識で書ける | 53% |

| 準1級 | 高校生~ | 硬筆書写のより専門的な技術及び知識で書ける | 17% |

| 1級 | 大学生~ | 硬筆書写の高度な専門技術及び知識で書ける | 10% |

合格に求められるレベルの「一般の」「やや専門的な」などの記載からだけでは、具体的にどれくらいの難易度かの予測は難しいですね。

一方で合格率を見ると、2級と準1級の間に明確な壁があります。

6級から2級までは合格率50%を越えています。そのためある程度の準備をすれば十分に合格を狙える資格ですね。

一方で準1級と1級は合格率が10%台です。さらにこのレベルでは受験者もかなりの上級者ばかりですので、難易度は極めて高いものと予想できます。

受験予定の3級は合格率71%。しっかり準備すれば希望はあるね!

ちなみに1級に合格すると、優秀な指導者としての社会的な位置づけを行うために指導者証が交付されます。いつか取りたいですね、、かっこいい!

3級の試験内容の概要・出題構成

ここからは硬筆3級の試験内容について詳しく解説するよ!

硬筆書写検定3級の試験は実技と理論に大きく分けられます。

実技…実際に文字を書きその正確さを評価される問題

理論…筆順や部首名などの知識を問う問題

また、日本書写技能検定協会のホームページにて問題例と回答例を見ることができます。

実技:第1問~第6問

第1問:速書き

115文字程度の文を、所定時間内に回答用紙に書く課題です。一文字2秒程度で書くペースが求められるので、読みやすく書くことが求められます。

- 字数:115時程度

- 筆記用具:ボールペン(他は不可)

- 時間:4分(書き始める前に1分の黙読の時間あり)

注意点

・最も重要なのは最後まで書き終えること。一文字でも残すと大幅限定

・誤字、脱字があっても訂正してあれば限定されない

第2問:漢字

5つの二文字熟語を楷書と行書でそれぞれ書く課題です。楷書と行書の基本的な特徴を理解しているかが問われます。

- 書体:楷書と行書

- 字数:楷書と行書で各10字(漢字2文字熟語×5)

- 筆記用具:ボールペン、サインペン、万年筆、つけペン

注意点

・鉛筆での下書き不可

・誤字・脱字があったら訂正しても減点

第3問:漢字仮名交じり文(縦書き)

45文字程度の文を縦書きで書く課題です。書き始めは1文字下げる、行のはじめ・終わりはそろえる、文字の中心を揃える、等を気を付けるとよいです。

- 書体:漢字は行書、ひらがなは続け字不可

- 字数:45時程度

- 筆記用具:ボールペン、サインペン、万年筆、つけペン

注意点

・鉛筆での下書き不可

・誤字・脱字があったら訂正しても減点

第4問:漢字仮名交じり文(横書き)

カタカナ・数字・ローマ字が含まれる60文字程度の文を横書きで書く課題です。カタカナ、数字、ローマ字が、漢字やひらがなに似合うように書く必要があります。

- 書体:楷書

- 字数:60時程度

- 筆記用具:ボールペン、サインペン、万年筆、つけペン

注意点

・鉛筆での下書き不可

・誤字・脱字があったら訂正しても減点

第5問:はがきの宛名書き

郵便はがきと同じ形式、同じ大きさのわくの中に宛先と差出人の住所・氏名を書く問題です。字をきれいに書くことの他、文字の配置・大きさ・行間を適切に整える必要があります。

- 筆記用具:ボールペン、サインペン、万年筆、つけペン

注意点

・鉛筆での下書き不可

・誤字・脱字があったら訂正しても減点

第6問:掲示

イベントなどの掲示文を横書きで体裁よく書く課題です。タイトル、日時、場所、費用など各項目を適切な大きさで配置などを考えて書く必要があります。

文字を書き始める前に紙面の割り付けをすること、B4の紙で練習ことがオススメされています。

- 筆記用具:油性マーカー、または顔料系のマーカー

注意点

・定規などで引いた下書き線はきれいに消して提出すること

・誤字・脱字があったら訂正しても減点

理論:第7問~第10問

第7問からは知識を問う理論の問題だよ!

第7問:漢字の部分の名称

漢字を構成している部分(へん、つくり、かんむり、にょう等)の名前を答える問題です。回答は4択で、マークシートに記入します。

全10問です。

第8問:漢字の筆順

漢字の筆順を答える問題です。各問いで書かれている筆順が正しければ〇、間違っていれば×をマークシートに記入します。

全10問です。

第9問:草書を読む

草書で書かれた漢字を読むという問題です。問題文中に示されている草書でかかれた漢字について選択肢から選んでマークシートに記入します。

単語だけではなく、文章の前後関係で予測もある程度可能です。

全10問です。

第10問:漢字の字体

常用漢字の字体の正誤を答える問題です。正しいものは〇、誤っているものは×をマークシートに記入します。

例えば「要」の字の上が「西」になっているものは×、、といった具合です。

全20問です。

万年筆で受験するには

「万年筆が好きだから万年筆を使いたい!」

「万年筆で受験ってできるの?」

日々のペン字学習で万年筆を使っている人であれば、気になりますよね。

万年筆は級位・設問によっては使用できる

硬筆書写技能検定の試験は級位によって内容・使用できる筆記具が異なります。具体的には以下です。

6級~4級 … 全設問で万年筆は使用不可

3級~1級 … 一部の設問で万年筆は使用可(万年筆が使用できない設問もある)

万年筆1本だけで受験できる、、という試験ではありません。

3級で万年筆が使えるのは第2問~第5問のみ

こちらが硬筆3級で使用可能な筆記用具のまとめです。

硬筆3級で万年筆使えるのは?

・第1問:使用不可(ボールペンのみ)

・第2問~第5問:万年筆は使用可!(ボールペン、サインペン、万年筆、つけペン)

・第6問:使用不可(マーカーのみ)

・第7問~第10問:使用不可(鉛筆のみ)

残念ながら万年筆1本で試験に臨むことはできません。

しかしながら、実技で使えない第1問と第6問は速書きと掲示と、少々特殊な設問です。その2つを除いた実技の設問は万年筆を使用することは可能です。

日々の練習で慣れているのであれば、2問~5問だけでも万年筆で書くのはアリだと思うよ!

受験の申込方法

ここからは、試験の申込方法を解説します。おそらく多くの人が選ぶであろうインターネット申し込みについては、画像付きで丁寧に説明していきます。

この説明にそっていけば誰でも簡単に、3級試験をネットで申し込めるよ!

受験の申し込み方法は3パターン

- インターネット申込み

- 郵送

- 協会へ直接行って手続き

どの方法でも受験申込可能ですが、郵送による遅れや教会に足を運ぶ手間もない、①のインターネット申し込みがオススメです。

なお、全ての申し込み方法に共通する注意点は以下です。

・受験のお申込みのキャンセルはできない

・理由のいかんにかかわらず、受験料の返金はできない

受験する会場、日時、級位をしっかり確認して間違いないように申し込もう!

インターネットによる受験申込方法

①受験日、受験会場を決める

下のリンクの日本書写技能協会HPから試験日程・会場を確認できます。まずは自分がどこでいつ受験するかをまず決めましょう。

>>インターネットによる受験申込方法(日本書写技能検定協会のHP)

②申込みフォームに必要事項を記入する

次に申込みフォームに必要事項を記入していきます。入力項目は多いですが、一つ一つ丁寧に入れて行けば迷うことはありません。

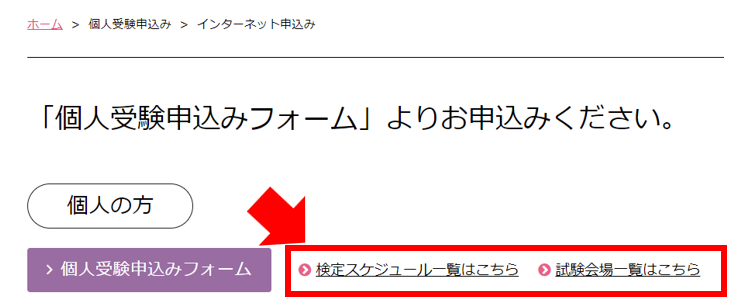

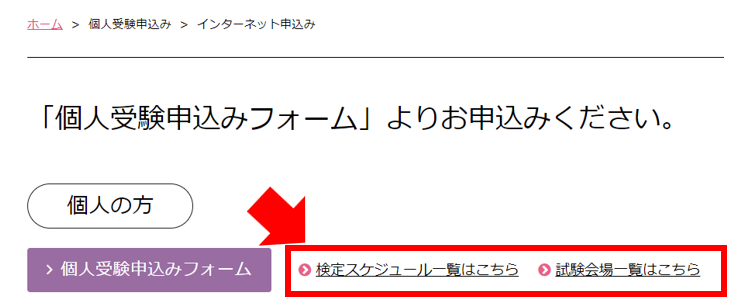

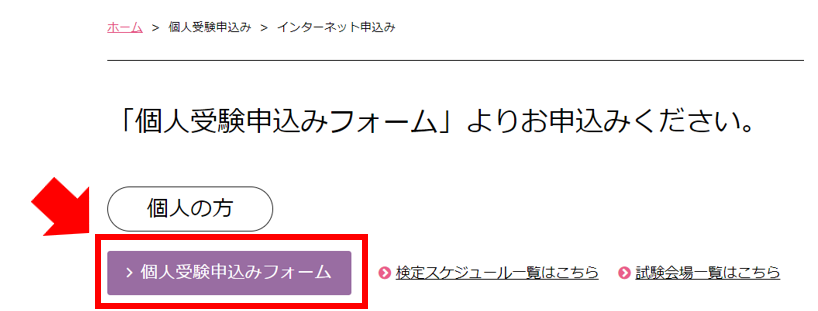

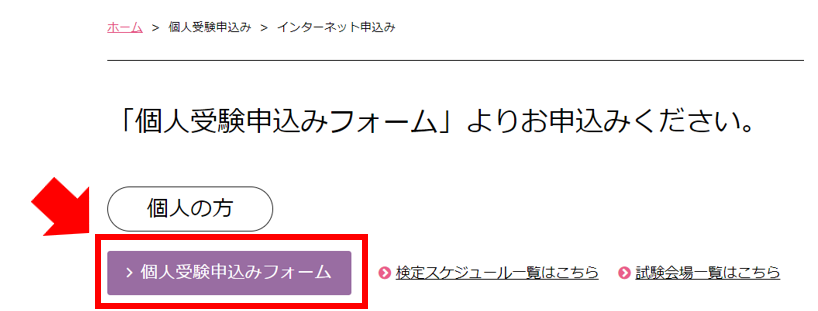

まずは先ほどのスケジュール・会場のリンクの左側の「個人受験申込みフォーム」をクリックします。

そうすると、直近で申し込み可能な試験日が表示されます。この試験日で問題なければそのまま進みますが、もっと先の日がよければもう少し日が経ってから再度申し込みましょう。

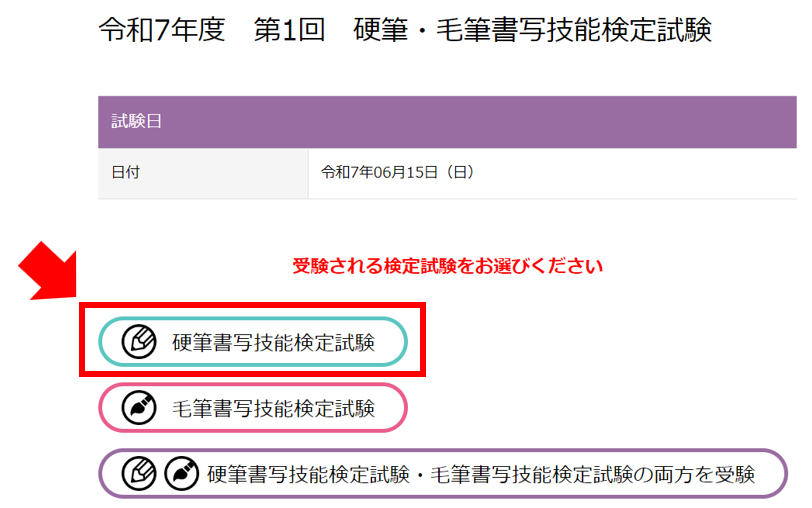

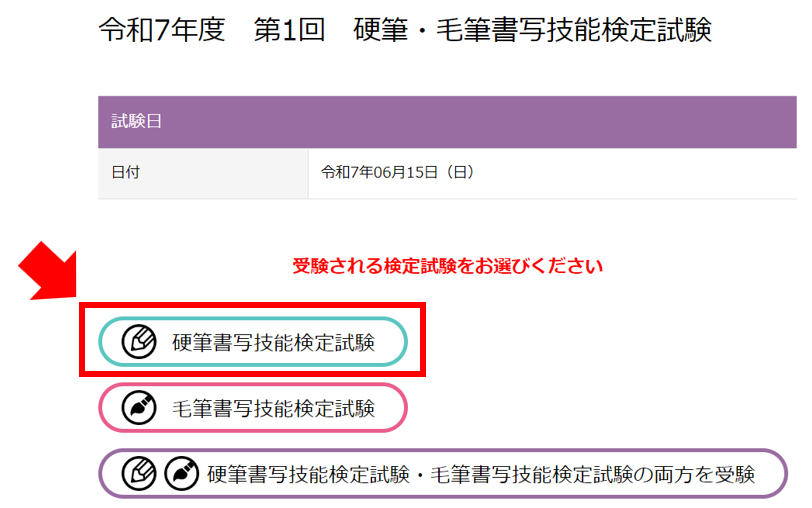

試験日が問題なければ、受験する試験を選びます。ここでは「硬筆」を選んでいますが、自分にあった試験を選んでクリックしましょう。

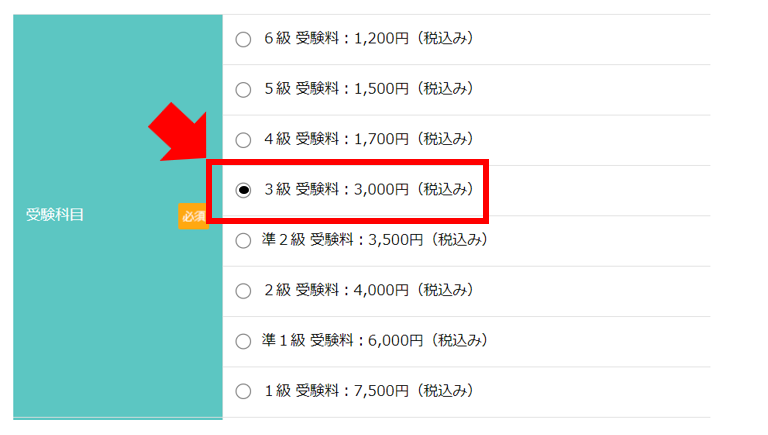

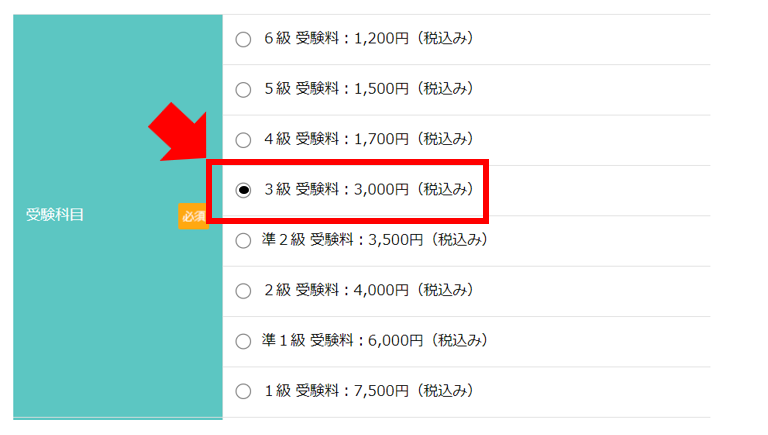

次は受験する級位を選びます。

ここでは3級を選んでいますが、ご自身の受験する級位を選んでクリックしましょう。級位の左側の白丸の中に黒丸が表示されていれば選択できています。

そのまま下へスクロールすると、下のような項目が表示されます。これまでに理論か実技のいずれかに合格している場合、もう片方だけ合格すればその級位全体として合格となります。

今回初受験であれば「なし」を選択しましょう。

その下で試験会場を選択します。都道府県を選ぶと会場名が自動で表示されるので、クリックしましょう。会場名の左の白丸の中に黒が表示されれば選択できています。

そのあと、ピンク色の「この内容で受験者情報登録へ進む」をクリックします。

ページが移り、個人情報を入力するページになります。

支払い方法、氏名、性別などの情報を入れていきます。オレンジ色の「必須」がない質問については記入しなくてもOKです。

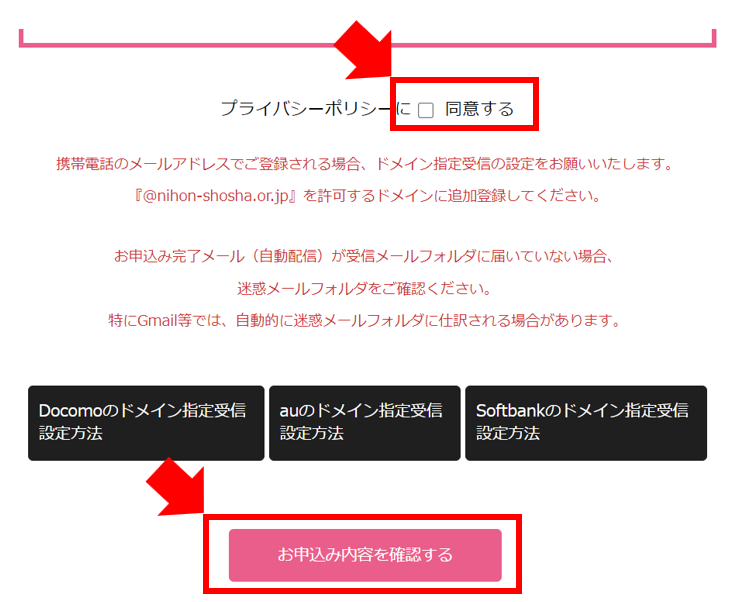

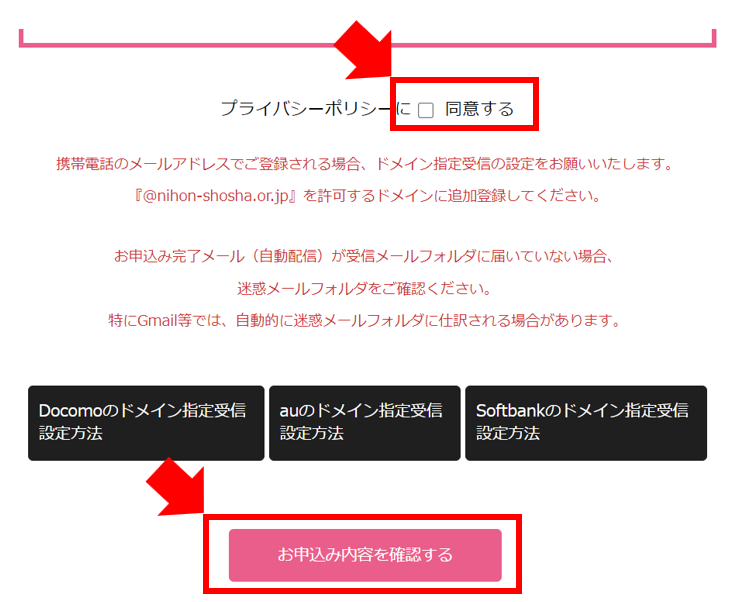

ページの下の方にプライバリーポリシーがあるのでよく読んで、問題なければ「プライバシーポリシーに同意する」をクリックしてチェックをいれましょう。

その後更にしたへスクロールし、ピンク色の「お申込み内容を確認する」をクリックします。

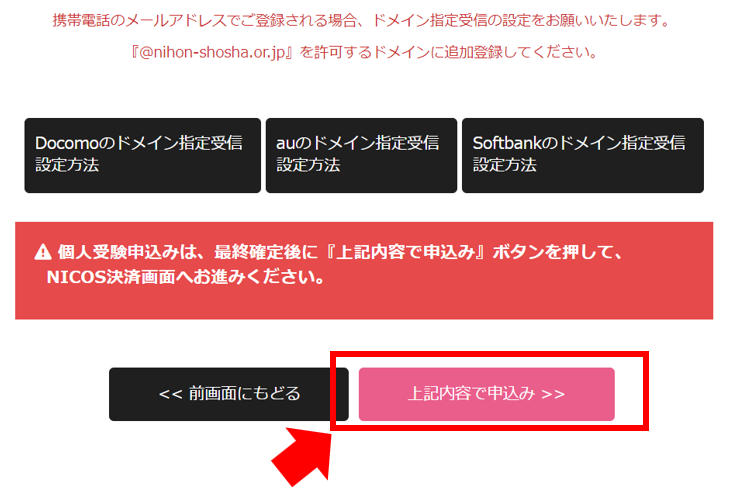

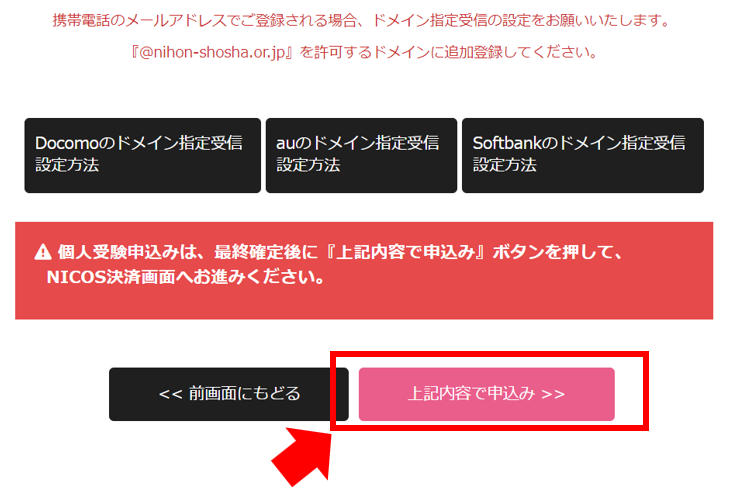

ページが移り、入力した情報の確認画面になります。

内容を確認して問題がなければ、ページ下のピンク色の「上記内容で申し込み」をクリックしましょう。この後は決済画面に移ります。

③支払い決済する

決済は下記の3つの方法で支払い可能です。画面に沿って情報入力等をして進めましょう。

- カード決済

- コンビニ決済

- ペイジー決済

なおコンビニ決済を選択した場合、NICOS決済専用画面に記載のある指定の払込取扱票を必ず確認してください。

申込み締切日までに入金を完了させましょう。

④届いたメールの内容を確認する

申込み後、記載したメールアドレス宛にリターンメールが届きます。内容に誤りがないか確認しましょう。

これでインターネットでの申し込み完了だよ、お疲れ様!

筆者の6月試験に向けた勉強方針

ここからは筆者自身が来月の試験に向けてどのように学習するか、今考えていることを話していきます。

はじめての受験だけど、まずはこんな感じで頑張ってみるよ!

使用する教材:公式の過去問題集

これまで数多くの試験勉強をしてきました。様々な勉強方法があり、僕自身もいろんな成功体験・失敗体験をしてきました。

そんな経験を経て思うのは、どんな試験であっても過去問を徹底的にやりこむことがとても大事ということです。今のところこれに勝る試験勉強方法は見つけられていません。そこで今回も公式の過去問題集を中心に進めていきたいと思っています。

なお書写技能検定の試験では、その内容をコピーしたり他人に伝えたりすることは禁じられています。そのため過去問を手に入れるにはこの公式の問題集を購入する必要があります。

学習スケジュールの計画

この記事を書いているのが2025年5月10日、試験日は6月15日なので、試験まで35日です。

公式過去問題集には2年分、計6回分(①~⑥)の試験が収録されています。どこまでできるかはわかりませんが、

一旦はこのような予定で進めてみようと思います。

だいたい1日に1.5時間くらい確保できるイメージだよ!

- このスケジュールでどこまでできたか

- オススメの勉強スケジュールは

- 過去問は何回分やればいいか

などは、3級試験を受験し終わったあとにじっくりと振り返って記事にしようと思います。是非ご期待ください!

まとめ:汚い字のコンプレックスを解消するため、合格して自信をつけよう!

ペン字を始めて3か月、まさかこんな早くに試験を受けるなんて自分でも思っていませんでした。

しかしせっかくのチャレンジの機会ですので、全力で準備をして悔いのないように試験に臨みたいと思います。結果がどうあれこの経験は自分にとってはプラスになると信じて頑張ります。

目標ができたことでちょっとワクワクしてるよ!ペン字のモチベーション維持には効果大だね。

字の習い方について詳しくはこちらのまとめ記事をご覧ください。

コメント