万年筆、使わないときってどこに置いてますか?

「机の上にそのまま」

「買ったときの箱にいれて机の中にしまう」

「ペン立てに入れておく」

人によってそれぞれですよね。

僕は最近ペン字をはじめたので、毎日夜の決まった時間に万年筆を使います。毎日ですので机の中にしまうのも面倒なので、一本だけ机の上のペン置きにのせています。

そんな万年筆置き、実は妻がかなり前にフェルトを使って手作りをしてくれました。これがとてもかわいく、今でもずっと使っています。

みにくま

みにくま今回の万年筆置きは私が作ったよー

今回はそんなフェルトを使った万年筆置きの作り方をご紹介します。

この記事を読むと分かること

・羊毛フェルトを使って万年筆置きを作ったらどうなるか?

・羊毛フェルトを使って万年筆置きを作る方法

・難しかった点、楽しかった点

万年筆置きはとっても実用的!せっかくだからDIYしてみよう!

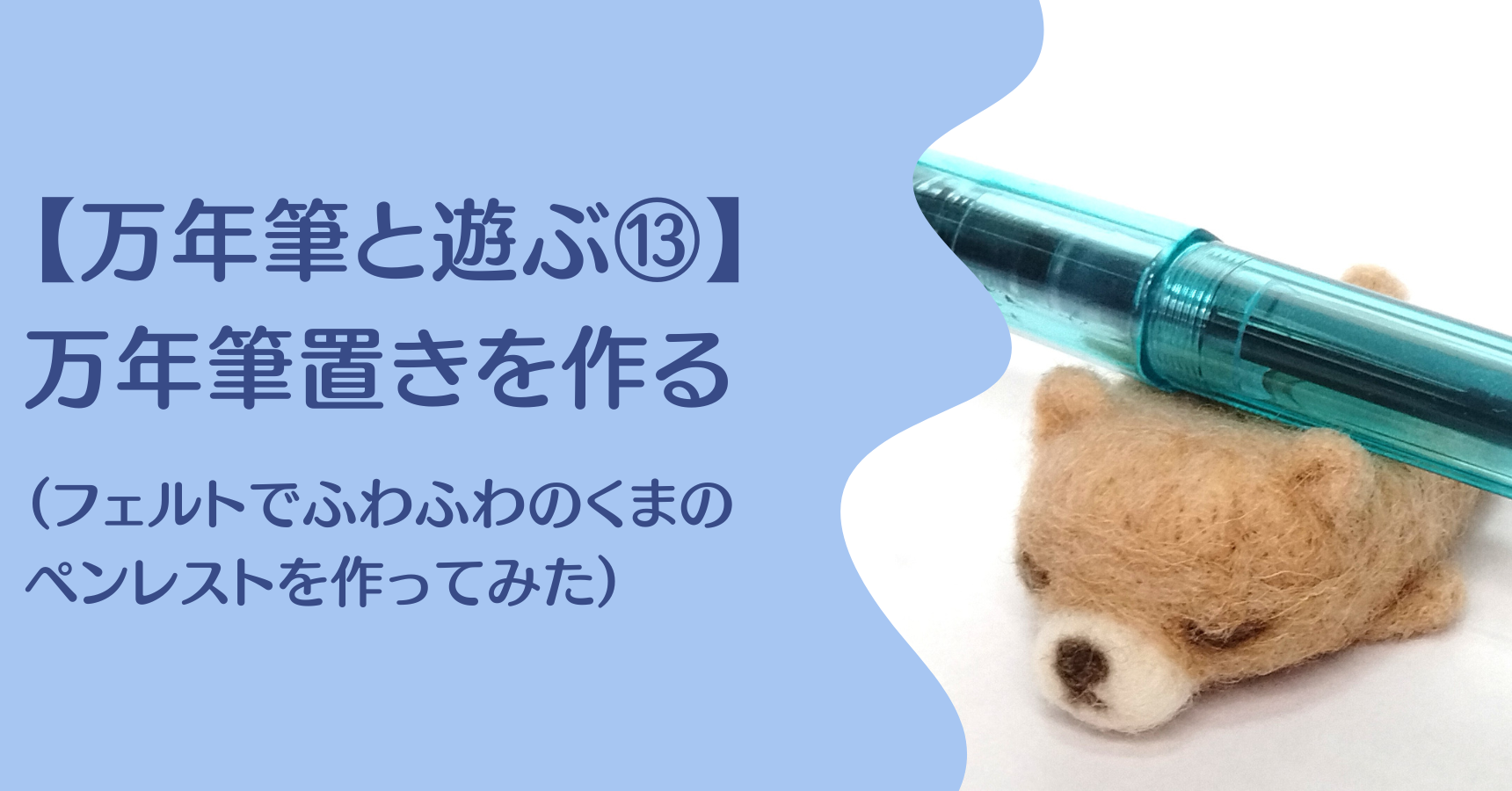

羊毛フェルトで作った万年筆置き

まずは作ってもらった万年筆置きをご紹介します!

全体の外観、万年筆を上に乗せたときの写真

背中がへこんでいて、そこに万年筆を横に置くことができます。結構安定するので、長めの万年筆やデスクペンを置いても問題ありません。

フェルト生地なのでとても軽くて、落としても壊れることもないです。

モチーフは抱き枕のくまのぬいぐるみ

少し前から我が家には抱き枕のぬいぐるみがいます。こちらのぬいぐるみ、名前はクッキーちゃんと言うらしいのですが、我が家では「ちゃくま」と呼んでかわいがっています。

こちらをモチーフにして奥さんがいろいろなかわいいグッズを自作していて、その一つが今回ご紹介している万年筆置きです。

形はけっこう変わってるけど、面影あるね!

万年筆置きを作ってみた感想3選

初めて万年筆のデコレーションをした感想・難しかったことなどをまとめました!

作ってみた感想①:素材が柔らかく万年筆を傷つけないところがGood!

よく売られている万年筆置きは、木や金属、プラスチックから作られているものが多くなっています。

しかし、心配性な我々はできるだけ万年筆を傷つけない、もっと柔らかい万年筆置きが欲しかったのです。

希望に合うものは見つからなかったので、「羊毛フェルトで作っちゃおう!」と思ったのが作ったきっかけだよ

実際に使ってみると、フェルト特有のふわふわがなんとも言えずかわいいです。万年筆を置いても傷つける心配もまったくなく、またフェルト生地は意外と密度が高くしっかりしているので安定感もあります。

実用性の他に癒し効果も兼ね備えており、疲れているときは見て触ってめちゃくちゃ癒されます。

作ってみた感想②:安定してペンを乗せられる形にするのは少し難しい

万年筆を上に乗せるための背中のくぼみの形状は、この形になるまでにちょっと試行錯誤が必要でした。

モデルとなったぬいぐるみのクッキーちゃん、胴体は円形です。ただこれをそのまま作っては万年筆を安定して上に乗せることができません。グラグラして落ちてしまいます。

安定するように、地面につくおなかは広く・背中は大きくくぼむ形にしたよ。かなり薄い体になったね。

胴回りの形に合わせてバランスととった結果、頭を大きくしてだいぶと短足になりました。

そのおかげか、万年筆を支える背中のくぼみの面積は大きくとることができています。長い万年筆であっても安定して上に置くことができる形になりました。

作ってみた感想③:指を間違って刺すことがあって痛い。。

羊毛フェルトはニードルで何回も何回も羊毛を刺すことで形を整えていきます。その間にたまに間違ってフェルトを抑えている指をさしてしまいます。

羊毛フェルトDIYのあるあるです。。

ニードルは普通に針なので、めちゃ痛いそうです。

どうしても刺すがイヤな人向けにこんなグッズもあります。初心者の方はこちらを装着しておくと安心して作業に集中できますね。

万年筆置きを作る5ステップ

ここからは実際にどのようにして万年筆置きを作ったのかの手順を紹介します。

準備したもの

今回使ったものはこれらで全てです。羊毛フェルトだけでなく、ニードルとマットも手芸屋さんで入手可能です。

羊毛フェルトの色と量は、作る形やモデルによって変えてね。

ステップ1:作る形を決める

まずはどんな形の万年筆置きを作るかのイメージを決めます。これによって、使う羊毛フェルトのおおよその量と色が決まります。

例えば今回作ったちゃくまであれば、

- 茶色(体、手足、しっぽ)…全体の9割

- 白(鼻まわり)…少量

- 黒(目、鼻、口)…少量

こんな感じです。

正確な形や大きさは作ってみないと分からないところもあるので、まずはおおよその色と量だけでOK!

ちなみに羊毛フェルトをニードルで刺して形を整えると、体積は大幅に縮小します。

縮小の程度は使う羊毛の種類や刺す密度によって異なりますが、一般的には元の体積の約1/3〜1/10程度にまで小さくなることが多いです。

目安としての体積縮小率は、

- 軽く刺した場合(ふんわり仕上げ):元の体積の 約1/3〜1/5

- しっかり刺して硬く仕上げた場合:元の体積の 約1/7〜1/10

たとえば、直径10cm程度のふんわりとした羊毛のかたまりをしっかりとニードルで刺して成形した場合、完成時には直径4〜5cm、つまり体積は10分の1以下になることもあります(体積は立方的に減少するため、直径が半分になれば体積は1/8になります)。

縮む量も計算に入れて用意する羊毛フェルトの量を決めようね!

ステップ2:各パーツを作る

ステップ1で用意した羊毛フェルトを使って、各パーツを作っていきましょう。

ニードルでぶすぶすと刺していくと羊毛が徐々にまとまってくるので、形を整えながらニードルで刺して成形していきましょう。

最初は気持ち小さめに作っておき、足りなければ少しずつ羊毛を追加していくと綺麗に形がつくれるよ!

また、小さいパーツは単体で作るのではなく、大きなパーツに羊毛フェルトを添えてニードルで刺していくとよいです。

例えば今回のちゃくまでいうと目、鼻、口は単体のパーツとしては作っていません。

茶色の本体ができあがったあとに黒い羊毛フェルトを小さくちぎってそれぞれのパーツの形にし、それを顔にあてがって埋め込むようなイメージで黒羊毛フェルトをニードルで刺して作りました。

ステップ3:作ったパーツを一体化させる

ステップ2で作った各パーツ同士をくっつけて持ち、接触しているところをニードルで刺すとパーツを一体化させることができます。

パーツを全てくっつけたら完成です!

まとめ:かわいいペン置きを作って楽しく万年筆を使おう!

・羊毛フェルトを使ったら、万年筆を傷つけないふわふわな万年筆置きができた!

・羊毛フェルトはニードルで刺すことで簡単に成形できる!

・万年筆を置けるようなくぼみをちゃんと作れば安定して置ける!

万年筆を買ったのに置くところが決まらない、もっとカッコよく万年筆を机の上に飾りたい、という悩みを一気に解決してくれる万年筆置き。

気に入ったものを買ってもいいですが、せっかくなので世界に一つの万年筆置きを作ってみましょう。きっと万年筆を使うのがもっともっと楽しくなるはずです!

お気に入りの万年筆置きを作ったら、それを使ってどんどん万年筆を使いたいね!特に字を書いたり習ったりするのは楽しいよ!

あと、他にもいろんな万年筆で遊ぶ方法をまとめているので、のぞいてみてね!

コメント