万年筆と遊ぶシリーズ!、、と言いたいところですが、今回主に使っているのはカリグラフィー用のペンです。

ちゃくま

ちゃくま前からやってみたかったので、、万年筆でも書けるカリグラフィーも記事の中で紹介するよ!

文字をアートのように書くカリグラフィー、前から興味ありながらも中々挑戦できていませんでしたが、満を持してチャレンジしてみました!

この記事を読むと分かること

・カリグラフィーとは?

・カリグラフィーに挑戦してみた結果

・難しかった点、楽しかった点

カリグラフィーを書いてみた!

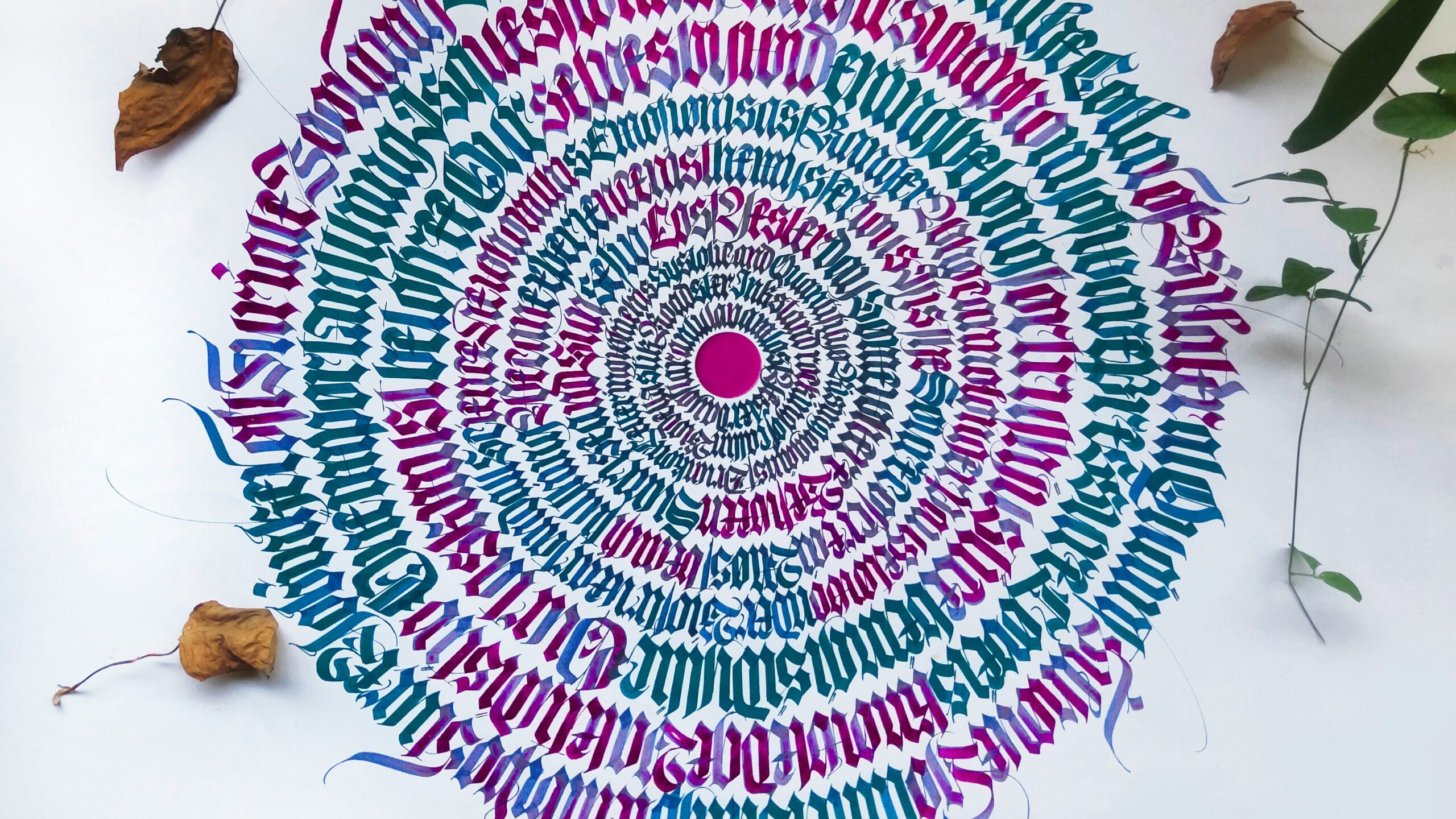

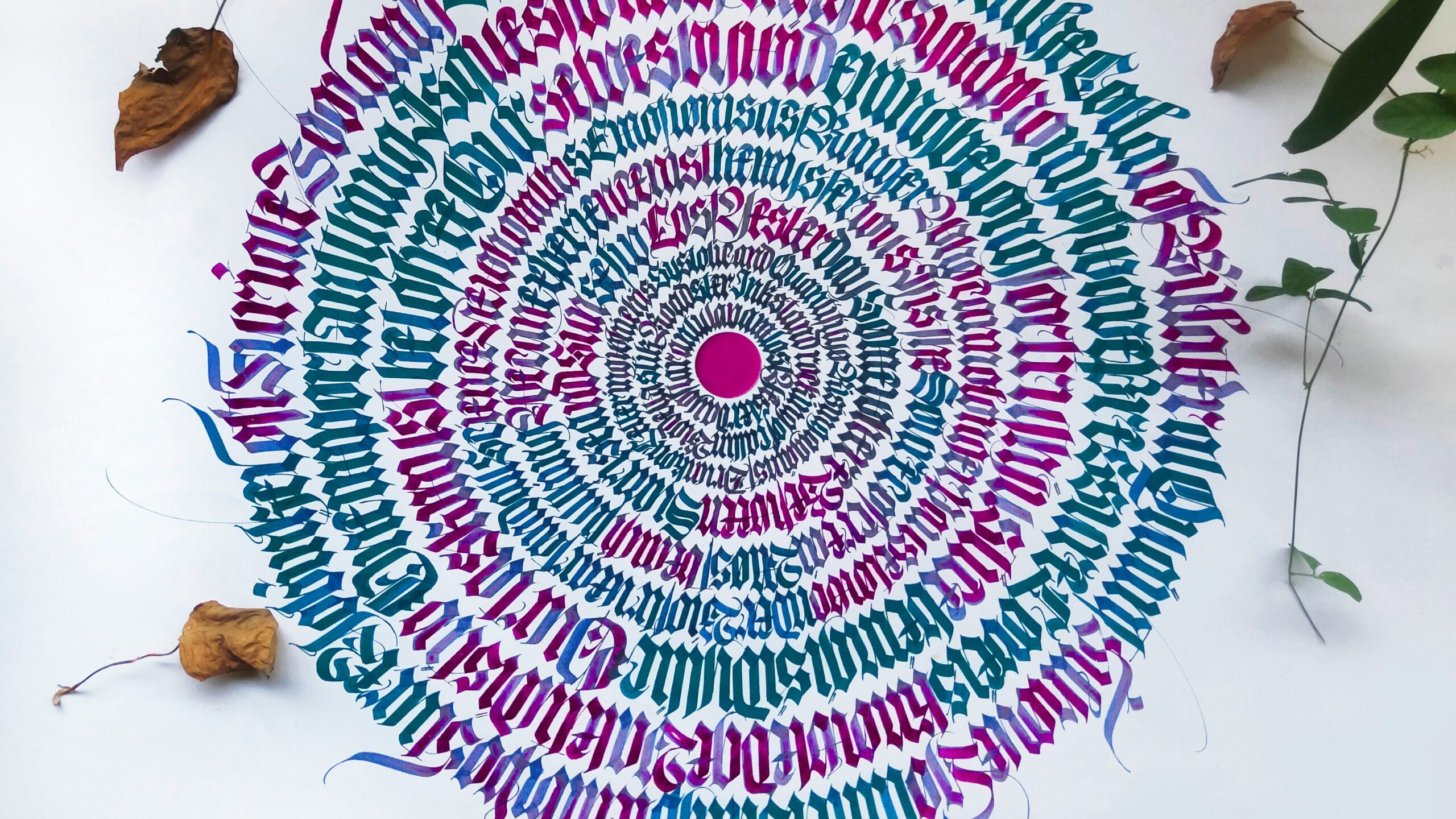

最初に、書いてみたカリグラフィーたちをご紹介です!

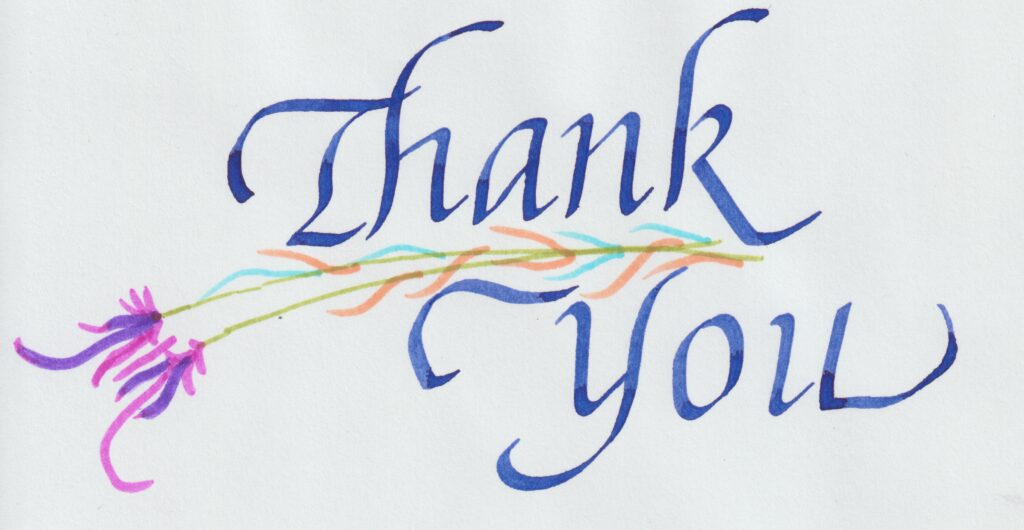

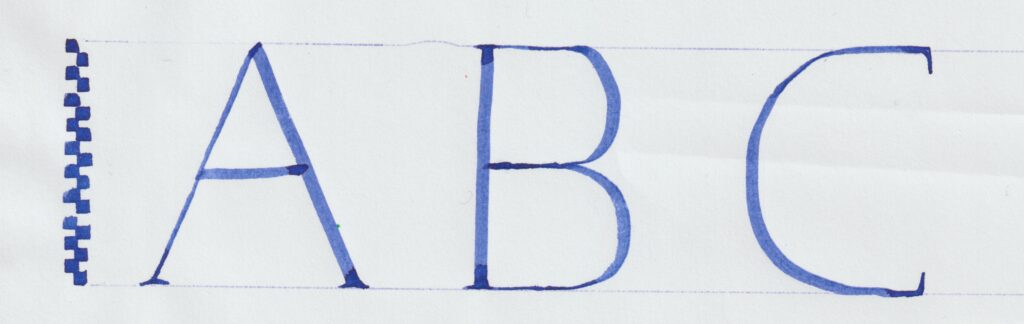

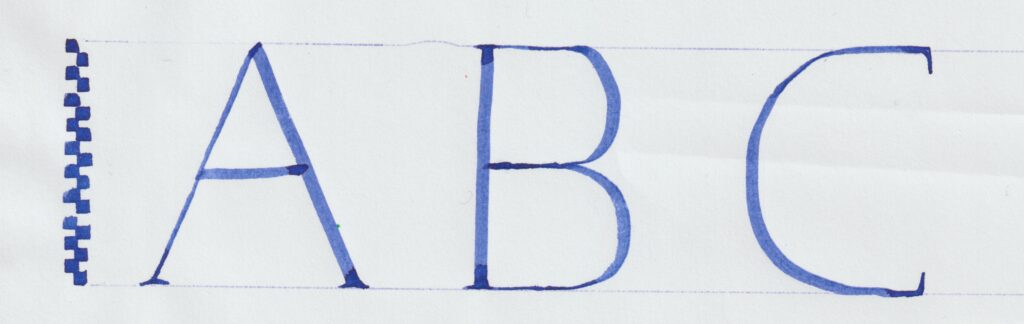

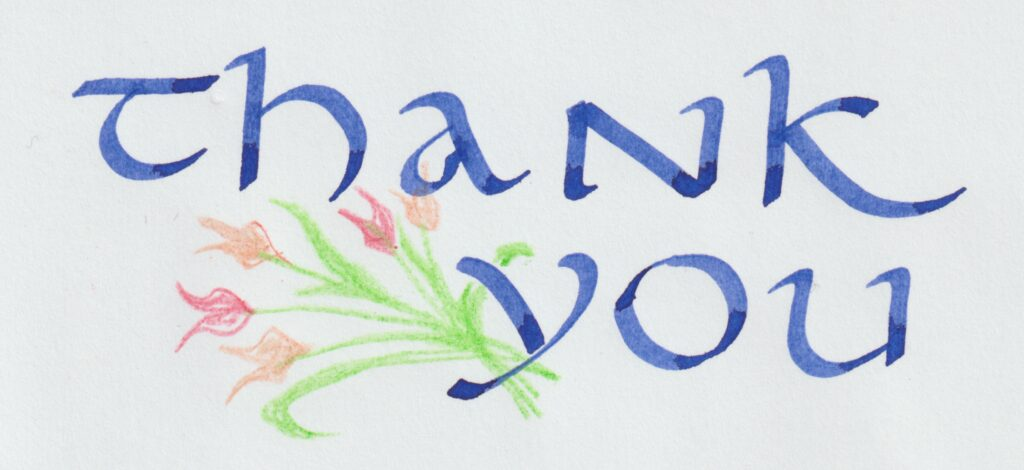

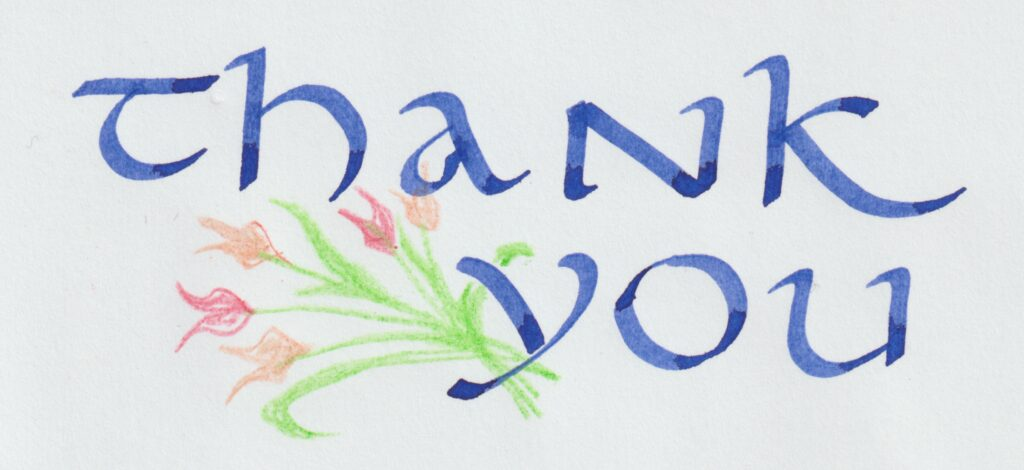

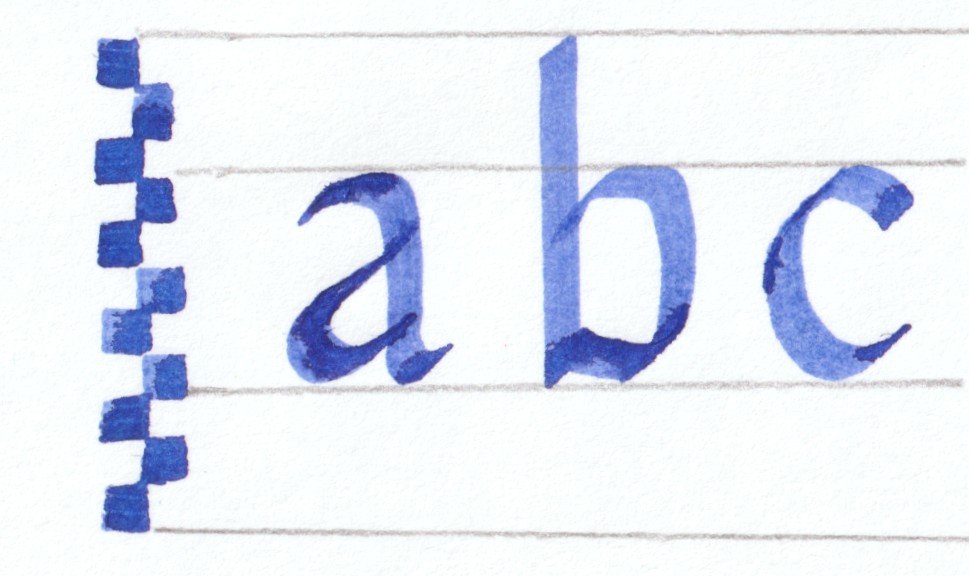

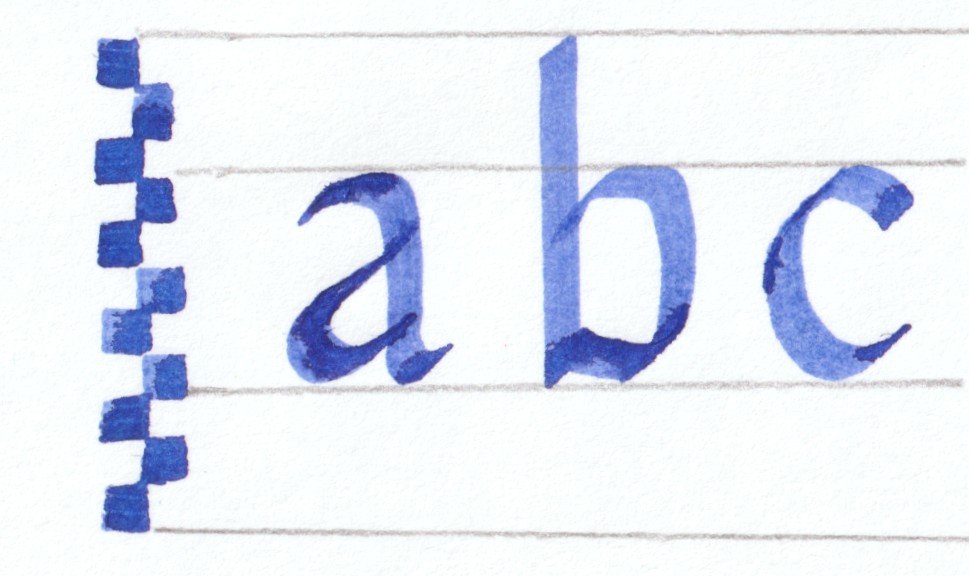

その1(イタリック体+サインペンで色付け)

その2(アンシャル体+色鉛筆で色付け)

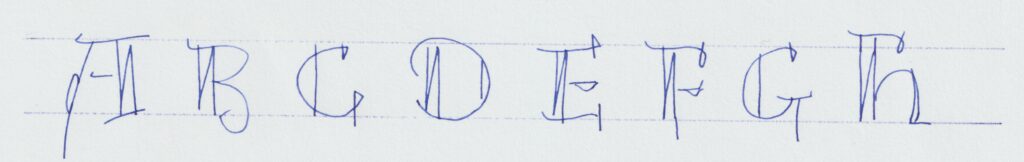

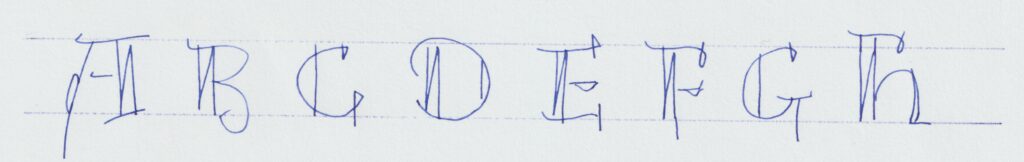

その3(ユニークな書体3つ)

書体によって全く印象が違うし、色を入れるととたんに華やかになるね!

そもそもカリグラフィーとは?基礎知識

まずはカリグラフィーの基礎を解説するよ!

カリグラフィーの歴史

そもそもカリグラフィーとは?改めて調べてみました。

カリグラフィーとは?

・西洋や中東などにおける文字を美しく見せるための手法

・起源とされているのは、1世紀後半から2世紀の古代ローマ。文字を書いていた羊皮紙が高価だったため、より多くの文字を紙に詰め込みつつ美しい表現を試みた結果、発明された

・アルファベットだけではなく、アラビア語などもある

・15世紀以降の印刷技術の発展によって一時期すたれたが、19世紀末から古典的な手書き文字の見直し・普及が行われて現在に至る

2000年近くの長い歴史があるんだね!

カリグラフィーを書く筆記具

カリグラフィー用のペンはたくさんの種類がありますが、ここではオーソドックスないわゆる「カリグラフィーペン」について紹介します。

ネットでも購入可能なカリグラフィーペンは、ホルダーと呼ばれるペン本体とペン先とが別になっていて、二つを組み合わせて使います。

万年筆とは完全に別物なんだね!

ペン先の幅は1mmから5mmくらいまでのものがあり、幅が広いほど太い線を書くことができます。またカリグラフィーペンの代わりに平筆やカリグラフィー専用のマーカーを使ってもOKです。

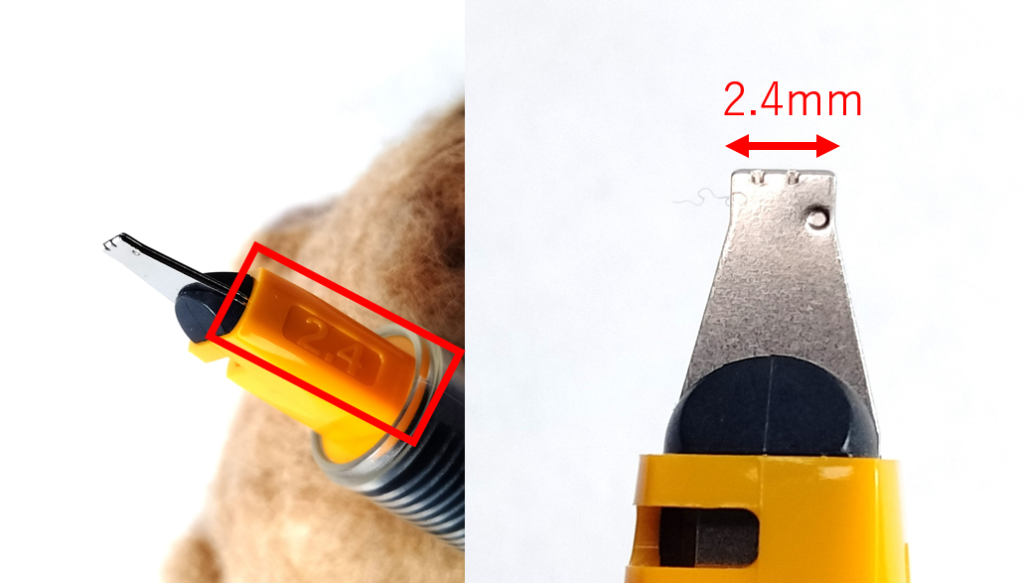

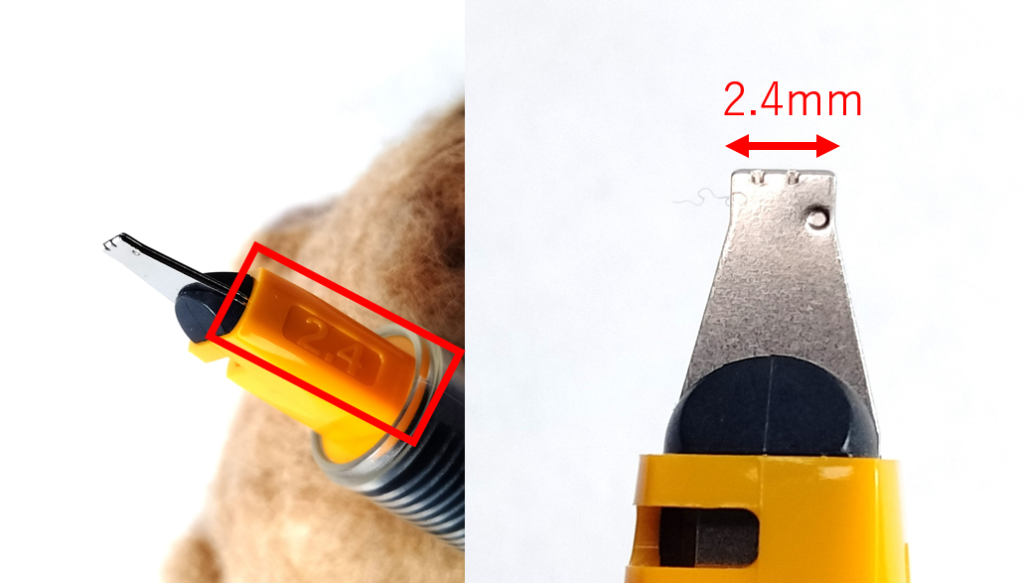

ちなみに今回は手軽にカリグラフィーを体験するために、パイロットの「Parallel pen」を使いました。こちらはペン先がカリグラフィーペンのようになっています。

文字サイズとペン先の幅

万年筆に字幅があるように、カリグラフィーペンにもペン先の幅があります。

Parallel penにも1.5mmから6.0mmの全6種類の幅があり今回はそのうち2.4mmを使いました。ペンで字を書いたときにこの幅の線が書けます。

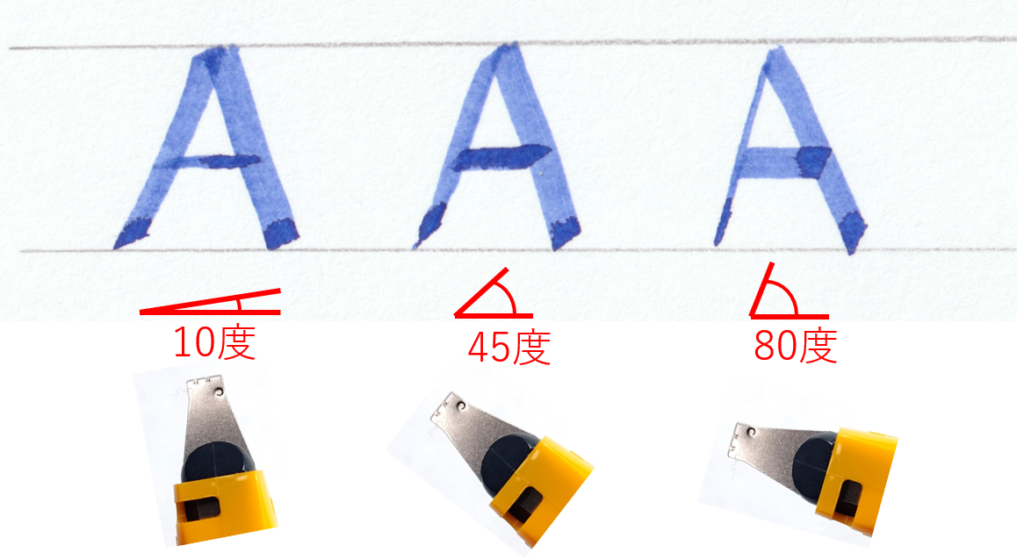

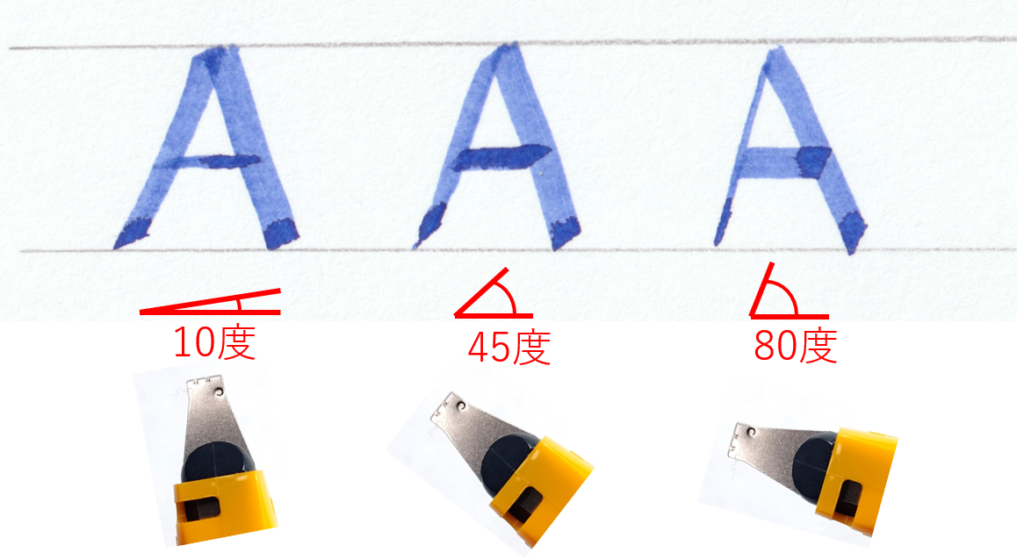

書くときのペンの角度

上でペン先の幅の説明をしましたが、常にその太さの線にはなりません。ペン先の幅の方向と線の方向の角度によって字幅は変わります。

上のように、Aの字を書くときにも線によってその幅は変わりますし、ペンをどの角度で持つかによってもその幅は変わります。

このペンの角度はフォントによっておおよそ決まっています。お手本の中で指示された角度でペンを持つようにしましょう。

ペンの角度を変えるには手の位置は変えずに親指と人差し指の間でペンを回転させよう!

カリグラフィーにチャレンジしてみた感想3選

初めてカリグラフィーに挑戦したての感想・難しかったことなどをまとめました!

作ってみた感想①:難しい、、一朝一夕では綺麗に書けない!

始める前は「日本の習字に比べたら全然簡単でしょ!」と思っていましたが思った以上に難しい、、正直カリグラフィーを舐めてました。

少しの角度や線の長さで、完成した文字の表情が全く違ったものになります。何度も練習しても全く上手に書けない文字もありました。

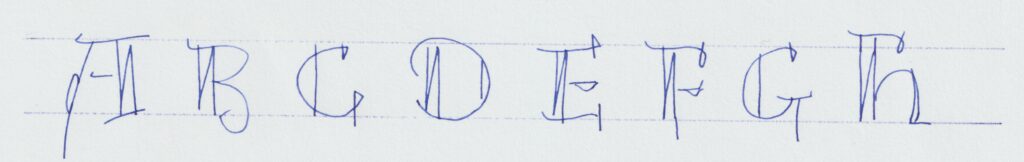

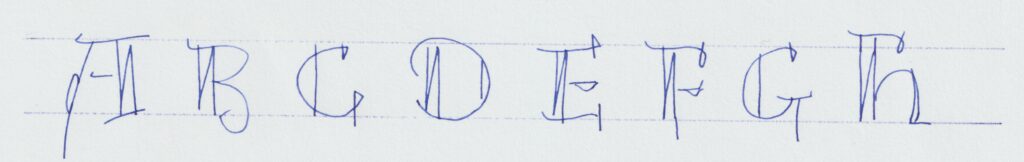

また、書体によって難易度はかなり違います。今回書いた中では、ジェスチュラル・トゥヌール体がダントツで難しかったです。

カーブが思った通りに書けないんだよね、、もっと練習しないと!

作ってみた感想②:お手本をなぞれば、ある程度きれいに書ける!

一方で、お手本をなぞれば結構うまく書けたりもします。

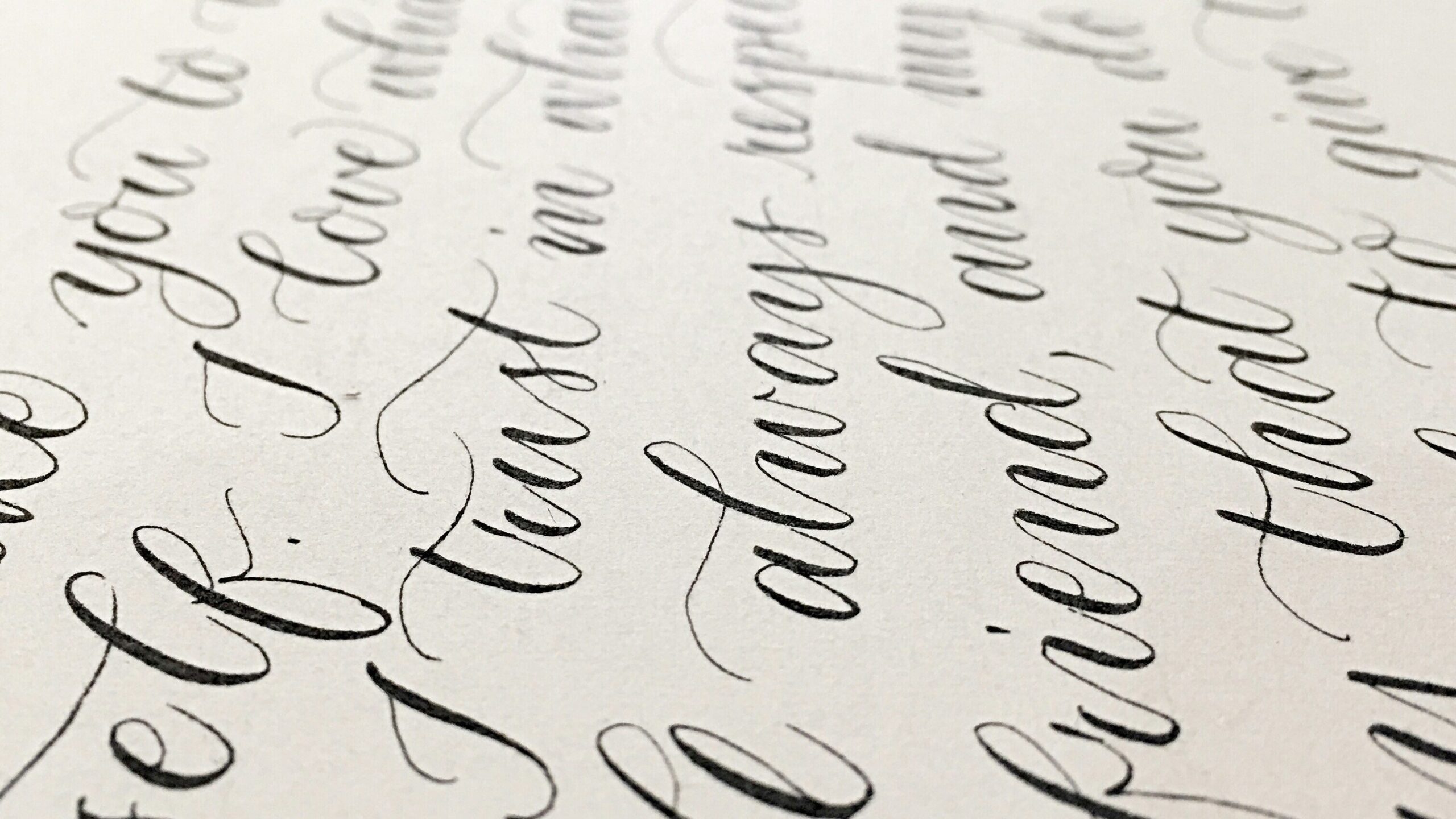

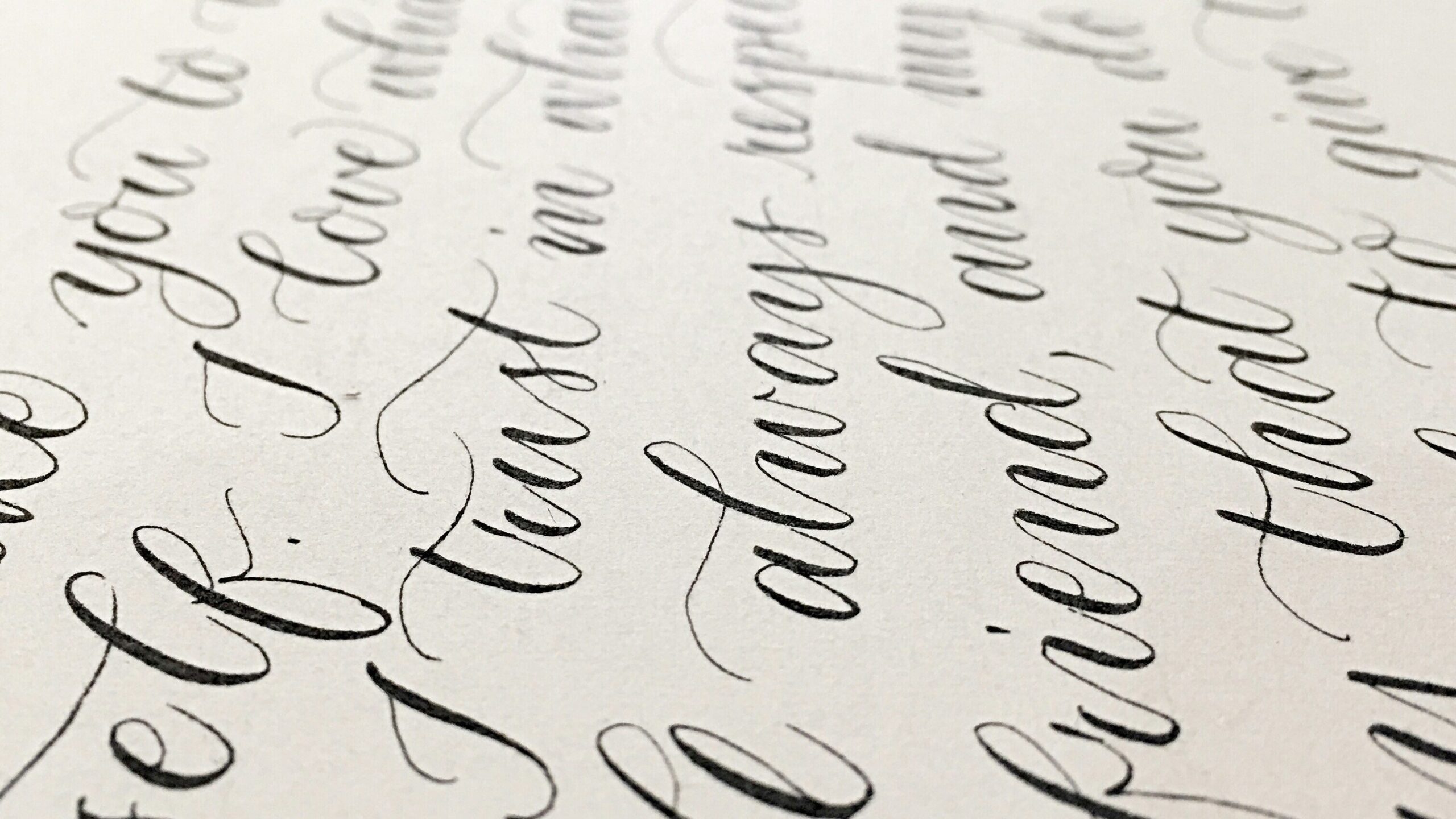

例えばこちらの字は「5分で描くはじめてのカリグラフィー」という書籍のお手本を下に置いてなぞってかきました。ゆっくりではありますが、丁寧になぞればこの通りです。

見本がない文章を書きたい場合は、面倒ではありますが一文字ずつお手本をなぞって書くと、初心者でも上手く書くことができます。

作ってみた感想③:書体が多い!お気に入りフォントを探すのも面白い!

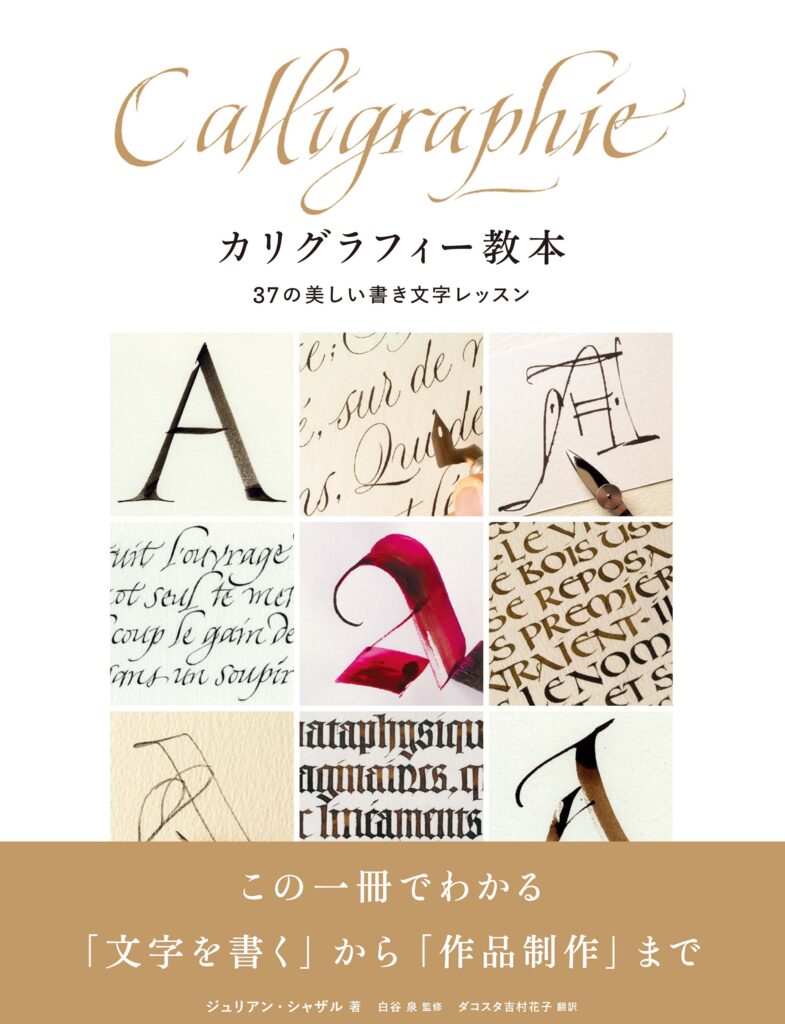

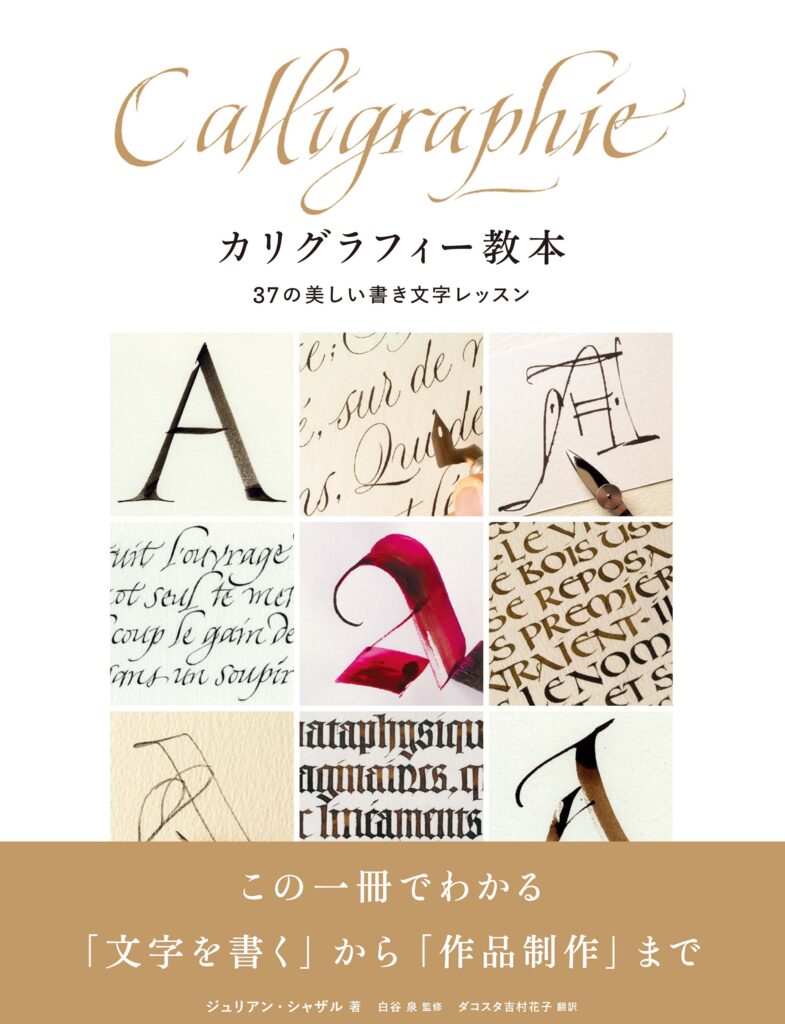

カリグラフィーの本を読んで驚いたのは、その書体の多さです。「カリグラフィー教本」という本を今回参考にしましたが、全部で37の書体が掲載されていました。

しかもそれぞれの書体は、生まれた国や時代によってデザインが大きく異なります。シンプルなものから装飾がゴテゴテのもの、直線的なものから流線形のものまで、、多種多様です。

37書体を見ているだけで面白く、どれを練習しようか迷ってしまいます。

一番難しかったけど、カリグラフィーらしくない自由な感じのジェスチュラル・トゥヌール体が個人的には好き!

カリグラフィーの書き方(基本編)

ここからはカリグラフィーを書くためのステップを紹介するよ!

ステップ1:必要なものを揃える

カリグラフィー用の筆記具は、本格的なカリグラフィーペンがあればベストですが、今回使ったParallel penの他、平筆やカリグラフィー用マーカーでもOKです。

Parallel penには専用のカートリッジが2本ついています。説明書によるとParallel penは他の万年筆等のカートリッジは使用できないとのことですので注意してください。

ちなみに僕は専用のカートリッジ2本を無くしてしまいました。。Pilotのコンバーターがちょうどはまったので、手持ちのペリカンのインクを使いました。

一応問題なく使えはしましたが真似するときは自己責任でお願いします!

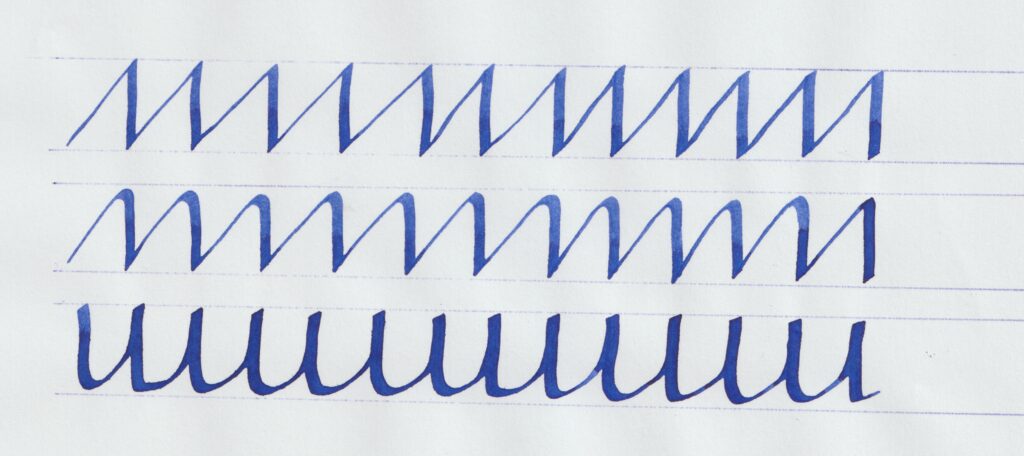

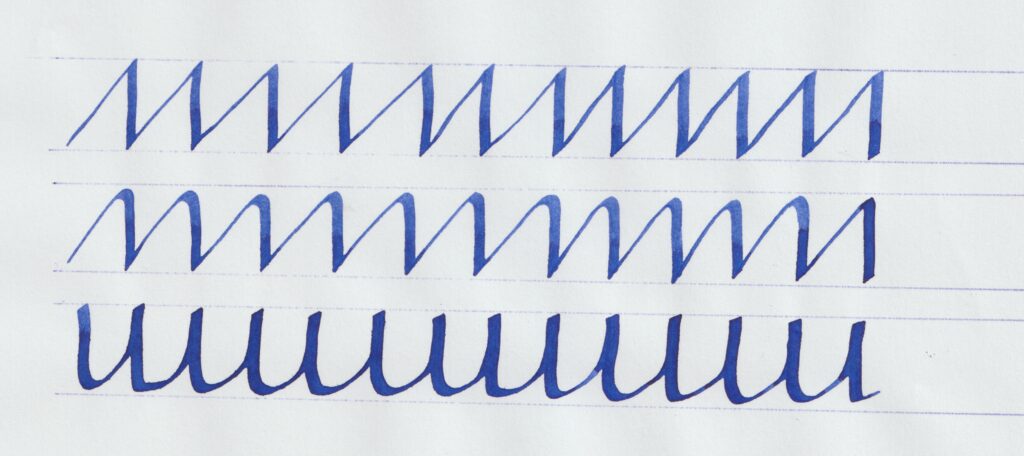

ステップ2:ウォーミングアップ

まずはペン先の運び方のウォーミングアップをします。

カリグラフィーペンは線の方向によって感触や太さが変わります。ペン先に慣れて感覚をつかむためにもウォーミングアップをしてみましょう。

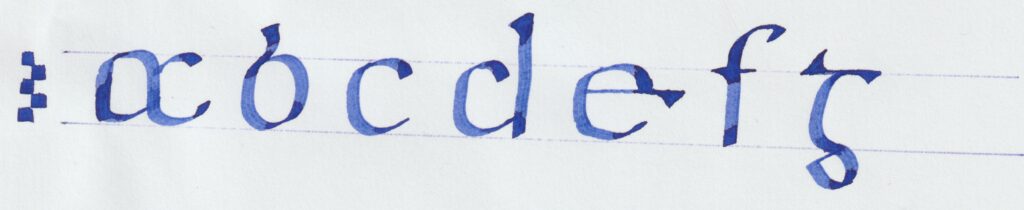

上の3種類の線は字を書き始める前に実際に書いたものです。ペン先と紙の当たり方がしっかりしていないと書けません。

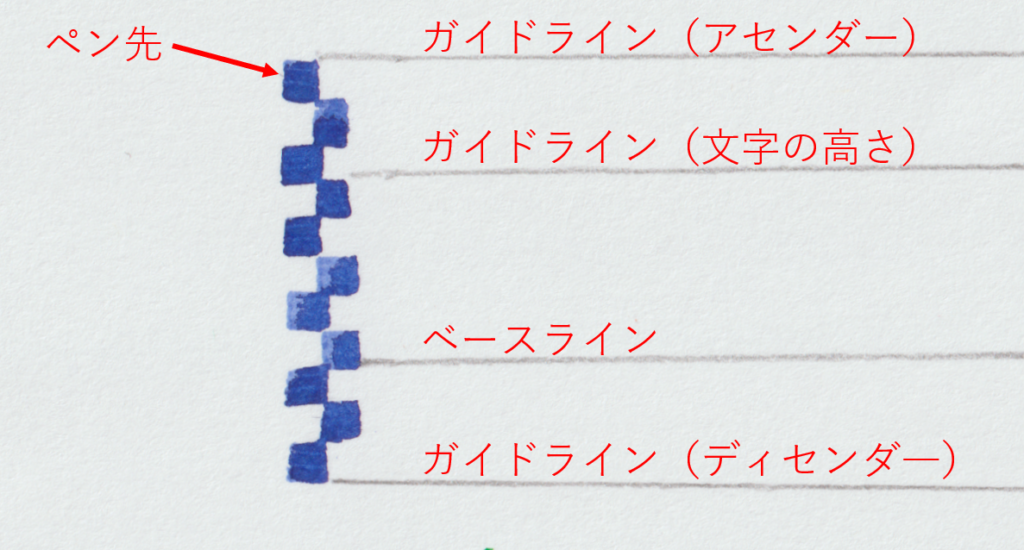

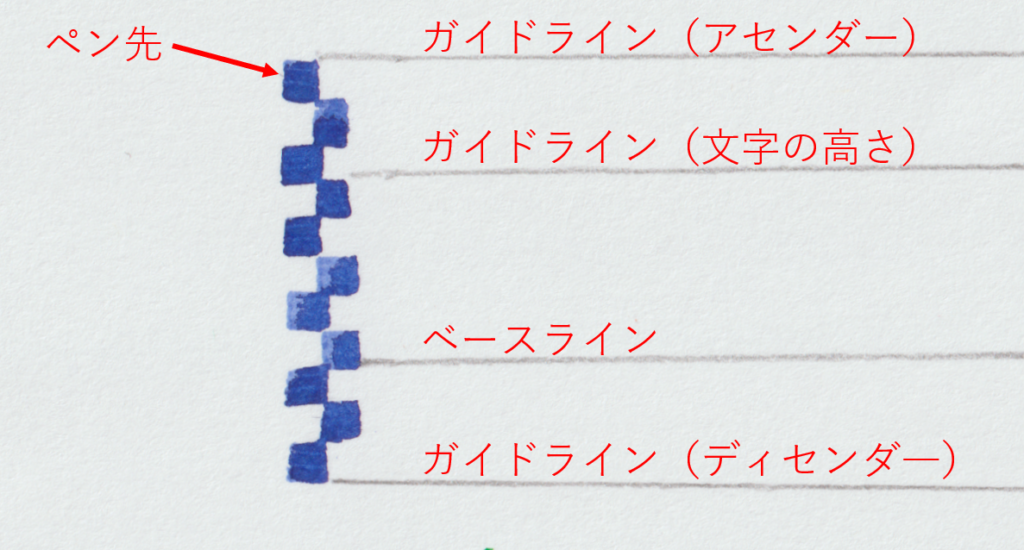

ステップ3:ベースラインとガイドラインを書く

アルファベットを書くには、

- ベースライン(文字の下を揃える線)

- ガイドライン(文字の高さ、アセンダー、ディセンダ―の線)

が必要になります。これらのベースになるのはペン先の幅です。ベースラインからペン先の幅を使って書いた小さな正方形を並べていって、ガイドラインの高さを決めます。

このとき、ペン先の幅いくつぶんのところにガイドラインを書くかは書体によって変わります。

例えば上の画像の例はヒューマニスト体で、文字の高さはペン先5個分、アセンダーはその上に3個分、ディセンダ―は下に3個分です。

ベースラインとガイドラインは後で消すから鉛筆で書こうね。

ステップ4:書く!

お手本にならって書きます!

上手く書けない字は、時間をかけてしっかり練習しましょう。

字だけではなくいろんな色でデコレーションをすると楽しいよ!

ステップ5:ベースラインとガイドラインを消す

書き終わったら、最後にベースラインとガイドラインを消せば完成です。

インクが乾くのを待ってから消しゴムで消そう!

万年筆でも書ける書体2選

ここまで紹介してきた書体は、全てカリグラフィー用のParallel penで描いたものです。万年筆でもカリグラフィーを書きたい!と思い、万年筆でも書ける書体2つを探しました。

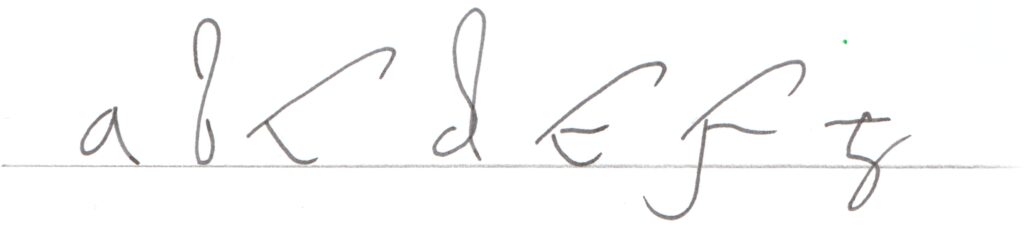

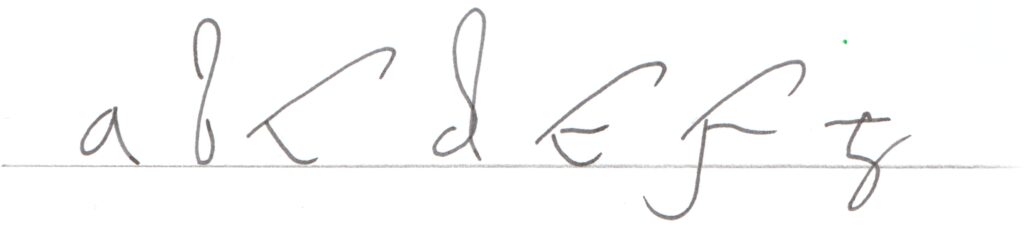

万年筆でも書ける書体①:ローマン・カーシヴ体

この書体は紀元前1世紀に登場したとても古い書体です。ガイドラインも必要なく、ベースライン1本で書けます。

とてもスピ―ティーで、筆運びも自由度も高い書体です。

bとcは最初見たときは読めないね。使いこなせたらかっこよさそう!

万年筆でも書ける書体②:ロンバルティック体

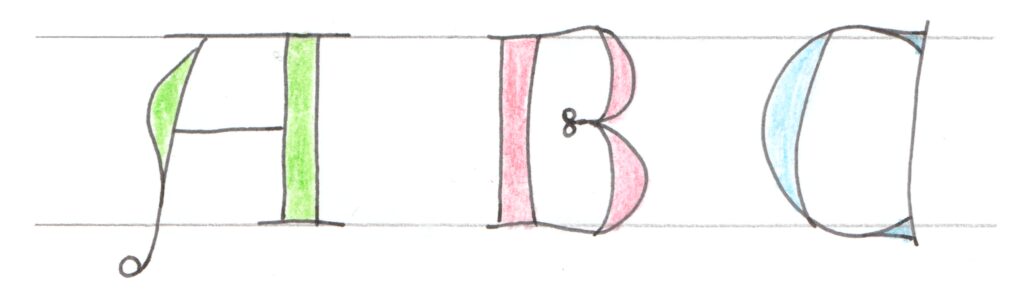

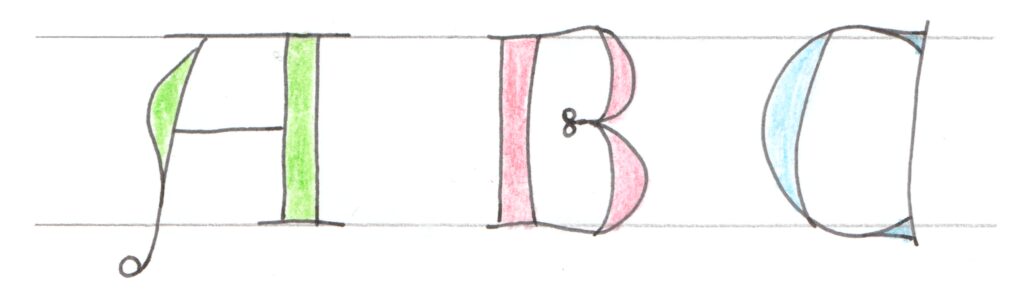

2つ目のロンバルティック体はデッサンで書かれる書体です。初期ゴシック期である12世紀に登場しました。

万年筆等の細いペンで輪郭を書いて、その後で中を塗る、という2ステップで完成します。

華やかな書体なので、見出しに使われることも多かったそうです。

ほんとは絵の具で塗るらしいけど、色鉛筆で塗ってみた!

カリグラフィーをより深く学ぶために

参考文献2冊

カリグラフィーの専門情報が学べるサイト2選

カリグラフィーはめちゃくちゃ奥深い!是非こちらのサイトも見てみてね

- カリセカ様

- 鹿児島県のカリグラファー、JUN OBANEさんのサイト。カリグラフィーのはじめ方など初心者向けの情報を始め、カリグラフィーに関する様々な情報を豊富に掲載

- 文字と紙様

- サプリメントアートカリグラファー・ペーストペーパー作家、武ユミさんのサイト。「手書きのアルファベットの魅力と必要な道具3点」など、初心者向けの情報を始めカリグラフィーに関する様々な情報を豊富に掲載

まとめ:推しフォントを見つけてお洒落にカリグラフィーを楽しもう!

・カリグラフィーとは文字を美しく見せるための手法

・カリグラフィーに挑戦してみた結果、とても難しかった!

・想像以上に書体のバリエーションがあり、推しフォントを見つけるのが楽しい!

はじめてのカリグラフィー、いろいろ書いてみましたがとても楽しかったです!ここまでたくさんの書体があるとは知らずカリグラフィーの奥深さに触れられました。

今回はできませんでしたが、本物のカリグラフィーペンを使えば文字を書く途中で違う色のインクを補充して、色がだんだん変化するような字もかけるようです。次回是非やってみたいと思います。

また、万年筆をあそぶ他にもペン字をはじめるのも非常に楽しいです!大人になってからも始められる新しい趣味にとてもおススメです!

万年筆を使う新しい趣味として、ペン字もオススメ!

せっかくなら、万年筆に見合うキレイな字を書けたらいいよね!

僕自身、昔から字が汚いことがコンプレックスでした。せっかく美しい万年筆を手に入れても、それを使いこなすことができずに悩んでいました。

ふと、子供の幼稚園の持ち物に名前を書いていたとき、

「子供の持ち物にキレイな字を書いてあげたい!」

と思い立ち一念発起。2025年からユーキャンにてボールペン字講座を受講しはじめました。

実際に始めてみると練習するたびに成長を実感でき、どんどんと字をキレイに書けるようになることが楽しくてすっかりハマってしまいました。

「パパの字、きれいだね!」と言ってもらえた時はめちゃくちゃ嬉しかったよ!

字を習うのにはいくつか方法がありますが、オススメはユーキャンやがくぶんなどのペン字の通信講座です。自宅にいながらプロの講師の添削を受けられ、とても効率よく上達できます。

「いきなり受講申し込みはちょっと。。」

「もっと詳しく調べないと不安」

そんな方は、通信講座の無料請求をして比べてみるのがオススメです。公式サイトにはない詳しい情報やレビューコメントなども分かります。

\ 資料請求は無料!受講者230万人 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

\ 資料請求は無料!55段階で上達できる /

ペン字通信講座大手はこの3つ!初心者でも始めやすくどれも無料で資料請求できる!

コメント