万年筆を使った遊び方を紹介するシリーズ!

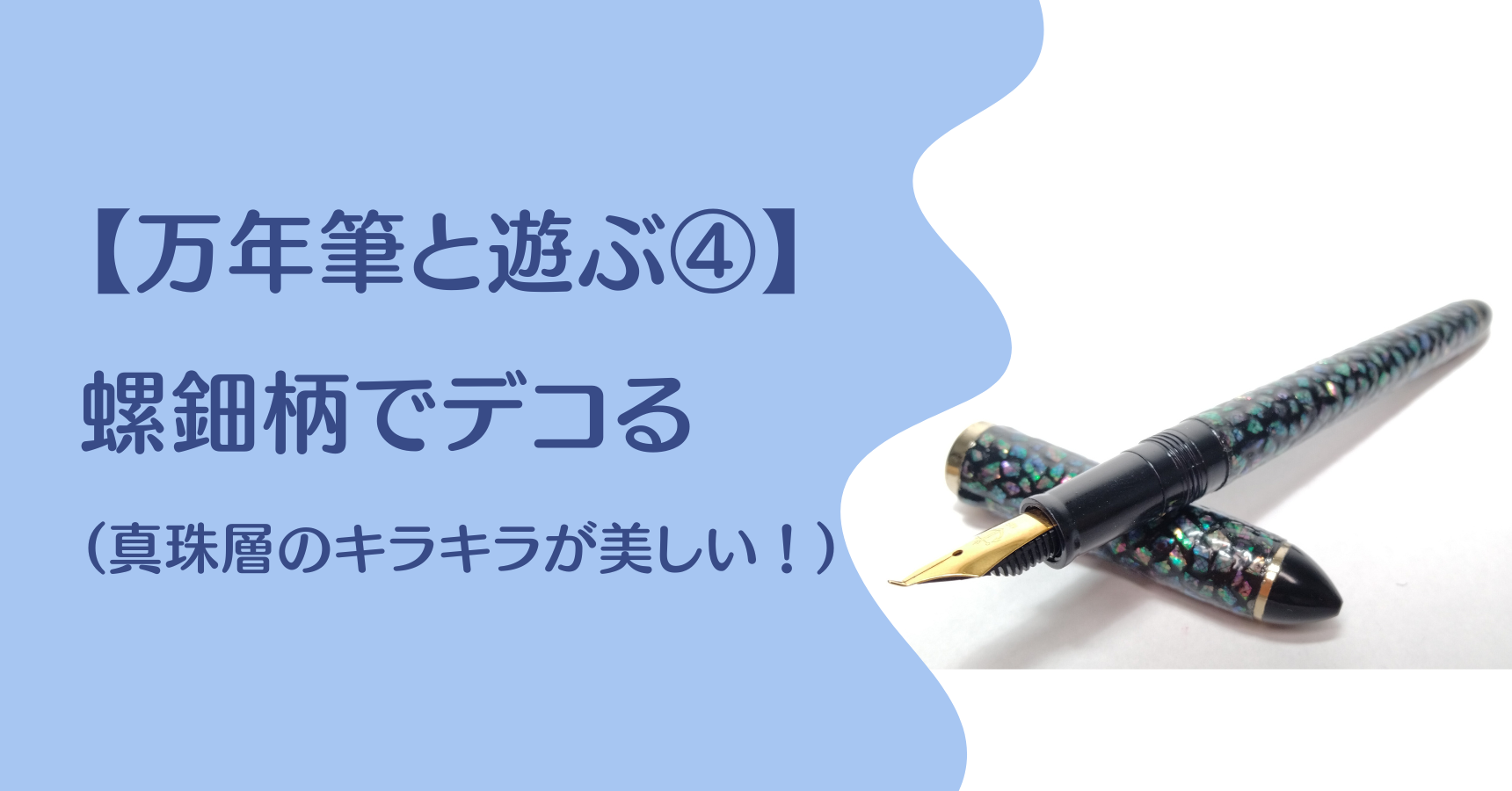

第四弾は第三弾に続き、万年筆のデコレーションです。今回は螺鈿(らでん)といわれる貝の裏側の真珠層のキラキラを目指してDIYします!

この記事を読むと分かること

・螺鈿とは?

・螺鈿の柄を自分でデコレーションしてみた結果

・難しかった点、楽しかった点

ちゃくま

ちゃくまどんな仕上がりになるか、、ドキドキ。。

螺鈿でデコレーションした万年筆

最初にデコった万年筆をご紹介します!

全体写真、柄の拡大写真

螺鈿特有の美しい柄が、金色のパーツや端の黒色とマッチしていい感じです!

螺鈿(らでん)ってなに?

螺鈿は主に漆器に使われる伝統工芸

螺鈿(らでん)は、広義には貝をもって飾ること(貝飾り)をいうが、狭義には貝片を器物等の木地や漆面に装着して施す装飾法をいう

Wikipediaより引用

螺鈿は漆器などによく使われています。有名なものは琉球漆器や長崎漆器、奈良漆器、高岡漆器などで、非常に美しい伝統工芸品です。

螺鈿には数多くの技法がある

螺鈿の技法は数多くあるようですが、調べたところ下の2種類が主なもののようです。

- 嵌入法…木地に模様を彫り込んで厚貝をはめ込む方法

- 貼附法…木地の表面に薄貝を貼って、漆を塗ってから余分な漆を削って模様を浮き出す方法

ベースとなる木を削るかどうかが違いだね!

万年筆の表面を削ることはできないため、今回のデコレーションでは、模様を彫る嵌入法ではなく簡単(と思われる)貼附法の方を参考にしました。

万年筆デコレーションをしてみた感想3選

初めて万年筆のデコレーションをした感想・難しかったことなどをまとめました!

作ってみた感想①:それっぽいものができて大満足!

今回はそこまで工程も多くなく、螺鈿も本物の貝ではなくシート状になった既製品を使いました。そのためある程度完成品の予想はついていましたが、思った以上に綺麗に仕上がり満足です!

螺鈿自体が漆器によく使われるとのことで、ベースとなる万年筆も黒を選んだのが正解でした。とてもシックで重厚な雰囲気に仕上がりました。

作ってみた感想②:アワビシートの選択で一点だけ後悔あり

今回、釣り具に螺鈿柄を付けるためのアワビシートを使いました。

このアワビシートの中には曲面に貼りつけられるようにスリットパターンが入っているものがあります。万年筆は直径1~2cmでかなり曲率がきついため、このスリットパターン入りのものを使いました。

その結果、近くで見ると正方形のスリットパターンが気になってしまいます。

今回のように細かく切って使うのであればスリットパターンなしでもおそらく大丈夫ですので、そっちを使えばよかったですね。

作ってみた感想③:塗料の分太くなることを計算に入れるべし

アワビシートの厚さは1mmにも満たずかなり薄いですが、それでももとから比べると完成品は若干太くなることには注意が必要です。

今回は細目のふでDE万年を使ったので仕上がり後も問題なく使えていますが、太目の万年筆をベースにするとより太くなって使い心地に影響が出てしまいます。

一方で細すぎると塗装やシート貼り付けが難しいというデメリットがあるので、一概に「細いものがいい!」とも言えないのが悩ましいところですね。。

デコるときは万年筆の太さにも注意しよう!

万年筆デコレーションの6ステップ

準備したもの

今回使ったものはこれらです。

上でも描きましたが、本物の貝ではなく釣り具用に作られたアワビシートというシートを使います。裏がシールになっているものであればそのまま万年筆に貼れるのでとても便利です。

ステップ1:万年筆表面をやすりで荒らす

まずはアワビシートや塗料がしっかりと付くように、万年筆の表面をあらかじめヤスリで削っておきます。粗目の紙やすりを使いましょう。

この時、加工しない部分までヤスリがけをしないように注意してください。

ステップ2:あわびシートをカットして万年筆に貼る

アワビシートを好きな形に切り、万年筆表面に貼っていきます。今回は5mm程度にハサミでざくざく切ってランダムに貼ってみました。

どんな形にすればいいか悩む場合、ネットで検索すると螺鈿のキレイな作品がたくさん見つかるので、それらの本物の伝統工芸品を参考にしてもよいですね。

ステップ3:マスキングをする

キャップと胴軸の接合部分は、塗料が塗られるとはまりにくくなります。マスキングテープを使うのがおすすめです。キャップ側と胴軸側、両側にマスキングテープをはりましょう。

また、他にも首軸などの塗料を塗りたくないところがあればマスキングすると安心です。

ステップ4:うるし風のウレタン塗料を塗る

次にウレタン塗料を表面全体に塗っていきます。アワビシートを貼ったところを避ける必要はないので、全体にムラができないように塗っていきましょう。

塗料が乾くのを待って、次のステップに移ります。

ステップ5:表面を削ってアワビシートの上の塗料を剥がす

ステップ4ではアワビシートの上にも塗料を塗っているので、それを剥がしていきます。

1000番台の細かい紙やすりを使って、表面全体を優しく少しずつ削っていきます。アワビシートの上の塗料が取れて模様がはっきりと見えたらストップです。

ステップ6:ニスを塗る

最後に表面を保護するためにニスを塗ります。厚さの差ができないようにしましょう。

ニスが乾いたら完成です!

まとめ:螺鈿の美しい模様の万年筆を作ってみよう!

・螺鈿とは貝の裏の真珠層を使った装飾法。漆器によく使われる。

・螺鈿を自分でデコしてみた結果、美しく幻想的な柄の万年筆を作れた。

・アワビシートという螺鈿模様のシートがあるので、意外と簡単に作れる!

アワビシートであればハサミやカッターで簡単に切れるので色々な形を作れます。気になった伝統工芸品をまねてみたり、好きな柄を作ってみたりしても面白そうです。

是非この記事を参考に、世界に一本の万年筆を作ってみてください!

また、万年筆をあそぶ他にもペン字をはじめるのも非常に楽しいです!大人になってからも始められる新しい趣味にとてもおススメです。

万年筆を使う新しい趣味として、ペン字もオススメ!

せっかくなら、万年筆に見合うキレイな字を書けたらいいよね!

僕自身、昔から字が汚いことがコンプレックスでした。せっかく美しい万年筆を手に入れても、それを使いこなすことができずに悩んでいました。

ふと、子供の幼稚園の持ち物に名前を書いていたとき、

「子供の持ち物にキレイな字を書いてあげたい!」

と思い立ち一念発起。2025年からユーキャンにてボールペン字講座を受講しはじめました。

実際に始めてみると練習するたびに成長を実感でき、どんどんと字をキレイに書けるようになることが楽しくてすっかりハマってしまいました。

「パパの字、きれいだね!」と言ってもらえた時はめちゃくちゃ嬉しかったよ!

字を習うのにはいくつか方法がありますが、オススメはユーキャンやがくぶんなどのペン字の通信講座です。自宅にいながらプロの講師の添削を受けられ、とても効率よく上達できます。

「いきなり受講申し込みはちょっと。。」

「もっと詳しく調べないと不安」

そんな方は、通信講座の無料請求をして比べてみるのがオススメです。公式サイトにはない詳しい情報やレビューコメントなども分かります。

\ 資料請求は無料!受講者230万人 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

\ 資料請求は無料!55段階で上達できる /

ペン字通信講座大手はこの3つ!初心者でも始めやすくどれも無料で資料請求できる!

コメント