万年筆を使った遊び方を紹介するシリーズ!

第三弾は万年筆のデコレーションです。万年筆には様々な模様や柄があり、中には伝統工芸の技法を用いたものがあります。例えばWANCHERの「世界津軽塗万年筆」があります。かっこいいですよね!

今回、津軽漆の柄をDIYで万年筆にデコレーションしてみます。

この記事を読むと分かること

・津軽塗とは?

・津軽漆の柄を自分でデコレーションしてみた結果

・難しかった点、楽しかった点

ちゃくま

ちゃくまどんな仕上がりになるか、、こうご期待!

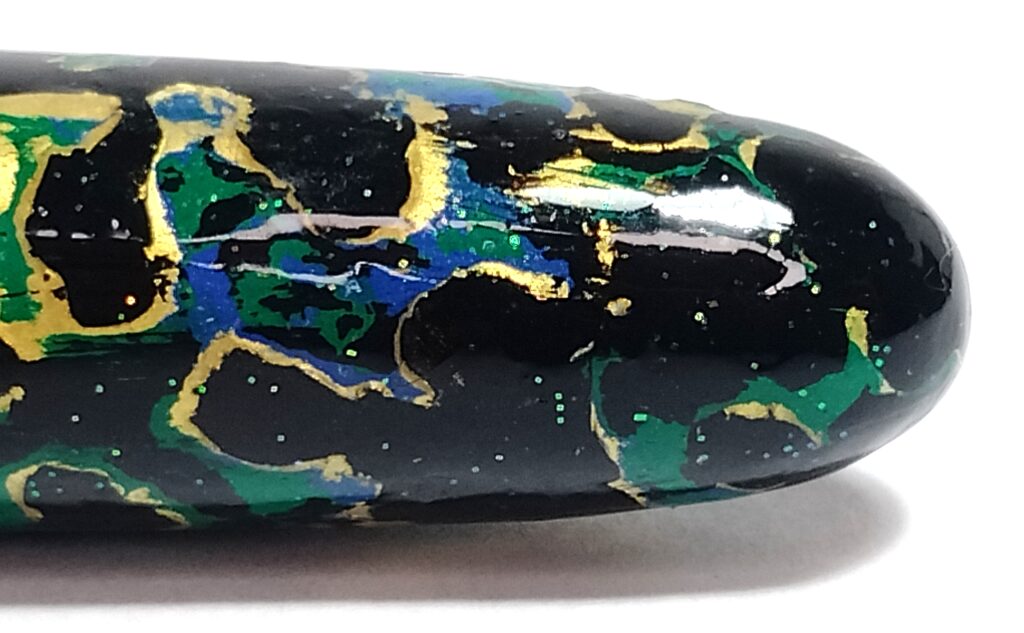

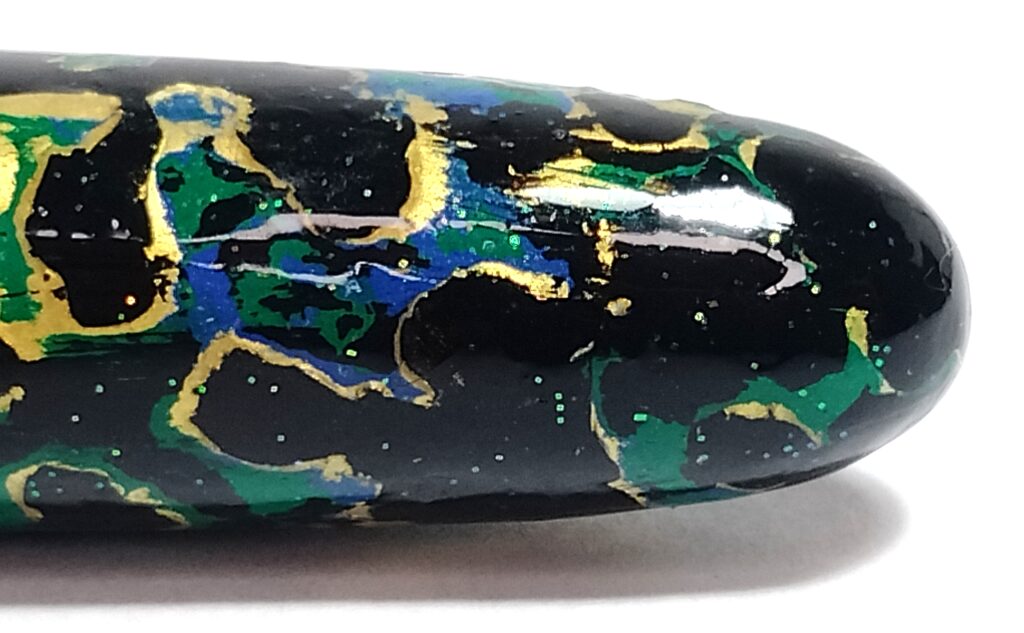

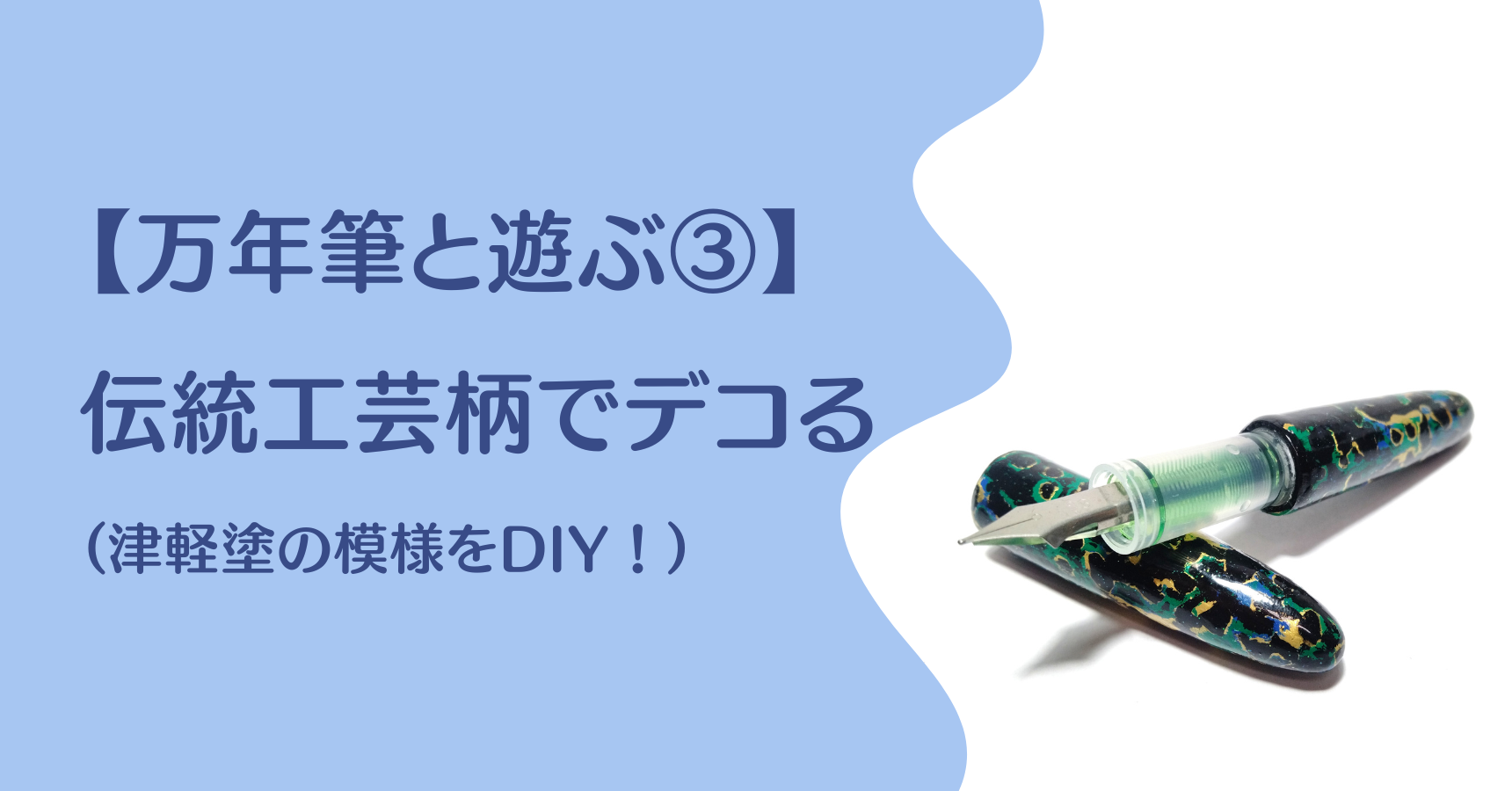

津軽塗の柄でデコレーションした万年筆

まずはデコった万年筆をご紹介します!

全体写真、柄の拡大写真

重厚感のある黒色をベースに、金色・青・緑をがところどころ見え隠れします。全体に散らばったラメもよい雰囲気ですね!

元の万年筆(PILOTのペチットワン)との比較

横に置くとおなじフォルムであることが分かりますが、全くの別物に変身しました!元のペチットワンのキャップにはクリップがありましたが、津軽塗の柄とはマッチしないため切ってしまいました!

(ちなみに調べたところペチットワンは2025年3月現在、生産終了していました。。)

そもそも津軽塗とは?青森旅行で見つけた美しい伝統工芸品

以前青森へ旅行に行ったときにめちゃくちゃ綺麗な柄の箸を見つけ、それがきっかけで津軽塗を知りました。何層にも塗られた色が見え隠れする、美しくも不思議な模様です。

この模様が大好きで、万年筆につけてみよう!と思って試行錯誤しました。

津軽塗には4種類の模様がある

津軽塗は青森県の津軽地方において、1600年頃に誕生した伝統的な工芸品です。

津軽塗は代表的な4種類の技法(唐塗、七々子塗、錦塗、紋紗塗)をもち、これらを基に作られています。そのうち今回4種類の中から選んだのは上の箸の柄でもある「唐塗」です。

唐塗とは

津軽塗の代表格であり、現在最も多く生産されている。唐塗独特の複雑な斑点模様は、何度も塗っては乾かし、そして研ぐという作業を繰り返し、 全部で四十八の工程から生み出される。完成までには最低でも一ヶ月半~二ヶ月を要する。

青森県漆器協同組合連合会より引用

このような特徴を持っています。

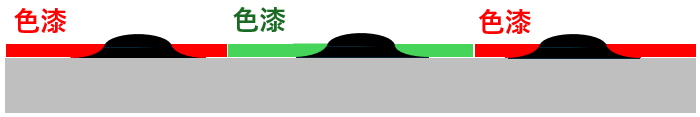

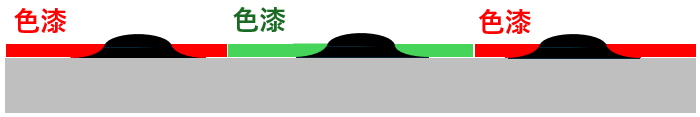

唐塗の模様を生み出すための工程

唐塗りの模様は非常に多くの工程によって生まれます。簡単にしたものが下の①~④です。様々な色の漆を重ねて塗って削ることであの独特の美しい模様が生まれます。

今回のDIYでも、この4つの工程を簡易的に再現するような形で模様を出しています!

① 漆で凹凸を付ける(仕掛け)

② 色を付けた漆を塗る

③ 全体に漆を重ねて塗る

④ 研いで模様を出す

万年筆デコレーションをしてみた感想3選

初めて万年筆のデコレーションをした感想・難しかったことなどをまとめました!

作ってみた感想①:思ったよりずっと綺麗に模様が出た!

唐塗の工程を真似してはみたものの、どれくらいきれいに模様を再現できるかは分からず不安でした。しかし、実際にやってみると思った以上にはっきりと模様が出たことに驚きました。

重ね塗りをしたそれぞれの塗料も、削りの深さを調節することでしっかりと色が現れます。

一部、削りすぎて一番下の色の範囲が広くなりすぎてしまったところもありました。少し面倒くさいですが、少し削っては見て、削っては見て、、と細かくチェックしながら進めると良いです。

作ってみた感想②:キャップと干渉する面には細心の注意が必要

塗料は万年筆の外面全体に塗りますが、キャップの締まり不良を起こさないために、本体とキャップとが干渉する面には塗料は塗ってはいけません。

マスキングテープを貼りはしますが、貼り方には細心の注意が必要です。

安全めにマスキングする範囲を広くすると、キャップを締めたときに塗料が塗られていないすき間ができてしまいます。逆にギリギリを攻めすぎると、塗料が邪魔でキャップがちゃんと締められなくなります。

作ってみた感想③:世界に一つだけのオリジナル万年筆に感激!

市販の津軽塗の万年筆はあれど、DIYでデコレーションした万年筆は世界に一つだけです。その特別感がとても嬉しく、完成したときの達成感はとても大きかったです。

作業時間は5時間、乾燥時間を含めると1週間ほどかかりましたが、チャレンジしてみてよかったです。とにかく楽しくて、これをきっかけに他のデコレーションにも挑戦しました。

他のデコ万年筆も、関連記事として近々アップ予定だよ!

万年筆デコレーションの6ステップ

準備したもの

今回使ったものはこれらです。

漆は本物ではなく、漆調に仕上がるウレタン塗料を使用しました。また本物の唐塗では使われていませんが全体にラメを振っています(ニスの塗りがあまり上手くいかなかったため、ごまかすためでもあります笑)

ステップ1:クリップ部を切り離す

ペチットワンのキャップにはクリップがついていますが、津軽塗には合わないため切り離してしまいます。ニッパーで根元から切断し、切った後はやすりで断面を整えます。

ステップ2:マスキングテープを塗りたくないところに貼る

キャップと胴軸の接合部分は、塗料が塗られるとはまりにくくなります。マスキングテープを使うのがおすすめです。キャップ側と胴軸側、両側にマスキングテープをはりましょう。

また、他にも首軸などの塗料を塗りたくないところがあればマスキングすると安心です。

ステップ3:うるし調ウレタン塗料で、表面に凹凸をつける

黒のうるし風塗料を用意し、万年筆のキャップと胴軸に塗っていきます。

これは唐塗の「仕掛け」の工程に相当します。全体にまんべんなくぬるのではなく、凹凸がでるようにします。筆に多めの塗料を付けて、万年筆の表面に塗料を載せるようなイメージで塗りましょう。

ステップ4:アクリル絵の具で重ね塗りする

ウレタン塗料が乾いたら、好きな色のアクリル絵の具を使って万年筆の表面にいくつもの層を作ります。

ここの色が後々の削り工程で表面に出てきます。エリアを決めて塗ってもよいですし、全体に塗ってもOKです。削っても下の万年筆の元の表面に届かないように、ある程度厚めに塗るのがコツです。

塗った絵の具が乾いてから、その次の層を塗りましょう。

ステップ5:削って模様を作り出す

これまで重ね塗りしてきた層を削ることで、唐塗独特の模様に似せていきます。

1000番台の細かい紙やすりを使います。表面の模様の変化を確認しながら、少しずつ削っていきましょう。良さそうな模様になったらストップです。

一番下に塗った塗料まで到達してしまったら、それ以上削るのは慎重にしましょう。あまり削りすぎると万年筆のもとのプラスチックが見えてしまいます。

ステップ6:ニスを塗る

最後に表面を保護するためにニスを塗ります。

ニスにラメを混ぜて塗ってもキレイに仕上がります。できるだけ表面が均一でなめらかになるように塗っていきましょう。ニスが乾いたら完成です!

まとめ:世界に一本だけの自分の万年筆をDIYしてみよう!

・津軽塗とは、青森県の津軽地方において、1600年頃に誕生した伝統的な工芸品

・津軽漆の柄を自分でデコしてみた結果、世界に一本だけの万年筆を手に入れた!

・マスキングが難しかったけど、ちゃんと模様が出て楽しい!

出来にとても満足しつつも、やはり本物の唐塗の美しさは圧倒的です。改めて伝統工芸の奥深さを実感しました。いつか本物の津軽塗の万年筆を使ってみたいです。

他にも万年筆の色々な遊び方を紹介しているので、よろしければのぞいてみてください!

また、万年筆をあそぶ他にもペン字をはじめるのも非常に楽しいです!大人になってからも始められる新しい趣味にとてもおススメです!

万年筆を使う新しい趣味として、ペン字もオススメ!

せっかくなら、万年筆に見合うキレイな字を書けたらいいよね!

僕自身、昔から字が汚いことがコンプレックスでした。せっかく美しい万年筆を手に入れても、それを使いこなすことができずに悩んでいました。

ふと、子供の幼稚園の持ち物に名前を書いていたとき、

「子供の持ち物にキレイな字を書いてあげたい!」

と思い立ち一念発起。2025年からユーキャンにてボールペン字講座を受講しはじめました。

実際に始めてみると練習するたびに成長を実感でき、どんどんと字をキレイに書けるようになることが楽しくてすっかりハマってしまいました。

「パパの字、きれいだね!」と言ってもらえた時はめちゃくちゃ嬉しかったよ!

字を習うのにはいくつか方法がありますが、オススメはユーキャンやがくぶんなどのペン字の通信講座です。自宅にいながらプロの講師の添削を受けられ、とても効率よく上達できます。

「いきなり受講申し込みはちょっと。。」

「もっと詳しく調べないと不安」

そんな方は、通信講座の無料請求をして比べてみるのがオススメです。公式サイトにはない詳しい情報やレビューコメントなども分かります。

\ 資料請求は無料!受講者230万人 /

\ 資料請求は無料!カンタン手続き1分 /

\ 資料請求は無料!55段階で上達できる /

ペン字通信講座大手はこの3つ!初心者でも始めやすくどれも無料で資料請求できる!

コメント